Sommario

Augusto Cesare fu il primo imperatore dell'Impero romano ed è famoso non solo per questo fatto, ma anche per le imponenti basi che pose per tutti i futuri imperatori. Oltre a questo, fu anche un amministratore molto capace dello Stato romano, imparando molto dai suoi consiglieri come Marco Agrippa, oltre che dal padre adottivo e dal prozio, Giulio Cesare.

Cosa ha reso speciale Cesare Augusto?

Cesare Augusto Ottaviano

Cesare Augusto Ottaviano Seguendo le orme di quest'ultimo, Augusto Cesare - nato in realtà Gaio Ottavio (e noto come "Ottaviano") - conquistò il potere esclusivo sullo Stato romano dopo una lunga e sanguinosa guerra civile contro un pretendente avversario (proprio come Giulio Cesare). A differenza dello zio, però, Augusto riuscì a consolidare e a mettere al sicuro la sua posizione da eventuali rivali presenti e futuri.

In questo modo, egli avviò l'Impero romano su un percorso che vide la sua ideologia politica e le sue infrastrutture trasformarsi da repubblica (seppur in decadenza) a monarchia (ufficialmente denominata principato), con a capo l'imperatore (o "princeps").

Prima di tutti questi eventi, era nato a Roma nel settembre del 63 a.C., nel ramo equestre (aristocratico inferiore) della famiglia di San Paolo. gens (clan o "casa di") Il padre morì quando lui aveva quattro anni e fu quindi allevato principalmente dalla nonna Giulia, sorella di Giulio Cesare.

Raggiunta l'età adulta, si trovò coinvolto nei caotici eventi politici che si stavano svolgendo tra il prozio Giulio Cesare e gli avversari che lo fronteggiavano. Dal tumulto che ne derivò, il ragazzo Ottaviano sarebbe diventato Augusto, il sovrano del mondo romano.

Il significato di Augusto per la storia romana

Per comprendere Augusto Cesare e il significato che riveste per l'intera storia romana, è importante prima approfondire il processo di cambiamento sismico che l'Impero romano ha vissuto, in particolare il ruolo di Augusto.

Per questo (e per gli eventi del suo regno vero e proprio), abbiamo la fortuna di avere una relativa ricchezza di fonti contemporanee da analizzare, a differenza di gran parte di ciò che segue nel principato e di ciò che lo aveva preceduto nella repubblica.

Forse come parte di uno sforzo consapevole da parte dei contemporanei di commemorare questo periodo di trasformazione della storia, ci sono molte fonti diverse a cui possiamo rivolgerci che forniscono narrazioni relativamente complete degli eventi. Queste includono Cassio Dio, Tacito e Svetonio, così come le iscrizioni e i monumenti in tutto l'impero che hanno segnato il suo regno - nessuno più del famoso Res Gestae .

Le Res Gestae e l'età dell'oro di Augusto

Il Res Gestae Questo straordinario pezzo di storia epigrafica è stato ritrovato sui muri da Roma alla Turchia e testimonia le imprese di Augusto e i vari modi in cui egli accrebbe la potenza e la grandezza di Roma e del suo impero.

E in effetti, sotto Augusto, i confini dell'impero si ampliarono notevolmente, proprio mentre si assisteva a un'esplosione di poesia e letteratura e Roma viveva un'"età dell'oro". A rendere questo periodo felice ancora più eccezionale e l'emergere di un "imperatore" ancora più necessario, furono i tumultuosi eventi che lo precedettero.

Il Tempio di Augusto e Roma con le Res Gestae Divi Augusti ("Gesta del Divino Augusto") iscritte sulle pareti

Il Tempio di Augusto e Roma con le Res Gestae Divi Augusti ("Gesta del Divino Augusto") iscritte sulle pareti Che ruolo ebbe Giulio Cesare nell'ascesa di Augusto?

Come già accennato, la famosa figura di Giulio Cesare fu anche centrale per l'ascesa di Augusto come imperatore e per molti versi creò le basi su cui sarebbe sorto il principato.

La tarda Repubblica

Giulio Cesare era entrato sulla scena politica della Repubblica romana in un periodo in cui generali troppo ambiziosi cominciavano a contendersi il potere in modo piuttosto abituale. Man mano che Roma continuava a intraprendere guerre sempre più grandi contro i suoi nemici, crescevano le opportunità per i generali di successo di accrescere il loro potere e la loro posizione sulla scena politica più di quanto non fossero riusciti a fare in precedenza.

Mentre la Repubblica romana "di un tempo" doveva ruotare attorno a un ethos collettivo di patriottismo, la "Tarda Repubblica" fu testimone di violente discordie civili tra generali opposti.

Nell'83 a.C. questo portò alla guerra civile di Mario e Silla, entrambi generali prodigiosamente decorati che avevano ottenuto gloriose vittorie contro i nemici di Roma; ora si rivoltarono l'uno contro l'altro.

All'indomani di questa sanguinosa e famigerata guerra civile, che vide la vittoria di Lucio Silla (e la sua spietatezza nei confronti della parte sconfitta), Giulio Cesare iniziò a guadagnare un certo rilievo come politico populista (in opposizione all'aristocrazia più conservatrice), tanto da essere considerato fortunato ad essere rimasto in vita perché era strettamente imparentato con lo stesso Mario.

La statua di Silla

La statua di Silla Il Primo Triumvirato e la guerra civile di Giulio Cesare

Durante l'ascesa al potere di Giulio Cesare, egli si schierò inizialmente con i suoi avversari politici, in modo che tutti potessero mantenere le loro posizioni militari e accrescere la loro influenza: si trattava del cosiddetto Primo Triumvirato, composto da Giulio Cesare, Gneo Pompeo Magno ("Pompeo") e Marco Licinio Crasso.

Se inizialmente questo accordo funzionò e mantenne questi generali e politici in pace tra loro, alla morte di Crasso (che era sempre stato visto come una figura stabilizzante) andò in pezzi.

Poco dopo la sua morte, i rapporti tra Pompeo e Cesare si deteriorarono e un'altra guerra civile, come quella di Mario e Silla, portò alla morte di Pompeo e alla nomina di Cesare a "Dittatore a vita".

La posizione di Imperatore (La carica di "dittatore" esisteva già in precedenza - ed era stata assunta da Silla dopo il suo successo nella guerra civile - ma doveva essere solo temporanea: Cesare aveva invece deciso che sarebbe rimasto in carica a vita, mettendo nelle sue mani il potere assoluto in modo permanente.

L'assassinio di Giulio Cesare

Sebbene Cesare rifiutasse di essere chiamato "re" - in quanto l'etichetta aveva molte connotazioni negative nella Roma repubblicana - agiva comunque con un potere assoluto, che fece infuriare molti senatori contemporanei. Di conseguenza, fu ordito un complotto per assassinarlo che ebbe l'appoggio di gran parte del Senato.

Alle "Idi di marzo" (15 marzo) del 44 a.C., Giulio Cesare fu assassinato durante una riunione del Senato nel teatro del suo vecchio rivale Pompeo. Furono coinvolti almeno 60 senatori, anche uno dei preferiti di Cesare, Marco Giunio Bruto, che fu pugnalato 23 volte da diversi congiurati.

Dopo questo evento epocale, i congiurati si aspettavano che le cose tornassero alla normalità e che Roma rimanesse uno Stato repubblicano. Tuttavia, Cesare aveva lasciato un segno indelebile nella politica romana ed era stato sostenuto, tra gli altri, dal suo fidato generale Marco Antonio e dal suo erede adottivo, Gaio Ottavio, il ragazzo che sarebbe diventato Augusto.

Mentre i congiurati che uccisero Cesare avevano un certo peso politico nella stessa Roma, figure come Antonio e Ottaviano possedevano un potere reale con soldati e ricchezze.

Dipinto raffigurante l'assassinio di Giulio Cesare

Dipinto raffigurante l'assassinio di Giulio Cesare Le conseguenze della morte di Cesare e lo sterminio degli Assassini

I cospiratori dell'assassinio di Cesare non erano né completamente unificati né sostenuti militarmente nei loro sforzi, per cui non passò molto tempo prima che tutti abbandonassero la capitale e fuggissero in altre parti dell'impero, per nascondersi o per sollevare una ribellione contro le forze che sapevano essere intenzionate a perseguirli.

Mentre Marco Antonio era stato al fianco di Cesare per gran parte della sua vita militare e politica, Cesare aveva adottato il pronipote Ottaviano come suo erede poco prima della sua morte. Come era consuetudine nella Tarda Repubblica, questi due successori di Cesare erano destinati a scatenare una guerra civile tra loro.

Tuttavia, per prima cosa si dedicarono all'inseguimento e allo sterminio dei cospiratori che avevano assassinato Giulio Cesare, il che equivaleva a una guerra civile in sé. Dopo la battaglia di Filippi, nel 42 a.C., i cospiratori furono in gran parte sconfitti, il che significa che era solo questione di tempo prima che questi due pesi massimi si mettessero l'uno contro l'altro.

Il Secondo Triumvirato e la Guerra di Fulvia

Sebbene Ottaviano fosse alleato di Antonio fin dalla morte di Giulio Cesare - e formassero il loro "Secondo Triumvirato" (con Marco Lepido) - sembrava chiaro che entrambi volessero acquisire la posizione di potere assoluto che Giulio Cesare aveva stabilito dopo la sconfitta di Pompeo.

Inizialmente, i due spartirono l'impero in tre divisioni, con Antonio che assunse il controllo dell'est (e della Gallia) e Ottaviano, dell'Italia e della maggior parte della Spagna, mentre Lepido assunse il controllo solo dell'Africa settentrionale. Le cose, tuttavia, cominciarono a degenerare rapidamente quando la moglie di Antonio, Fulvia, si oppose ad alcune aggressive concessioni di terre che Ottaviano aveva avviato, per sistemare i veterani delle legioni di Cesare.

Fulvia all'epoca era un personaggio politico di spicco a Roma, anche se era apparentemente trascurata dallo stesso Antonio, che si era impegnato in una sorta di unione con la famosa Cleopatra, generando con lei due gemelli.

L'intransigenza di Fulvia si trasformò in un'altra (seppur breve) guerra civile: Fulvia e il fratello di Antonio, Lucio Antonio, marciarono su Roma per "liberare" il popolo da Ottaviano, ma furono rapidamente costretti a ritirarsi dagli eserciti di Ottaviano e Lepido, mentre Antonio sembrò stare a guardare senza fare nulla da est.

Antonio in Oriente e Ottaviano in Occidente

Anche se alla fine Antonio si recò in Italia per affrontare Ottaviano e Lepido, le cose si risolsero abbastanza rapidamente con il Trattato di Brundisium nel 40 a.C..

In questo modo si cementarono gli accordi presi in precedenza dal Secondo Triumvirato, ma ora Augusto aveva il controllo della maggior parte dell'Occidente dell'impero (tranne il Nordafrica di Lepido), mentre Antonio tornava alla sua parte in Oriente.

A questo si aggiunge il matrimonio tra Antonio e Ottavia, sorella di Antonio, mentre Fulvia divorzia e muore poco dopo in Grecia.

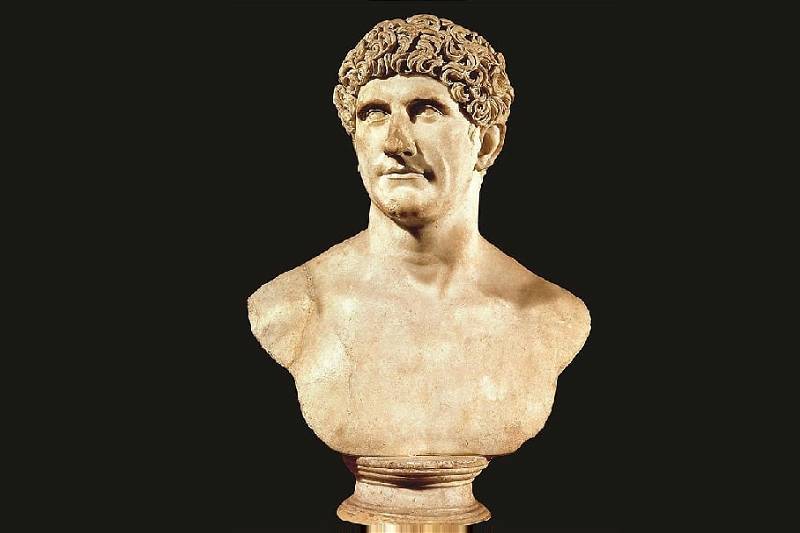

Busto in marmo di Marco Antonio

Busto in marmo di Marco Antonio La guerra di Antonio con la Partia e la guerra di Ottaviano con Sesto Pompeo

In breve tempo Antonio istigò una guerra con il nemico perenne di Roma a est, la Partia, un nemico su cui, a quanto pare, aveva messo gli occhi anche Giulio Cesare.

Sebbene all'inizio l'operazione abbia avuto successo e il territorio sia stato aggiunto alla sfera d'influenza romana, Antonio si compiacque di Cleopatra in Egitto (con grande preoccupazione di Ottaviano e di sua sorella Ottavia), provocando una reciproca invasione della Partia nel territorio romano.

Mentre era in corso questa lotta in Oriente, Ottaviano era alle prese con Sesto Pompeo, figlio dell'antico rivale di Giulio Cesare, Pompeo, che aveva preso il controllo della Sicilia e della Sardegna con una potente flotta e che per qualche tempo aveva disturbato le acque e la navigazione di Roma, con grande costernazione sia di Ottaviano che di Lepido.

Alla fine fu sconfitto, ma non prima che il suo comportamento avesse provocato una spaccatura tra Antonio e Ottaviano, dato che il primo chiese ripetutamente l'assistenza del secondo per trattare con la Partia.

Inoltre, quando Sesto Pompeo fu sconfitto, Lepido non tardò a vedere la sua possibilità di avanzamento e tentò di prendere il controllo della Sicilia e della Sardegna. I suoi piani furono rapidamente vanificati e fu costretto da Augusto a dimettersi dalla sua posizione di triumviro, ponendo fine all'accordo tripartito.

La guerra di Ottaviano con Antonio

Quando Lepido fu spostato da Ottaviano, che ora era l'unico responsabile della metà occidentale dell'impero, i rapporti tra lui e Antonio cominciarono presto a incrinarsi. Le calunnie furono lanciate da entrambe le parti, mentre Ottaviano accusava Antonio di essersi abbuffato con la regina straniera Cleopatra e Antonio accusava Ottaviano di aver falsificato il testamento di Giulio Cesare che lo nominava erede.

La vera spaccatura avvenne quando Antonio celebrò un trionfo per il successo dell'invasione e della conquista dell'Armenia, dopo il quale donò la metà orientale dell'Impero romano a Cleopatra e ai suoi figli. Inoltre, nominò Cesarione (il figlio che Cleopatra aveva avuto da Giulio Cesare) come vero erede di Giulio Cesare.

Nel frattempo, Ottavia divorzia da Antonio (con grande sorpresa di tutti) e la guerra viene dichiarata nel 32 a.C., in particolare contro Cleopatra e i suoi figli usurpatori. Il generale e fidato consigliere di Ottaviano, Marco Agrippa, si muove per primo e cattura la città greca di Metone, dopodiché la Cirenaica e la Grecia passano dalla parte di Ottaviano.

Costretta ad agire, la marina di Cleopatra e Antonio incontrò la flotta romana - sempre comandata da Agrippa - al largo della costa greca, ad Azio, nel 31 a.C. Qui furono sconfitti nettamente dallo schieramento di Ottaviano e successivamente fuggirono in Egitto, dove si suicidarono in modo drammatico.

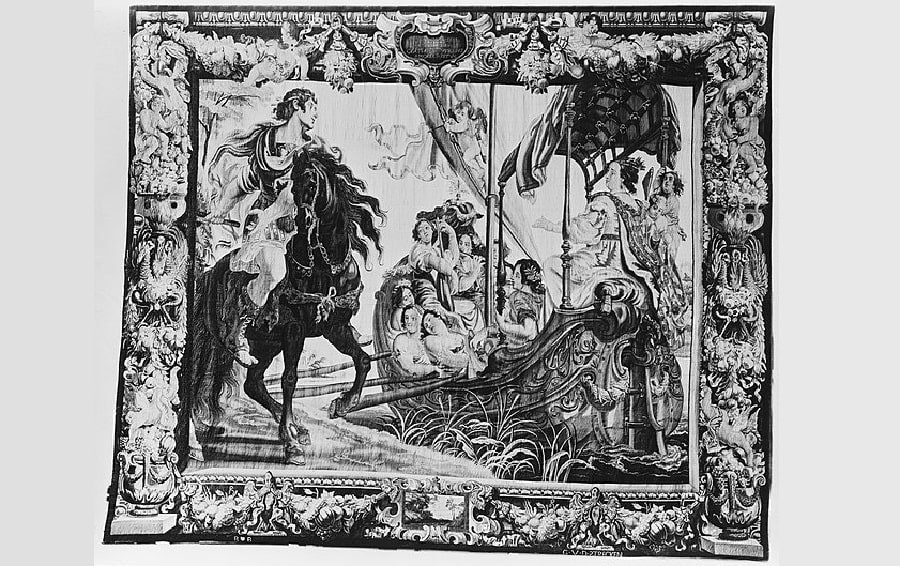

L'incontro di Antonio e Cleopatra da un set di "Storia di Antonio e Cleopatra".

L'incontro di Antonio e Cleopatra da un set di "Storia di Antonio e Cleopatra". La "Restaurazione della Repubblica" di Augusto

Il modo in cui Ottaviano riuscì a mantenere il potere assoluto dello Stato romano fu molto più delicato rispetto ai metodi tentati da Giulio Cesare: con una serie di azioni ed eventi inscenati, Ottaviano - che presto sarà chiamato Augusto - "restaurò la Repubblica [romana]".

Riportare lo Stato romano alla stabilità

All'epoca della vittoria di Ottaviano ad Azio, il mondo romano aveva conosciuto una serie inarrestabile di guerre civili e di ricorrenti "proscrizioni" in cui gli oppositori politici venivano ricercati e giustiziati, da entrambe le parti in conflitto. In effetti, era proliferato uno stato di illegalità.

Di conseguenza, era essenziale e auspicabile, sia per il Senato che per Ottaviano, che le cose tornassero a un certo livello di normalità. Di conseguenza, Ottaviano iniziò immediatamente a corteggiare i nuovi membri del Senato e dell'aristocrazia che erano sopravvissuti alle guerre civili ormai passate.

Nel primo ritorno a un certo livello di familiarità, sia Ottaviano che il suo secondo Agrippa furono nominati consoli; posizioni che legittimavano (in apparenza) il vasto potere e le risorse di cui disponevano.

L'insediamento del 27 a.C.

Seguì il famoso accordo del 27 a.C., con il quale Ottaviano restituì i pieni poteri al Senato e cedette il controllo delle province e dei loro eserciti che aveva controllato fin dai tempi di Giulio Cesare.

Molti ritengono che questo "passo indietro" di Ottaviano sia stato uno stratagemma accuratamente calcolato, in quanto il Senato, nella sua posizione chiaramente inferiore e impotente, offrì immediatamente a Ottaviano la restituzione di questi poteri e di queste aree di controllo. Non solo Ottaviano non aveva rivali nel suo potere, ma l'aristocrazia romana era stanca delle guerre civili intestine che l'avevano scossa nel secolo precedente. Una forza forte e unificata eranecessari nello Stato.

Per questo motivo, conferirono a Ottaviano tutti i poteri che lo rendevano essenzialmente un monarca e gli concessero i titoli di "Augustus" (che aveva connotazioni pie e divine) e "princeps" (che significa "primo/migliore cittadino" - e da cui deriva il termine "principato").

Questa messinscena aveva il duplice scopo di mantenere Ottaviano - ora Augusto - al potere, in grado di mantenere la stabilità dello Stato, e di dare l'impressione (per quanto spuria) che fosse il Senato a concedere questi poteri straordinari. A tutti gli effetti, la Repubblica sembrava andare avanti, con il suo "princeps" che la guidava al riparo dai pericoli che aveva vissuto nell'ultimo secolo.

Testa di Augusto (Gaio Giulio Cesare Ottaviano 63 a.C.-14 d.C.)

Testa di Augusto (Gaio Giulio Cesare Ottaviano 63 a.C.-14 d.C.) Ulteriori poteri concessi nel secondo accordo del 23 a.C.

Sotto questa facciata di continuità divenne gradualmente chiaro che le cose erano completamente cambiate nello Stato romano e che, soprattutto in questa fase iniziale, c'era un certo attrito causato da tali controversie, poiché si diceva che Augusto volesse assicurarsi che il principato sarebbe durato oltre la sua morte.

In questo modo, sembrava che stesse preparando il nipote Marcello a seguire le sue orme e a diventare il prossimo princeps, il che suscitava qualche preoccupazione, oltre al fatto che Augusto, fino al 23 a.C., aveva mantenuto ininterrottamente il consolato, privando altri aspiranti senatori di assumere la carica.

Come nel 27 a.C., Augusto dovette agire con tatto e garantire il mantenimento di un'apparenza di correttezza repubblicana: rinunciò quindi al consolato in cambio del potere proconsolare sulle province che possedevano il maggior numero di truppe, che sostituiva quello di qualsiasi altro console o proconsole, noto come "imperium maius".

Questo significava che l'imperium di Augusto era superiore a quello di chiunque altro, dandogli sempre l'ultima parola. Sebbene dovesse essere concesso per 10 anni, non è chiaro a questo punto se qualcuno pensasse davvero che il suo predominio sullo Stato sarebbe mai stato seriamente messo in discussione.

Inoltre, insieme alla concessione dell'imperium maius, gli vennero conferiti anche i pieni poteri di tribuno e di censore, dandogli il completo controllo sulla cultura della società romana. Egli, quindi, divenne non solo il suo salvatore militare e politico, ma anche il suo baluardo e difensore culturale. Il potere e il prestigio erano ora veramente incentrati su una sola persona.

Cesare al potere

Mentre era al potere, era importante che fosse in grado di mantenere la pace e la stabilità che erano mancate al mondo romano per così tanto tempo. Oltre a rafforzare le difese dell'impero e a considerare dove invadere la prossima volta, Augusto si occupò di promuovere la propria posizione e questa nuova "età dell'oro".

Correzione della moneta da parte di Augusto

Una delle tante cose che Augusto si accinse a sistemare nello Stato romano era lo stato pietoso in cui era caduta la monetazione dopo un così lungo periodo di turbolenze politiche. Al momento della sua ascesa al potere, era in circolazione solo il denario d'argento.

Per questo motivo, alla fine degli anni Venti a.C., Augusto fece in modo che venissero coniate 7 denominazioni di moneta, per favorire un commercio efficiente ed efficace in tutto l'impero.

Su questa moneta egli incarnò anche molte delle virtù e dei messaggi di propaganda che intendeva promuovere e diffondere sul suo nuovo governo, incentrati su messaggi patriottici e tradizionali, rafforzando ulteriormente la facciata repubblicana che la sua "restaurazione" cercava di mantenere con tanta fatica.

Moneta d'oro di Augusto

Moneta d'oro di Augusto Il mecenatismo dei poeti

Nell'ambito dell'"età dell'oro" di Augusto e della campagna propagandistica che la vitalizzava, Augusto si premurò di patrocinare una cerchia di poeti e scrittori diversi, tra cui personaggi come Virgilio, Orazio e Ovidio, che scrissero tutti con entusiasmo della nuova età in cui era sorto il mondo romano.

È grazie a questo programma che Virgilio scrisse la sua epopea romana canonica, l'Eneide, in cui le origini dello Stato romano erano legate all'eroe troiano Enea e la futura gloria di Roma veniva predetta e promessa sotto la guida del grande Augusto.

Durante questo periodo, Orazio scrisse anche molti dei suoi Odi In tutte queste opere si respirava uno spirito di ottimismo e di felicità per il nuovo cammino che Augusto aveva intrapreso per il mondo romano.

Augusto aggiunse altri territori all'Impero Romano?

Sì, Augusto è visto come uno dei più grandi espansori dell'impero in tutta la sua storia, anche se la caduta di Roma non avvenne prima del 476 d.C.!

Inoltre, monopolizzò la celebrazione dei "trionfi" militari dell'impero esclusivamente per il princeps, che in precedenza si teneva in onore del generale vittorioso che tornava a Roma da una campagna o una battaglia di successo.

Inoltre, egli attribuì al proprio nome il titolo di "imperator" (da cui deriverebbe il termine "imperatore"), che indicava un generale vittorioso. D'ora in poi "Imperator Augustus" sarebbe stato per sempre associato alla vittoria, non solo all'estero nelle campagne militari, ma anche in patria come salvatore vittorioso della Repubblica.

L'espansione dell'Impero dopo la guerra civile di Augusto con Antonio

Se prima della guerra tra Augusto e Marco Antonio l'Egitto era stato più che altro uno stato vassallo, dopo la sconfitta di quest'ultimo fu incorporato nell'impero in modo corretto, trasformando l'economia del mondo romano: l'Egitto divenne infatti il "granaio dell'impero", esportando milioni di tonnellate di grano nelle altre province romane.

Questa aggiunta all'impero fu presto seguita dall'annessione della Galazia (l'odierna Turchia) nel 25 a.C., dopo che il suo sovrano Amyntas fu ucciso da una vedova vendicatrice. Nel 19 a.C., le tribù ribelli dell'odierna Spagna e del Portogallo furono definitivamente sconfitte e le loro terre furono incorporate nell'Hispania e nella Lusitania.

Guarda anche: OlybriusPer molte di queste conquiste e campagne, Augusto delegò il comando a una serie di suoi parenti e generali scelti: Druso, Marcello, Agrippa e Tiberio.

Un busto di Tiberio

Un busto di Tiberio Augusto e i suoi generali

Sotto la guida di questi generali scelti, Roma continuò a conquistare parti dell'Illirico nel 12 a.C. e Druso iniziò a muoversi oltre il Reno nel 9 a.C. Qui quest'ultimo trovò la sua fine, lasciando un'eredità duratura di aspettative e prestigio che i futuri favoriti dovranno cercare di eguagliare.

La sua eredità, tuttavia, causò anche alcuni attriti che Augusto dovette apparentemente affrontare: grazie alle sue imprese militari, Druso era molto popolare tra l'esercito e poco prima della sua morte aveva scritto a Tiberio - figliastro di Augusto - per lamentarsi del metodo di governo dell'imperatore Augusto.

Tre anni prima, Augusto aveva già iniziato ad allontanarsi da Tiberio, costringendolo a divorziare dalla moglie Vispania e a sposare la figlia di Augusto, Giulia. Forse ancora scontento per il divorzio forzato o troppo affranto per la morte di Druso, suo fratello, Tiberio si ritirò a Rodi nel 6 a.C. e si allontanò dalla scena politica per dieci anni.

L'opposizione nel regno di Augusto

Inevitabilmente, il regno di Augusto, durato più di 40 anni, in cui la macchina dello Stato era incentrata esclusivamente su una sola persona, incontrò una certa opposizione e risentimento, soprattutto da parte di quei "repubblicani" che non vedevano di buon occhio il modo in cui il mondo romano era cambiato.

Va detto che, per la maggior parte, la popolazione sembrava essere abbastanza soddisfatta della pace, della stabilità e della prosperità che Augusto aveva portato all'impero. Inoltre, le campagne che i suoi generali condussero (e che Augusto celebrò) furono quasi tutte di grande successo; ad eccezione della battaglia della Foresta di Teutoburgo, che analizzeremo più avanti.

Inoltre, i diversi accordi presi da Augusto nel 27 a.C. e nel 23 a.C., così come alcuni altri che seguirono in seguito, sono stati visti come una lotta di Augusto con alcuni dei suoi avversari e il mantenimento di uno status quo leggermente precario.

Attentati alla vita di Augusto

Come nel caso di quasi tutti gli imperatori romani, le fonti ci dicono che ci furono diverse congiure contro la vita di Augusto. Gli storici moderni hanno tuttavia suggerito che si trattava di una grossolana esagerazione e indicano solo una congiura - alla fine degli anni '20 a.C. - come l'unica minaccia seria.

Gli eventi che portarono alla congiura sembrano essere direttamente collegati al secondo accordo di Augusto del 23 a.C., in cui egli rinunciò al consolato, ma ne mantenne il potere e i privilegi.

Il processo di Primus e la cospirazione contro Augusto

In questo periodo Augusto si era gravemente ammalato e si erano diffuse le voci su ciò che sarebbe seguito alla sua morte: aveva scritto un testamento che molti ritenevano nominasse il suo erede per il principato, il che avrebbe rappresentato un palese abuso del potere che gli era stato "concesso" dal senato (anche se in seguito sembrò rinnegare tali proteste).

Augusto, infatti, si riprese dalla malattia e, per tranquillizzare i senatori preoccupati, fu disposto a leggere il suo testamento nella sala del Senato. Questo, però, sembrò non bastare a placare i timori di alcuni e nel 23 o 22 a.C. un governatore della provincia di Tracia, chiamato Primus, fu messo sotto processo per condotta scorretta.

Augusto intervenne direttamente in questo caso, apparentemente intenzionato a farlo processare (e poi giustiziare). A seguito di un coinvolgimento così palesemente imperioso negli affari dello Stato, i politici Caepio e Murena pare abbiano tramato un attentato alla vita di Augusto.

Sebbene le fonti siano piuttosto ambigue sugli eventi esatti, sappiamo che fallì piuttosto rapidamente e che entrambi furono condannati dal senato: Murena fuggì e Caepio fu giustiziato (dopo aver tentato anche lui di fuggire).

Senatori romani

Senatori romani Perché ci sono stati così pochi attentati alla vita di Augusto?

Sebbene questa congiura di Murena e Caepio sia legata a una parte del regno di Augusto comunemente definita "crisi", col senno di poi sembra che l'opposizione ad Augusto non fosse né unificata né molto minacciosa - in questo momento e per tutto il suo regno.

Guarda anche: Chi era Grigori Rasputin: la storia del monaco pazzo che schivò la morteIn effetti, ciò sembra rispecchiarsi in tutte le fonti e le ragioni di questa mancanza di opposizione risiedono, in gran parte, negli eventi che portarono all'"ascesa" di Augusto. Non solo Augusto aveva portato pace e stabilità in uno Stato tormentato da interminabili guerre civili, ma l'aristocrazia stessa si era stancata e molti dei nemici di Augusto erano stati uccisi o sonoramente scoraggiati da ulterioriribellione.

Come accennato in precedenza, le fonti riportano altre cospirazioni, ma tutte sembrano così poco pianificate da non meritare alcuna discussione nelle analisi moderne. Per la maggior parte, sembra che Augusto abbia governato bene e senza grandi opposizioni.

La battaglia della foresta di Teutoburgo e gli effetti sulla politica augustea

Il periodo di potere di Augusto fu caratterizzato da continue espansioni del territorio romano e, in effetti, l'impero si espanse sotto di lui più che sotto qualsiasi altro sovrano successivo: oltre alle acquisizioni di Spagna, Egitto e parti dell'Europa centrale lungo il Reno e il Danubio, riuscì a procurarsi anche parti del Medio Oriente, compresa la Giudea, nel 6 d.C..

Tuttavia, nel 9 d.C. si verificò un disastro nelle terre della Germania, nella foresta di Teutoburgo, dove andarono perdute tre intere legioni di soldati romani. Dopo questo evento, l'atteggiamento di Roma nei confronti della continua espansione cambiò per sempre.

Il contesto del disastro

Quando Druso morì in Germania, nel 9 a.C., Roma confiscò i figli di uno dei principali capi tedeschi, di nome Segimero. Come era consuetudine, questi due figli - Arminio e Flavio - sarebbero stati allevati a Roma e avrebbero appreso i costumi e la cultura del loro conquistatore.

Questo aveva il duplice effetto di tenere in riga i capi clienti e i re come Segimero e di generare barbari fedeli che potessero servire nei reggimenti ausiliari di Roma. Questo era comunque il piano.

Nel 4 d.C., la pace tra i Romani e i barbari tedeschi al di là del Reno si era rotta e Tiberio (che era ormai tornato da Rodi dopo essere stato nominato erede di Augusto) era stato inviato a pacificare la regione. In questa campagna, Tiberio riuscì a spingersi fino al fiume Weser, dopo aver sconfitto i Cananefates, i Chatti e i Bructeri con vittorie decisive.

Per contrastare un'altra minaccia (i Marcomanni, sotto Maroboduus), nel 6 d.C. fu radunata un'imponente forza di oltre 100.000 uomini, che fu inviata in Germania sotto il Legatus Saturnius. Più tardi, nello stesso anno, il comando fu affidato a un rispettato uomo politico di nome Varus, che era il governatore entrante della provincia di Germania, ormai "pacificata".

Dipinto che raffigura la battaglia tra Romani e barbari tedeschi

Dipinto che raffigura la battaglia tra Romani e barbari tedeschi Il disastro di Varian (ovvero la battaglia della foresta di Teutoberg)

Come avrebbe scoperto Varo, la provincia era tutt'altro che pacificata. Prima del disastro, Arminio, figlio del capo Segimero, era di stanza in Germania, al comando di una truppa di soldati ausiliari. All'insaputa dei suoi padroni romani, Arminio si era alleato con alcune tribù tedesche e aveva cospirato per cacciare i Romani dalla loro patria.

Così, nel 9 d.C., mentre la maggior parte della forza originaria di Saturnio, composta da oltre 100.000 uomini, si trovava con Tiberio nell'Illirico per sedare una rivolta, Arminio trovò il momento perfetto per colpire.

Mentre Varo stava trasferendo le tre legioni rimaste nel suo accampamento estivo, Arminio lo convinse che nelle vicinanze c'era una ribellione che richiedeva la sua attenzione. Conoscendo Arminio e convinto della sua lealtà, Varo seguì il suo esempio, addentrandosi in una fitta foresta nota come foresta di Teutoburgo.

Qui, tutte e tre le legioni, insieme allo stesso Varo, caddero in un'imboscata e furono sterminate da un'alleanza di tribù germaniche, per non essere mai più viste.

L'effetto della catastrofe sulla politica romana

Quando scoprì l'annientamento di queste legioni, si dice che Augusto abbia gridato: "Varo, riportami le mie legioni!" Ma i lamenti di Augusto non avrebbero riportato indietro questi soldati e il fronte nord-orientale di Roma fu messo in subbuglio.

Tiberio fu rapidamente inviato a riportare un po' di stabilità, ma ormai era chiaro che la Germania non poteva essere conquistata così facilmente, se non in minima parte. Sebbene ci fossero stati alcuni scontri tra le truppe di Tiberio e quelle della nuova coalizione di Arminio, solo dopo la morte di Augusto fu avviata una vera e propria campagna contro di loro.

Tuttavia, la regione della Germania non fu mai conquistata e l'espansione di Roma, apparentemente senza fine, cessò. Mentre Claudio, Traiano e alcuni imperatori successivi aggiunsero alcune province (relativamente poco importanti), la rapida espansione sperimentata sotto Augusto fu fermata da Varo e dalle sue tre legioni.

Una legione romana

Una legione romana La morte e l'eredità di Augusto

Nel 14 d.C., dopo aver governato l'Impero romano per più di 40 anni, Augusto morì a Nola, in Italia, nello stesso luogo in cui era morto suo padre. Sebbene si trattasse di un evento epocale che senza dubbio provocò scosse in tutto il mondo romano, la sua successione era stata ben preparata, anche se non era ufficialmente un monarca.

Nel corso del regno di Augusto, tuttavia, erano stati nominati diversi potenziali eredi, molti dei quali erano morti prematuramente, finché nel 4 d.C. fu scelto Tiberio. Alla morte di Augusto, quindi, Tiberio "assunse la porpora" e ricevette le ricchezze e le risorse di Augusto, mentre i suoi titoli gli furono effettivamente trasferiti dal senato, in aggiunta ai titoli che Tiberio aveva già condiviso conAugusto in precedenza.

Il principato doveva quindi durare, ancora mascherato nella sua veste repubblicana, con il senato "ufficialmente" dispensatore di potere. Tiberio continuò come Augusto, fingendo sudditanza al senato e mascherandosi da "primo tra pari".

Augusto aveva messo in piedi una tale facciata, che i romani non sarebbero mai più tornati a una repubblica. Ci furono momenti in cui il principato sembrò appeso a un filo, soprattutto alla morte di Caligola e Nerone, ma le cose erano cambiate in modo così irreversibile che l'idea di una repubblica divenne ben presto del tutto estranea alla società romana. Augusto aveva costretto Roma ad affidarsi a una figura centrale che potesse assicurarepace e stabilità.

Tuttavia, curiosamente, l'Impero romano non ha mai avuto un imperatore all'altezza del suo primo, anche se Traiano, Marco Aurelio o Costantino ci sono andati vicini. Di certo, nessun altro imperatore ha ampliato ulteriormente i confini dell'impero, così come il fatto che la letteratura di nessuna epoca ha mai eguagliato quella dell'"età dell'oro" di Augusto.