Table des matières

L'État romain est né au Xe siècle avant J.-C. sous la forme d'une monarchie semi-mythique et de petite taille. Il a ensuite prospéré en tant que république expansionniste à partir de 509 avant J.-C. Puis, en 27 avant J.-C., il est devenu un empire. Ses dirigeants, les empereurs de Rome, sont devenus quelques-uns des chefs d'État les plus puissants de l'histoire. Voici une liste de tous les empereurs romains dans l'ordre, de Jules César à Romulus Augustule.

Liste complète de tous les empereurs romains dans l'ordre

La dynastie julio-claudienne (27 av. J.-C. - 68 ap. J.-C.)

- Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)

- Tibère (14 ap. J.-C. - 37 ap. J.-C.)

- Caligula (37 AD - 41 AD)

- Claude (41 AD - 54 AD)

- Néron (54 AD - 68 AD)

L'année des quatre empereurs (68 - 69 ap. J.-C.)

- Galba (68 ap. J.-C. - 69 ap. J.-C.)

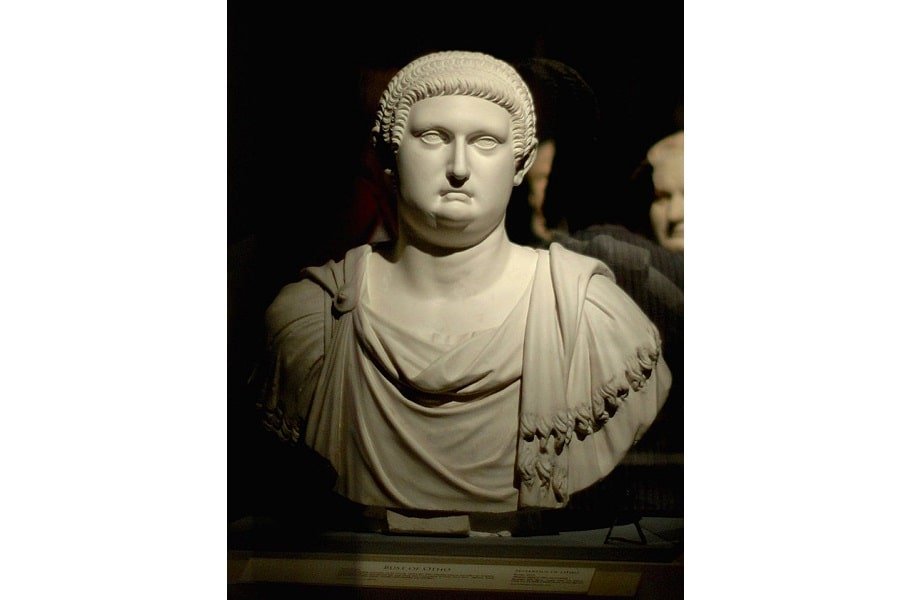

- Otho (68 - 69 ap. J.-C.)

- Vitellius (69 après J.-C.)

La dynastie des Flaviens (69 ap. J.-C. - 96 ap. J.-C.)

- Vespasien (69 ap. J.-C. - 79 ap. J.-C.)

- Titus (79 ap. J.-C. - 81 ap. J.-C.)

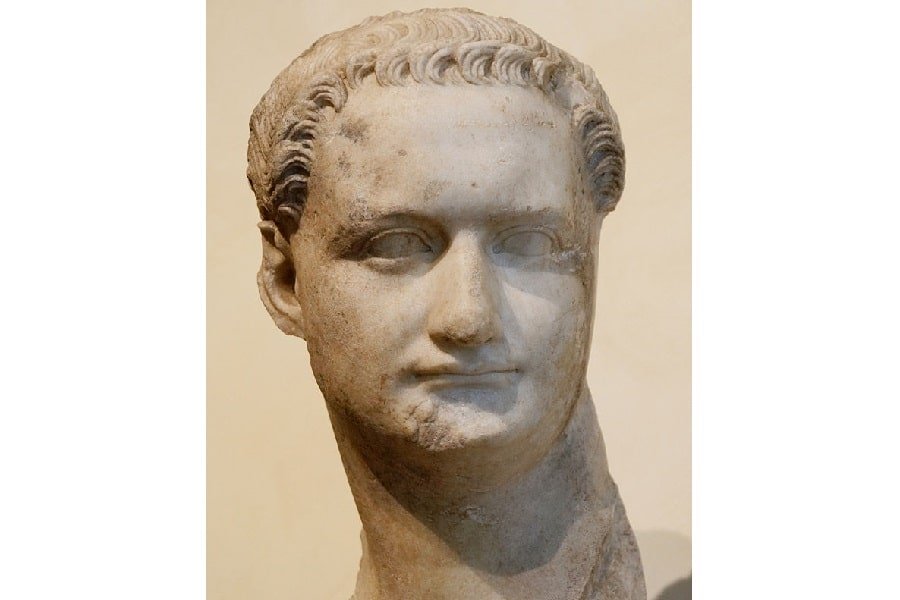

- Domitien (81 ap. J.-C. - 96 ap. J.-C.)

La dynastie Nerva-Antonine (96 ap. J.-C. - 192 ap. J.-C.)

- Nerva (96 AD - 98 AD)

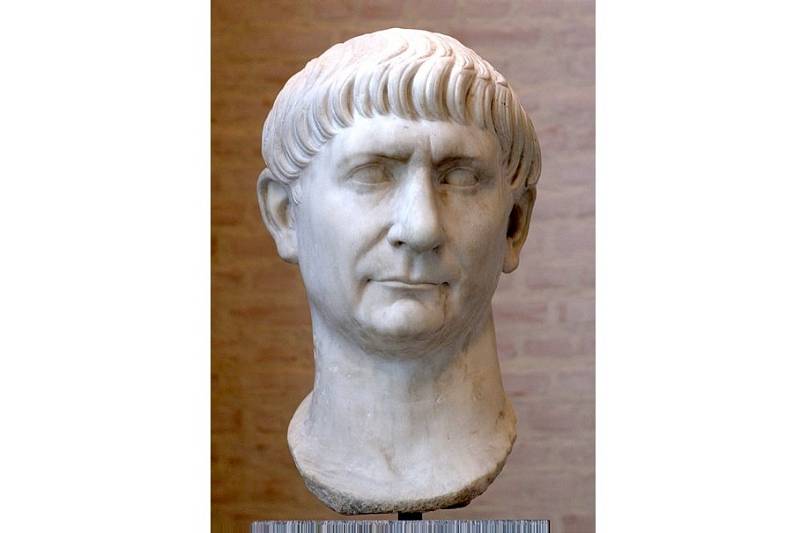

- Trajan (98 ap. J.-C. - 117 ap. J.-C.)

- Hadrien (117 après J.-C. - 138 après J.-C.)

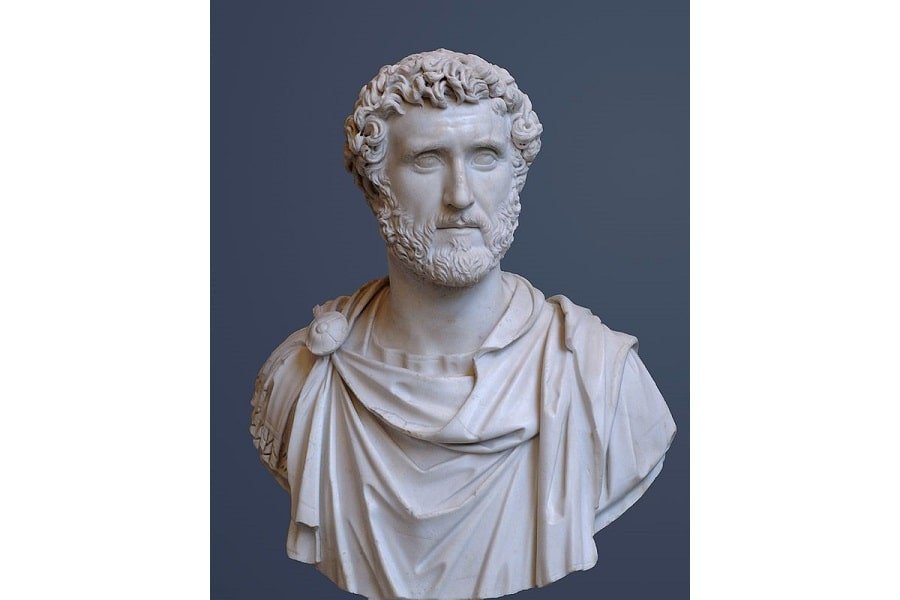

- Antonin Pie (138 après J.-C. - 161 après J.-C.)

- Marcus Aurelius (161 AD - 180 AD) & ; Lucius Verus (161 AD - 169 AD)

- Commode (180 ap. J.-C. - 192 ap. J.-C.)

L'année des Cinq Empereurs (193 AD - 194 AD)

- Pertinax (193 AD)

- Didius Julianus (193 ap. J.-C.)

- Pescennius Niger (193 AD - 194 AD)

- Clodius Albinus (193 ap. J.-C. - 197 ap. J.-C.)

La dynastie des Sévères (193 après J.-C. - 235 après J.-C.)

- Septime Sévère (193 après J.-C. - 211 après J.-C.)

- Caracalla (211 ap. J.-C. - 217 ap. J.-C.)

- Geta (211 ap. J.-C.)

- Macrinus (217 ap. J.-C. - 218 ap. J.-C.)

- Diauménien (218 ap. J.-C.)

- Elagabalus (218 ap. J.-C. - 222 ap. J.-C.)

- Sévère Alexandre (222 ap. J.-C. - 235 ap. J.-C.)

La crise du troisième siècle (235 ap. J.-C. - 284 ap. J.-C.)

- Maximinus Thrax (235 AD - 238 AD)

- Gordien I (238 AD)

- Gordien II (238 ap. J.-C.)

- Pupienus (238 après J.-C.)

- Balbinus (238 AD)

- Gordien III (238 ap. J.-C. - 244 ap. J.-C.)

- Philippe Ier (244 ap. J.-C. - 249 ap. J.-C.)

- Philippe II (247 ap. J.-C. - 249 ap. J.-C.)

- Dèce (249 ap. J.-C. - 251 ap. J.-C.)

- Herrenius Etruscus (251 ap. J.-C.)

- Trébonien Gallus (251 ap. J.-C. - 253 ap. J.-C.)

- Hostilien (251 ap. J.-C.)

- Volusianus (251 - 253 ap. J.-C.)

- Aemilianus (253 ap. J.-C.)

- Sibannacus (253 ap. J.-C.)

- Valérien (253 ap. J.-C. - 260 ap. J.-C.)

- Gallien (253 ap. J.-C. - 268 ap. J.-C.)

- Saloninus (260 ap. J.-C.)

- Claudius Gothicus (268 ap. J.-C. - 270 ap. J.-C.)

- Quintillus (270 après J.-C.)

- Aurélien (270 ap. J.-C. - 275 ap. J.-C.)

- Tacite (275 ap. J.-C. - 276 ap. J.-C.)

- Florianus (276 ap. J.-C.)

- Probus (276 ap. J.-C. - 282 ap. J.-C.)

- Carus (282 ap. J.-C. - 283 ap. J.-C.)

- Carinus (283 ap. J.-C. - 285 ap. J.-C.)

- Numérien (283 ap. J.-C. - 284 ap. J.-C.)

La tétrarchie (284 ap. J.-C. - 324 ap. J.-C.)

- Dioclétien (284 AD - 305 AD)

- Maximien (286 ap. J.-C. - 305 ap. J.-C.)

- Galère (305 ap. J.-C. - 311 ap. J.-C.)

- Constance Ier (305 ap. J.-C. - 306 ap. J.-C.)

- Sévère II (306 ap. J.-C. - 307 ap. J.-C.)

- Maxence (306 ap. J.-C. - 312 ap. J.-C.)

- Licinius ( 308 AD - 324 AD)

- Maximinus II (310 ap. J.-C. - 313 ap. J.-C.)

- Valerius Valens (316 ap. J.-C. - 317 ap. J.-C.)

- Martinien (324 ap. J.-C.)

La dynastie constantinienne (306 ap. J.-C. - 364 ap. J.-C.)

- Constantin Ier (306 ap. J.-C. - 337 ap. J.-C.)

- Constantin II (337 ap. J.-C. - 340 ap. J.-C.)

- Constans I (337 AD - 350 AD)

- Constance II (337 ap. J.-C. - 361 ap. J.-C.)

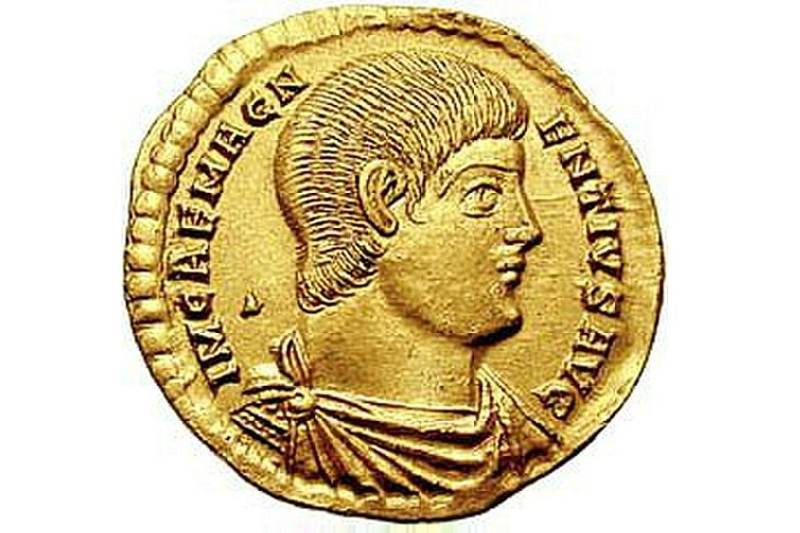

- Magnence (350 ap. J.-C. - 353 ap. J.-C.)

- Népotianus (350 ap. J.-C.)

- Vetranio (350 AD)

- Julien (361 ap. J.-C. - 363 ap. J.-C.)

- Jovien (363 AD - 364 AD)

La dynastie des Valentiniens (364 ap. J.-C. - 394 ap. J.-C.)

- Valentinien Ier (364 ap. J.-C. - 375 ap. J.-C.)

- Valens (364 AD - 378 AD)

- Procope (365 AD - 366 AD)

- Gratien (375 ap. J.-C. - 383 ap. J.-C.)

- Magnus Maximus (383 ap. J.-C. - 388 ap. J.-C.)

- Valentinien II (388 ap. J.-C. - 392 ap. J.-C.)

- Eugène (392 ap. J.-C. - 394 ap. J.-C.)

La dynastie théodosienne (379 ap. J.-C. - 457 ap. J.-C.)

- Théodose Ier (379 ap. J.-C. - 395 ap. J.-C.)

- Arcadius (395 ap. J.-C. - 408 ap. J.-C.)

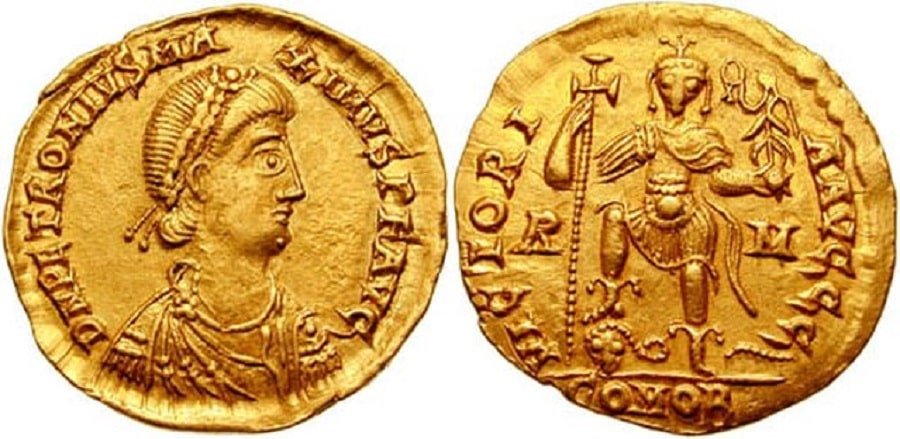

- Honorius (395 ap. J.-C. - 423 ap. J.-C.)

- Constantin III (407 ap. J.-C. - 411 ap. J.-C.)

- Théodose II (408 ap. J.-C. - 450 ap. J.-C.)

- Priscus Attalus (409 ap. J.-C. - 410 ap. J.-C.)

- Constance III (421 ap. J.-C.)

- Johannes (423 ap. J.-C. - 425 ap. J.-C.)

- Valentinien III (425 ap. J.-C. - 455 ap. J.-C.)

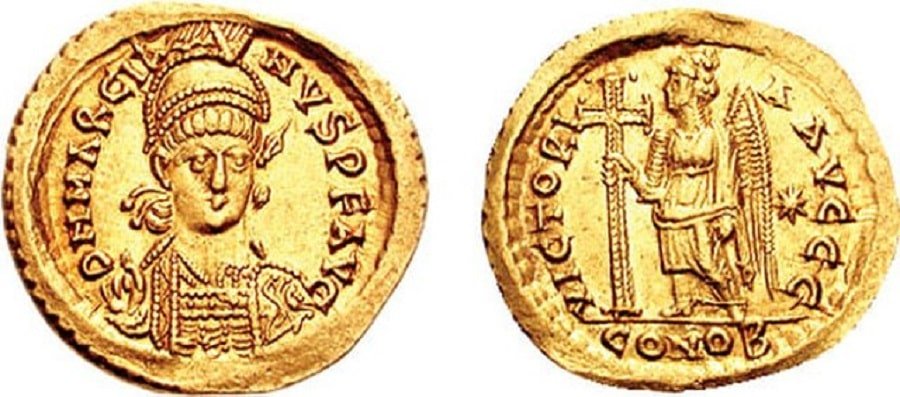

- Marcien (450 ap. J.-C. - 457 ap. J.-C.)

Léon Ier et les derniers empereurs d'Occident (455 - 476)

- Léon Ier (457 ap. J.-C. - 474 ap. J.-C.)

- Petronius Maximus (455 ap. J.-C.)

- Avitus (455 ap. J.-C. - 456 ap. J.-C.)

- Majorien (457 ap. J.-C. - 461 ap. J.-C.)

- Libius Severus (461 ap. J.-C. - 465 ap. J.-C.)

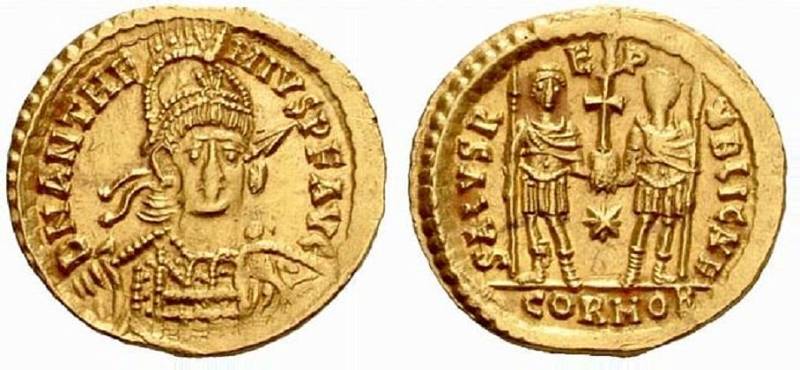

- Anthemius (467 ap. J.-C. - 472 ap. J.-C.)

- Olybrius (472 après J.-C.)

- Glycérius (473 ap. J.-C. - 474 ap. J.-C.)

- Jules Népos (474 ap. J.-C. - 475 ap. J.-C.)

- Romulus Augustus (475 après J.-C. - 476 après J.-C.)

La première dynastie (julio-claudienne) et ses empereurs (27 av. J.-C. - 68 ap. J.-C.)

L'émergence du Principat sous Auguste (44 av. J.-C. - 27 av. J.-C.)

Né en 63 av. J.-C. sous le nom de Gaius Octavius, il était apparenté à Jules César, dont il s'est inspiré pour devenir empereur, car Jules César était le dernier d'une lignée de généraux aristocrates en guerre qui ont repoussé les limites du pouvoir républicain jusqu'à son point de rupture et ont préparé le terrain pour qu'Auguste devienne empereur.

Après avoir vaincu son rival Pompée, Jules César - qui avait adopté Octavius - s'est déclaré "dictateur à vie", à la grande colère de nombreux sénateurs de l'époque. Alors qu'il s'agissait en réalité d'un résultat inévitable des interminables guerres civiles qui ont assailli la République tardive, il a été tué pour cette audacieuse impertinence par un grand groupe de sénateurs en 44 avant J.C.

Cet événement cataclysmique a propulsé Auguste/Octave sur le devant de la scène, qui a entrepris de venger l'assassinat de son père adoptif et d'asseoir son pouvoir, avant de s'engager dans une guerre civile avec Marc-Antoine, l'ancien bras droit de son père adoptif.

Afin d'éviter le sort de son père adoptif, il feint de démissionner de son poste et "restaure la république" devant le sénat et le peuple en 27 av.

Comme il l'avait probablement prévu (et calculé), le sénat lui accorda des pouvoirs extraordinaires qui lui permirent de régner en maître sur l'État romain. On lui offrit également le titre d'"Auguste", qui avait une connotation semi-divine. C'est ainsi que fut créée la fonction de princeps (alias empereur).

Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)

Au pouvoir, Auguste consacre une grande partie de son temps à consolider sa nouvelle position de souverain du monde romain, renouvelant et augmentant ses pouvoirs en 23 et 13 av. J.-C. Il entreprend également d'étendre considérablement l'Empire romain, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

En outre, il a commandé un nombre prodigieux de travaux de construction à Rome et a mis en place le cadre administratif par lequel tous ses successeurs ont gouverné le vaste empire qu'il avait pris en charge.

Cependant, ses efforts pour mettre en place un plan de succession adéquat ont été maladroits et ont fini par retomber sur son beau-fils Tibère, après la mort prématurée d'une liste d'autres héritiers. En 14 après J.-C., il est mort lors d'une visite à Nola, dans le sud de l'Italie.

*Retour en haut de page

Tibère (14 ap. J.-C. - 37 ap. J.-C.)

Le successeur d'Auguste, Tibère, est largement décrit dans les sources comme un dirigeant désagréable et désintéressé, qui ne s'entendait pas avec le sénat et gouvernait l'empire à contrecœur. Alors qu'il avait joué un rôle central dans l'expansionnisme de son prédécesseur Auguste, il s'est peu engagé dans l'activité militaire lorsqu'il a pris le poste de président de la République. Princeps .

Après la mort de son fils Drusus, Tibère quitte Rome pour l'île de Capri en 26 après J.-C., après quoi il laisse l'administration de l'empire entre les mains de son préfet prétorien Séjanus, ce qui entraîne une prise de pouvoir de la part de ce dernier, qui n'aboutit finalement pas, mais qui ébranle temporairement la politique à Rome.

Au moment de sa mort, en 37 après J.-C., aucun successeur n'avait été désigné et les frontières de l'empire n'avaient guère été modifiées, à l'exception d'une certaine expansion en Germanie. On rapporte qu'il aurait été assassiné par un préfet fidèle à Caligula, qui souhaitait hâter la succession de ce dernier.

*Retour en haut de page

Claude (41 AD - 54 AD)

Plus célèbre peut-être en raison de ses handicaps, l'empereur Claude s'est révélé un administrateur très compétent, même s'il a apparemment été contraint à ce poste par la garde prétorienne, qui cherchait une nouvelle figure de proue après l'assassinat de Caligula.

Sous son règne, l'empire connaît une paix générale, une bonne gestion des finances, une législation progressiste et une expansion considérable de l'empire, notamment par la première véritable conquête d'une partie de la Grande-Bretagne (après l'expédition précédente de Jules César).

Les sources anciennes présentent cependant Claude comme un personnage passif à la tête du gouvernement, contrôlé par son entourage, et suggèrent fortement ou affirment carrément qu'il a été assassiné par sa troisième épouse Agrippine, qui a ensuite fait monter son fils Néron sur le trône.

*Retour en haut de page

Néron (54 AD - 68 AD)

Comme Caligula, Néron est surtout resté dans les mémoires pour son infamie, incarnée par la fable qui le représente jouant nonchalamment du violon pendant que la ville de Rome brûlait en 64 après Jésus-Christ.

Arrivé au pouvoir à un jeune âge, il est d'abord guidé par sa mère et ses conseillers (dont le philosophe stoïcien Sénèque), mais il finit par tuer sa mère et "écarter" nombre de ses conseillers les plus compétents, dont Sénèque.

Le règne de Néron se caractérise ensuite par un comportement de plus en plus erratique, dépensier et violent, qui le conduit à se prendre pour un dieu. Peu après que de graves rébellions eurent éclaté dans les provinces frontalières, Néron ordonne à son serviteur de le tuer en 68 après Jésus-Christ.

*Retour en haut de page

L'année des quatre empereurs (68 ap. J.-C. - 69 ap. J.-C.)

En l'an 69 de notre ère, après la chute de Néron, trois personnages différents se sont brièvement proclamés empereurs, avant que le quatrième, Vespasien, ne mette fin à cette période chaotique et violente en établissant la dynastie des Flaviens.

Galba (68 ap. J.-C. - 69 ap. J.-C.)

Galba a été le premier à être proclamé empereur (en fait en 68 après J.-C.) par ses troupes, alors que Néron était encore en vie. Après le suicide assisté de Néron, Galba a été dûment proclamé empereur par le sénat, mais il était manifestement très inapte à ce poste, faisant preuve d'un manque fondamental d'opportunisme, pour savoir qui apaiser et qui récompenser. Pour son inaptitude, il a été assassiné par son successeur Otho.

*Retour en haut de page

Otho (68 - 69 ap. J.-C.)

Otho avait été un commandant loyal de Galba et avait apparemment mal supporté le fait que ce dernier ne l'ait pas promu héritier. Il ne parvint à régner que trois mois et son règne fut principalement constitué par sa guerre civile avec un autre prétendant au Principat, Vitellius.

Après la victoire décisive de Vitellius sur Otho lors de la première bataille de Bedriacum, ce dernier se suicide, mettant fin à son règne extrêmement court.

*Retour en haut de page

Vitellius (69 après J.-C.)

Bien qu'il n'ait régné que 8 mois, Vitellius est généralement considéré comme l'un des pires empereurs romains, en raison de ses divers excès et indulgences (principalement ses penchants pour le luxe et la cruauté). Il a institué quelques lois progressistes, mais a été rapidement contesté par le général Vespasien à l'est.

Les armées de Vitellius sont vaincues de manière décisive par les forces robustes de Vespasien lors de la deuxième bataille de Bedriacum. Rome est ensuite assiégée et Vitellius est pourchassé, son corps traîné à travers la ville, décapité et jeté dans le Tibre.

*Retour en haut de page

La dynastie des Flaviens (69 ap. J.-C. - 96 ap. J.-C.)

Vespasien s'impose au milieu des guerres intestines de l'année des quatre empereurs, il parvient à rétablir la stabilité et à établir la dynastie des Flaviens. Son avènement et les règnes de ses fils prouvent notamment qu'un empereur peut être créé en dehors de Rome et que la puissance militaire est primordiale.

Vespasien (69 ap. J.-C. - 79 ap. J.-C.)

Vespasien, qui a pris le pouvoir en 69 après J.-C. avec l'appui des légions orientales, est le premier empereur issu d'une famille équestre, c'est-à-dire de la classe aristocratique inférieure. Plutôt que dans les cours et les palais de Rome, sa réputation s'est établie sur les champs de bataille des frontières.

Au début de son règne, il y eut des rébellions en Judée, en Égypte, en Gaule et en Germanie, mais elles furent toutes réprimées avec fermeté. Pour asseoir son autorité et le droit de la dynastie des Flaviens à régner, il mit l'accent sur une campagne de propagande par le biais de la frappe de monnaie et de l'architecture.

Après un règne relativement fructueux, il meurt en juin 79 après J.-C., de façon inhabituelle pour un empereur romain, sans véritable rumeur de conspiration ou d'assassinat.

*Retour en haut de page

Titus (79 ap. J.-C. - 81 ap. J.-C.)

Fils aîné de Vespasien, Titus accompagna son père dans plusieurs de ses campagnes militaires, notamment en Judée, où ils durent faire face à une violente révolte à partir de l'an 66. Avant de devenir empereur, il fut chef de la garde prétorienne et eut apparemment une liaison avec la reine juive Bérénice.

Bien que son règne ait été relativement court, il a été ponctué par l'achèvement du célèbre Colisée, ainsi que par l'éruption du Vésuve et le deuxième incendie légendaire de Rome. Après une fièvre, Titus est mort en septembre 81 après Jésus-Christ.

*Retour en haut de page

Domitien (81 ap. J.-C. - 96 ap. J.-C.)

Domitien rejoint Caligula et Néron comme l'un des empereurs romains les plus notoires, principalement parce qu'il était en désaccord avec le Sénat, qu'il semble avoir considéré avant tout comme une nuisance et un obstacle qu'il devait surmonter pour régner correctement.

En tant que tel, Domitien est tristement célèbre pour sa microgestion de divers domaines de l'administration de l'empire, en particulier la frappe de la monnaie et la législation. Il est peut-être encore plus tristement célèbre pour la série d'exécutions qu'il a ordonnées contre divers sénateurs, souvent aidés par des informateurs tout aussi tristement célèbres, connus sous le nom de "delatores".

Il est finalement assassiné pour ses meurtres paranoïaques par un groupe de fonctionnaires de la cour en 96 après J.-C., ce qui met fin à la dynastie des Flaviens.

*Retour en haut de page

L'"âge d'or" de la dynastie Nerva-Antonine (96 ap. J.-C. - 192 ap. J.-C.)

La dynastie Nerva-Antonin est célèbre pour avoir instauré et favorisé l'"âge d'or" de l'Empire romain. La responsabilité d'une telle accolade repose sur les épaules de cinq de ces Nerva-Antonin, connus dans l'histoire romaine sous le nom des "cinq bons empereurs", à savoir Nerva, Trajan, Hadrien, Antoninus Pius et Marc Aurèle.

De manière tout à fait unique, ces empereurs se sont succédé par adoption, plutôt que par lignée, jusqu'à Commode, qui a entraîné la ruine de la dynastie et de l'empire.

Nerva (96 AD - 98 AD)

Après l'assassinat de Domitien, le sénat et l'aristocratie romaine ont voulu reprendre leur pouvoir sur les affaires politiques et ont nommé l'un de leurs sénateurs vétérans, Nerva, au poste d'empereur en 96 après Jésus-Christ.

Cependant, au cours de son bref règne à la tête de l'empire, Nerva est confronté à des difficultés financières et à l'incapacité d'asseoir correctement son autorité sur les militaires, ce qui conduit à une sorte de coup d'État dans la capitale qui oblige Nerva à choisir un héritier plus autoritaire en la personne de Trajan, peu de temps avant sa mort.

*Retour en haut de page

Trajan (98 ap. J.-C. - 117 ap. J.-C.)

L'histoire a immortalisé Trajan sous le nom d'"Optimus Princeps" ("meilleur empereur"), illustrant sa renommée et sa capacité à gouverner. Là où son prédécesseur Nerva a échoué, Trajan a semblé exceller, en particulier dans le domaine militaire, où il a étendu l'empire à sa plus grande superficie jamais atteinte.

Il a également commandé et achevé un prodigieux programme de construction dans la ville de Rome et dans tout l'empire, et il est célèbre pour avoir renforcé les programmes d'aide sociale que son prédécesseur avait apparemment lancés. Au moment de sa mort, l'image de Trajan était présentée comme un empereur modèle à suivre pour tous les suivants.

*Retour en haut de page

Hadrien (117 après J.-C. - 138 après J.-C.)

Hadrien a été et est toujours considéré comme un empereur ambigu, car, bien qu'il ait été l'un des "cinq bons empereurs", il a semblé mépriser le sénat, en ordonnant un certain nombre d'exécutions fallacieuses contre ses membres. Cependant, aux yeux de certains contemporains, il a compensé cela par ses capacités d'administration et de défense.

Alors que son prédécesseur Trajan avait étendu les frontières de Rome, Hadrien décide au contraire de les fortifier, voire de les repousser. Il est également célèbre pour avoir remis la barbe à la mode chez les élites romaines et pour ses voyages incessants à travers l'empire et ses frontières.

*Retour en haut de page

Antonin Pie (138 après J.-C. - 161 après J.-C.)

Antonin est un empereur qui n'a pas laissé beaucoup de documents historiques, mais nous savons que son règne a été considéré comme un règne de paix et de félicité, et qu'il a été nommé Pie en raison des éloges généreux qu'il a adressés à son prédécesseur Hadrien.

Il est également connu pour être un gestionnaire très avisé des finances et de la politique, ce qui lui a permis de maintenir la stabilité dans l'empire et de bien préparer le principat pour ses successeurs.

*Retour en haut de page

Marcus Aurelius (161 AD - 180 AD) & ; Lucius Verus (161 AD - 169 AD)

Marcus et Lucius avaient tous deux été adoptés par leur prédécesseur Antonin le Pieux, ce qui était devenu une marque de fabrique du système de succession Nerva-Antonin. Bien que chaque empereur, jusqu'à Marc Aurèle, n'ait pas eu d'héritier de sang pour hériter du trône, il était également considéré comme politiquement prudent de promouvoir le "meilleur homme", plutôt qu'un fils ou un parent préétabli.

Bien que Marcus soit généralement considéré comme l'un des meilleurs empereurs romains, le règne conjoint des deux personnages a été marqué par de nombreux conflits et problèmes pour l'empire, en particulier aux frontières nord-est de la Germanie, et par la guerre avec l'empire parthe à l'est.

Lucius Verus mourut peu après s'être impliqué dans la guerre marcomane, peut-être de la peste antonine (qui s'est déclarée pendant leur règne). Marcus passa une grande partie de son règne à lutter contre la menace marcomane, mais trouva le temps d'écrire son Méditations - un classique contemporain de la philosophie stoïcienne.

Marcus meurt à son tour en 182 après J.-C., près de la frontière, laissant son fils Commode comme héritier, contre la convention des successions précédemment adoptées.

*Retour en haut de page

Commode (180 ap. J.-C. - 192 ap. J.-C.)

L'avènement de Commode marque un tournant pour la dynastie Nerva-Antonine et son règne apparemment sans égal. Bien qu'il ait été élevé par le plus philosophe des empereurs et qu'il ait même gouverné conjointement avec lui pendant un certain temps, il semble tout à fait inapte à remplir cette fonction.

Non seulement il confie une grande partie des responsabilités du gouvernement à ses confidents, mais il voue également un culte à sa personne en tant que dieu-empereur et se produit comme gladiateur dans le Colisée, ce qui est très mal vu de la part d'un empereur.

Après des conspirations contre sa vie, il devient de plus en plus paranoïaque avec le sénat et ordonne une série d'exécutions, tandis que ses confidents pillent les richesses de leurs pairs. Après une évolution aussi décevante de la dynastie, Commode est assassiné par un partenaire de lutte en 192 après J.-C., un acte ordonné par sa femme et les préfets prétoriens.

*Retour en haut de page

L'année des Cinq Empereurs (193 AD - 194 AD)

L'historien romain Cassius Dio a déclaré que la mort de Marc Aurèle a coïncidé avec le déclin de l'Empire romain, qui est passé d'un royaume d'or à un royaume de fer et de rouille, car le règne calamiteux de Commode et la période de l'histoire romaine qui l'a suivi ont été considérés comme une période de déclin constant.

Cette situation est illustrée par l'année chaotique 193, au cours de laquelle cinq personnages différents ont revendiqué le trône de l'Empire romain. Chaque revendication étant contestée, les cinq souverains se sont livrés à une guerre civile, jusqu'à ce que Septime Sévère s'impose finalement comme le seul souverain en 197 après J.-C.

Pertinax (193 AD)

Possible statue de l'empereur romain Pertinax, originaire d'Apulum

Pertinax était préfet urbain - une fonction administrative de haut rang dans la ville de Rome - lorsque Commode fut assassiné le 31 décembre 192 après J.-C. Son règne et sa vie par la suite furent de très courte durée. Il réforma la monnaie et s'efforça de discipliner la garde prétorienne, de plus en plus indisciplinée.

Cependant, il n'a pas payé correctement les militaires et son palais a été pris d'assaut après seulement trois mois de mandat, ce qui a entraîné sa mort.

*Retour en haut de page

Didius Julianus (193 ap. J.-C.)

Le règne de Julianus fut encore plus court que celui de ses prédécesseurs, puisqu'il ne dura que 9 semaines. Il accéda au pouvoir à la suite d'un scandale notoire, en achetant le principat à la garde prétorienne, qui l'avait incidemment mis en vente au plus offrant après la mort de Pertinax.

C'est pourquoi il est un souverain profondément impopulaire, auquel s'opposent très vite trois prétendants rivaux dans les provinces : Pescennius Niger, Clodius Albinus et Septimius Severus, qui représente la menace la plus immédiate au Proche-Orient et qui s'est déjà allié à Clodius, faisant de ce dernier son "caesar" (empereur cadet).

Julianus tente de faire tuer Septimius, mais cette tentative échoue lamentablement, Septimius se rapprochant de plus en plus de Rome, jusqu'à ce qu'un soldat tue l'empereur en exercice Julianus.

*Retour en haut de page

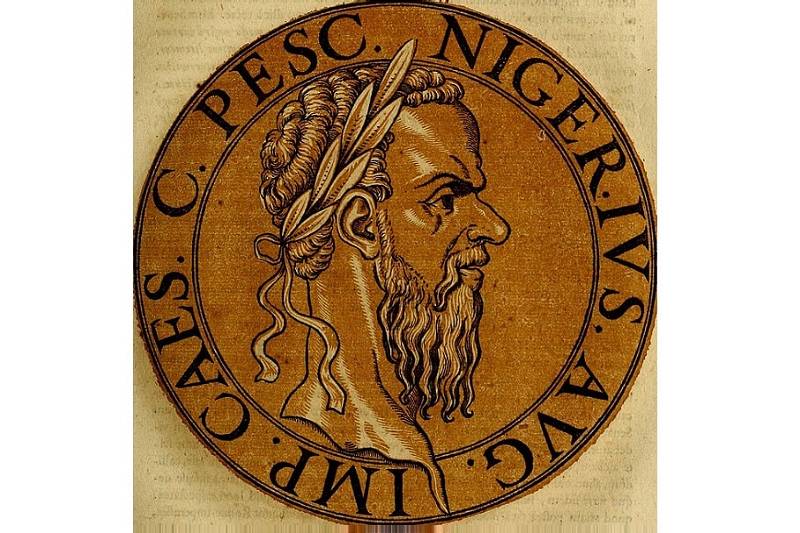

Pescennius Niger (193 AD - 194 AD)

Alors que Septime Sévère avait été proclamé empereur en Illyrie et en Pannonie, Clodius en Grande-Bretagne et en Gaule, Niger avait été proclamé empereur plus à l'est, en Syrie. Didius Julianus ayant été écarté comme menace et Septime ayant été fait empereur (avec Albinus comme empereur junior), Septime se dirigea vers l'est pour vaincre Niger.

Après trois grandes batailles en 193 et au début de 194, Niger est vaincu et meurt au combat, sa tête étant transportée à Rome auprès de Sévère.

*Retour en haut de page

Voir également: La chimère : un monstre grec qui défie l'imaginableClodius Albinus (193 - 197 ap. J.-C.)

Maintenant que Julianus et Niger ont été vaincus, Septimius se prépare à vaincre Clodius et à devenir le seul empereur. Le fossé entre les deux co-empereurs nominaux s'est creusé lorsque Septimius aurait nommé son fils comme héritier en 196 après J.-C., à la consternation de Clodius.

Clodius rassemble ensuite ses forces en Grande-Bretagne, traverse la Manche pour se rendre en Gaule et y vaincre une partie des forces de Septimius. Cependant, en 197 après J.-C., à la bataille de Lugdunum, Clodius est tué, ses forces sont mises en déroute et Septimius reste à la tête de l'empire, ce qui donne naissance à la dynastie des Sévères.

*Retour en haut de page

Septime Sévère et la dynastie des Sévères (193 ap. J.-C. - 235 ap. J.-C.)

Septime Sévère, après avoir vaincu tous ses rivaux et s'être imposé comme le seul maître du monde romain, avait ramené la stabilité dans l'Empire romain. La dynastie qu'il a instaurée, bien qu'elle ait tenté - de manière tout à fait explicite - d'imiter le succès de la dynastie Nerva-Antonin et de se modeler sur ses prédécesseurs, n'a pas réussi à le faire.

Sous les Sévères, la tendance à la militarisation croissante de l'empire, de son élite et du rôle de l'empereur s'est considérablement accélérée, ce qui a contribué à amorcer la marginalisation de l'ancienne élite aristocratique (et sénatoriale).

De plus, les règnes qui constituent la dynastie sévérienne ont souffert de guerres civiles et d'empereurs souvent peu efficaces.

Septime Sévère (193 après J.-C. - 211 après J.-C.)

Né en Afrique du Nord, Septime Sévère accède au pouvoir dans des circonstances inhabituelles pour l'époque, mais pas aussi atypiques qu'on pourrait le penser. Il est élevé dans une famille aristocratique liée à l'élite romaine, comme c'était le cas dans de nombreuses villes de province à l'époque.

Après s'être imposé comme empereur, il suit les traces de Trajan en tant que grand agrandisseur de l'empire. Il commence également à centrer davantage le pouvoir sur la figure de l'empereur, dans un cadre d'élites militaires et de fonctionnaires, et investit dans les régions périphériques plus que ne l'avaient fait la plupart des empereurs précédents.

Au cours d'une de ses campagnes en Grande-Bretagne, il meurt en 211 après J.-C., léguant l'empire à ses fils Caracalla et Geta pour qu'ils le gouvernent conjointement.

*Retour en haut de page

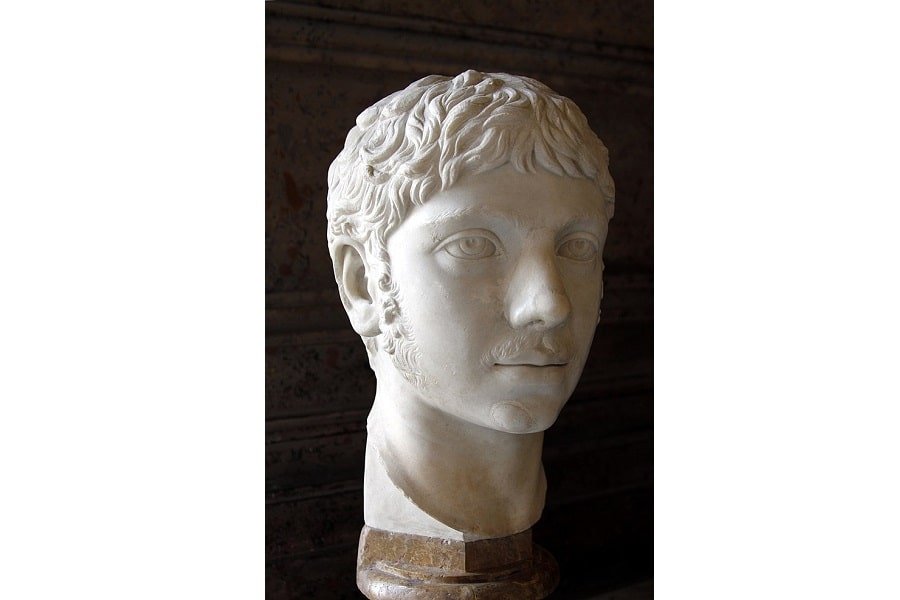

Caracalla (211 ap. J.-C. - 217 ap. J.-C.) et Geta (211 ap. J.-C.)

Buste de Caracalla

Caracalla ignore l'ordre que lui a donné son père de maintenir la paix avec son frère Geta et le fait assassiner plus tard la même année - dans les bras de leur mère. Cette brutalité est suivie d'autres massacres qui sont perpétrés sous son règne à Rome et dans les provinces.

En tant qu'empereur, il semble se désintéresser de l'administration de l'empire et reporte de nombreuses responsabilités sur sa mère Julia Domna. En outre, son règne est marqué par la construction d'un grand bain à Rome, quelques réformes de la monnaie et une invasion ratée des Parthes qui conduit à la mort de Caracalla en 217 après JC.

*Retour en haut de page

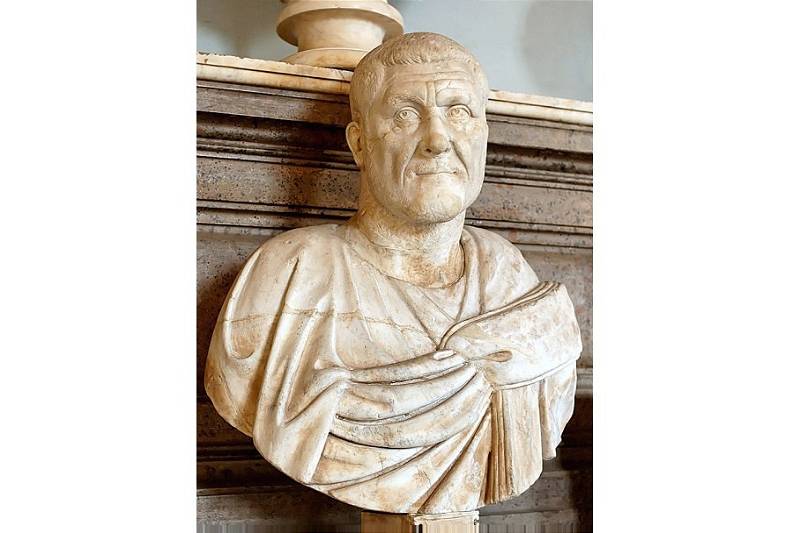

Macrinus (217 ap. J.-C. - 218 ap. J.-C.) et Diadumène (218 ap. J.-C.)

Macrinus

Macrinus avait été le préfet prétorien de Caracalla et fut chargé d'organiser son assassinat pour éviter le sien. Il fut également le premier empereur issu de la classe équestre, et non sénatoriale, et le premier empereur à ne jamais s'être rendu à Rome.

Alors qu'il avait nommé son jeune fils Diadumène comme co-dirigeant afin d'assurer son pouvoir (par une continuité évidente), ils ont été contrecarrés par la tante de Caracalla, qui a intrigué pour faire monter son petit-fils Elagabalus sur le trône.

Sur fond de troubles dans l'empire dus à certaines réformes initiées par Macrinus, une guerre civile éclate en faveur d'Elagabalus. Macrinus est bientôt vaincu à Antioche en 218 après J.-C., après quoi son fils Diaduménien est pourchassé et exécuté.

*Retour en haut de page

Elagabalus (218 ap. J.-C. - 222 ap. J.-C.)

Elagabalus est en fait né Sextus Varius Avitus Bassianus, puis Marcus Aurelius Antoninus, avant de recevoir son surnom, Elagabalus. Il a été élevé au trône par le coup d'État militariste de sa grand-mère alors qu'il n'avait que 14 ans.

Son règne suivant fut entaché de scandales sexuels et de controverses religieuses, car Elagabalus remplaça Jupiter comme dieu suprême par son dieu solaire préféré, Elagabal. Il se livra également à de nombreux actes sexuels indécents, épousant quatre femmes, dont une sacro-sainte vestale, qui n'était pas censée être mariée ou fréquentée intimement par qui que ce soit.

Pour cette indécence et cette licence, Elagabalus a été assassiné sous les ordres de sa grand-mère, qui avait manifestement perdu ses illusions face à son incompétence.

*Retour en haut de page

Sévère Alexandre (222 ap. J.-C. - 235 ap. J.-C.)

Elagabalus est remplacé par son cousin, Sévère Alexandre, sous lequel l'empire parvient à conserver une certaine stabilité, jusqu'à son propre assassinat, qui correspond au début de la période chaotique connue sous le nom de Crise du IIIe siècle.

Pendant la plus grande partie du règne de Sévère, l'empire connaît la paix, avec une amélioration des pratiques juridiques et de l'administration. Cependant, des menaces croissantes pèsent sur l'empire sassanide à l'est et sur diverses tribus germaniques à l'ouest. Les tentatives de Sévère pour soudoyer ces dernières sont accueillies avec indignation par ses soldats, qui organisent son assassinat.

Ce fut le point culminant d'un effondrement progressif de la discipline militaire, à une époque où Rome avait besoin d'une armée unifiée pour faire face à ses menaces extérieures.

*Retour en haut de page

La crise du troisième siècle et ses empereurs (235 AD - 284 AD)

Après la mort de Sévère Alexandre, l'Empire romain est entré dans une période chaotique d'instabilité politique, de rébellions récurrentes et d'invasions barbares. À plusieurs reprises, l'empire a failli s'effondrer complètement et a peut-être été sauvé par sa division en trois entités différentes, l'Empire palmyrénien et l'Empire gaulois émergeant respectivement à l'est et à l'ouest.

Beaucoup des "empereurs" cités ci-dessus ont eu des règnes très courts, ou peuvent à peine être appelés empereurs en raison de leur manque de légitimation. Néanmoins, ils ont été acclamés empereurs par eux-mêmes, leur armée, la garde prétorienne ou le sénat. Pour beaucoup d'entre eux, nous manquons d'informations crédibles.

Maximinus I Thrax (235 AD - 238 AD)

Maximinus Thrax est le premier empereur nommé après l'assassinat de Sévère Alexandre par ses troupes en Germanie. Il exécute immédiatement de nombreux proches de son prédécesseur, mais se consacre ensuite à la lutte contre diverses tribus barbares le long des frontières septentrionales.

Maximinus survit à la menace gordienne, mais il est finalement assassiné par ses soldats alors qu'il menait la guerre contre les empereurs opposés suivants que le sénat avait promus : Pupienus, Balbinus et Gordien III.

*Retour en haut de page

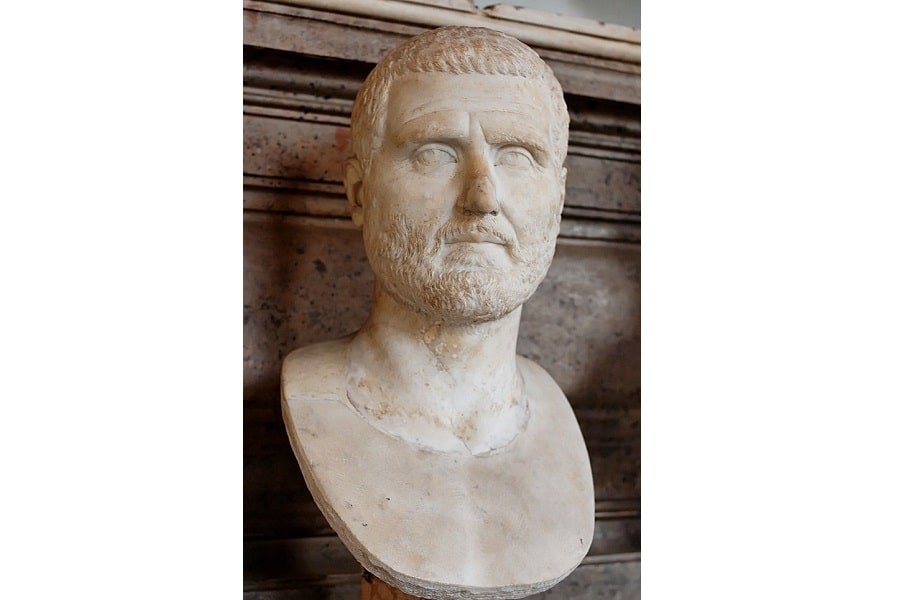

Gordien I (238 ap. J.-C.) et Gordien II (238 ap. J.-C.)

Buste de Gordien Ier

Les Gordiens sont arrivés au pouvoir à la suite d'une révolte africaine, au cours de laquelle il était proconsul de l'Africa Proconsularis. Après que le peuple l'a effectivement forcé à prendre le pouvoir, il a nommé son fils comme cohéritier et a obtenu la faveur du sénat par l'intermédiaire d'une commission.

Il semble que le sénat ait été mécontent de la domination oppressive de Maximinus. Cependant, Maximinus a reçu le soutien de Capelianus, gouverneur de la Numidie voisine, qui a marché contre les Gordiens. Il a tué le plus jeune Gordien dans la bataille, après quoi l'aîné s'est suicidé dans la défaite et le désarroi.

*Retour en haut de page

Pupienus (238 après J.-C.) et Balbinus (238 après J.-C.)

Buste de l'empereur Pupienus

Après la défaite des Gordiens, le sénat craint les représailles probables de Maximinus. En prévision de cela, il promeut deux des siens comme empereurs conjoints - Pupienus et Balbinus. Cependant, le peuple n'approuve pas cette décision et n'est apaisé que par l'arrivée au pouvoir de Gordien III (le petit-fils de Gordien Ier).

Pupienus se dirigea vers l'Italie du Nord pour mener les affaires militaires contre Maximinus qui approchait, tandis que Balbinus et Gordien restaient à Rome. Maximinus fut assassiné par ses propres troupes mutinées, après quoi Pupienus retourna dans la capitale, qui avait été mal gérée par Balbinus.

À son retour, la ville est en proie à l'agitation et aux émeutes. Pupienus et Balbinus ne tardent pas à être assassinés par la garde prétorienne, laissant Gordien III seul maître à bord.

*Retour en haut de page

Gordien III (238 ap. J.-C. - 244 ap. J.-C.)

En raison du jeune âge de Gordien (13 ans lors de son avènement), l'empire est d'abord dirigé par des familles aristocratiques au sein du sénat. En 240 après J.-C., il y a une révolte en Afrique qui est rapidement réprimée, après quoi le préfet prétorien et beau-père de Gordien III, Timesitheus, prend de l'importance.

Il est devenu le de facto et se rendit à l'est avec Gordien III pour faire face à la menace sérieuse de l'empire sassanide de Shapur I. Ils repoussèrent d'abord l'ennemi, jusqu'à ce que Timesitheus et Gordien III meurent tous deux (peut-être au combat), respectivement en 243 et 244 après Jésus-Christ.

*Retour en haut de page

Philippe I "l'Arabe" (244 AD - 249 AD) et Philippe II (247 AD - 249 AD)

Philip "L'Arabe"

Philippe "l'Arabe", préfet prétorien de Gordien III, accède au pouvoir après la mort de ce dernier en Orient. Il nomme son fils Philippe II comme cohéritier, entretient de bonnes relations avec le sénat et fait la paix avec l'empire sassanide dès le début de son règne.

Souvent préoccupé par les guerres le long de la frontière nord-ouest, il réussit néanmoins à célébrer le millième anniversaire de Rome en 247 après J.-C. Cependant, les problèmes le long de la frontière culminent avec des invasions récurrentes et la rébellion de Dèce, qui conduit à la défaite de Philippe et à sa disparition, en même temps que celle de son fils.

*Retour en haut de page

Décius (249 ap. J.-C. - 251 ap. J.-C.) et Herrenius Etruscus (251 ap. J.-C.)

Buste de l'empereur Dèce

Décius s'était rebellé contre les Philips et était devenu empereur, nommant son propre fils Herrenius comme co-responsable. Comme leurs prédécesseurs, cependant, ils furent immédiatement assaillis par des problèmes aux frontières nord, des invasions barbares continuelles.

Outre quelques réformes politiques, Dèce est bien connu pour sa persécution des chrétiens, qui a créé un précédent pour certains empereurs ultérieurs. Il n'a cependant pas été autorisé à poursuivre cette persécution, car il a été tué avec son fils lors d'une bataille contre les Goths (moins de deux ans après le début de leur règne).

*Retour en haut de page

Trebonianus Gallus (251 ap. J.-C. - 253 ap. J.-C.), Hostilian (251 ap. J.-C.) et Volusianus (251 - 253 ap. J.-C.)

Buste de l'empereur Trebonianus Gallus

Décius et Herrenius ayant été tués au combat, l'un de leurs généraux, Trebonianus Gallus, revendique le trône et nomme sans surprise son fils (Volusianus) comme co-président. Cependant, l'autre fils de son prédécesseur, nommé Hostilien, est toujours en vie à Rome et bénéficie du soutien du sénat.

En 251-253, l'empire est envahi et dévasté par les Sassanides et les Goths, tandis qu'une rébellion menée par Aemilian conduit à l'assassinat des deux derniers empereurs.

*Retour en haut de page

Aemilien (253 ap. J.-C.) et Sibannacus* (253 ap. J.-C.)

Empereur Aemilian

Après l'assassinat de ces derniers, Aemilian devient empereur et promeut sa défaite antérieure contre les Goths, qui lui avait donné la confiance nécessaire pour se rebeller.

Il ne resta pas longtemps empereur car un autre prétendant - Valérien - marcha vers Rome avec une armée plus importante, ce qui poussa les troupes d'Aemilian à se mutiner et à le tuer en septembre. Il existe alors une théorie* selon laquelle un empereur inconnu (à l'exception d'une paire de pièces de monnaie) régna brièvement à Rome sous le nom de Sibannacus. On ne sait rien de plus à son sujet, cependant, et il semble qu'il ait été rapidement remplacé par Valérien.

*Retour en haut de page

Valérien (253 ap. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Gallien (253 ap. J.-C. - 268 ap. J.-C.) et Salonin (260 ap. J.-C.)

Empereur Valérien

Contrairement à de nombreux empereurs qui ont régné pendant la crise du IIIe siècle, Valérien était de souche sénatoriale. Il a régné conjointement avec son fils Gallien jusqu'à sa capture par le souverain sassanide Shapur Ier, après quoi il a subi des traitements misérables et des tortures jusqu'à sa mort.

Alors que Valérien est vaincu et tué par Shapur, Gallien est tué plus tard par l'un de ses propres commandants.

Sous le règne de Gallien, il fait de son fils Saloninus un empereur junior, mais celui-ci ne reste pas longtemps à ce poste et est bientôt tué par l'empereur gaulois qui s'était soulevé contre Rome.

*Retour en haut de page

Claude II (268 ap. J.-C. - 270 ap. J.-C.) et Quintillus (270 ap. J.-C.)

Empereur Claude II

Claude II est surnommé "Gothicus" en raison des succès relatifs qu'il remporte dans la lutte contre les Goths qui envahissent l'Asie Mineure et les Balkans. Il est également populaire auprès du sénat et est d'origine barbare, ayant gravi les échelons de l'armée romaine avant de devenir empereur.

Au cours de son règne, il battit également les Alémaniques et remporta un certain nombre de victoires contre les Gaulois d'Occident qui s'étaient rebellés contre Rome. Il mourut cependant de la peste en 270 après J.-C., après quoi son fils Quintillus fut nommé empereur par le sénat.

Cependant, le gros de l'armée romaine qui avait combattu avec Claude s'y opposa, lui préférant un commandant de premier plan nommé Aurélien, ce qui, ajouté au manque relatif d'expérience de Quintillus, entraîna la mort de ce dernier aux mains de ses troupes.

*Retour en haut de page

Aurélien (270 ap. J.-C. - 273 ap. J.-C.)

Comme son prédécesseur et ancien commandant/empereur, Aurélien fut l'un des empereurs militaires les plus efficaces pendant la crise du IIIe siècle. Pour de nombreux historiens, il a joué un rôle essentiel dans le rétablissement (bien que temporaire) de l'Empire et dans la fin de la crise susmentionnée.

En effet, il a réussi à vaincre les menaces barbares successives, ainsi que les deux empires qui se sont détournés de Rome - l'Empire palmyrénien et l'Empire gaulois. Après avoir accompli cet exploit remarquable, il a été assassiné dans des circonstances peu claires, au grand choc et à la consternation de l'empire tout entier.

Cependant, il a réussi à ramener un niveau de stabilité sur lequel les empereurs successifs ont pu s'appuyer, les propulsant hors de la crise du troisième siècle.

*Retour en haut de page

Tacite (275 ap. J.-C. - 276 ap. J.-C.) et Florian (276 ap. J.-C.)

Empereur Tacite

Tacite aurait été choisi comme empereur par le Sénat, ce qui est très inhabituel pour l'époque, mais ce récit est fortement contesté par les historiens modernes, qui contestent également l'affirmation selon laquelle il y a eu un interrègne de six mois entre le règne d'Aurélien et celui de Tacite.

Néanmoins, Tacite est dépeint comme étant en bons termes avec le Sénat, leur rendant nombre de leurs anciennes prérogatives et pouvoirs (bien que ceux-ci n'aient pas duré longtemps). Comme presque tous ses prédécesseurs, Tacite a dû faire face à de nombreuses menaces barbares à travers les frontières. Au retour d'une campagne, il est tombé malade et est mort, après quoi son demi-frère Florianus a accédé au pouvoir.

L'empereur suivant, Probus, s'opposa bientôt à Florianus, qui marcha contre lui et épuisa très efficacement l'armée de son adversaire, ce qui conduisit au meurtre de Florianus par ses troupes mécontentes.

*Retour en haut de page

Probus (276 ap. J.-C. - 282 ap. J.-C.)

Après avoir obtenu la reconnaissance du sénat à la fin de sa rébellion, Probus a vaincu les Goths, les Alémaniques, les Francs, les Vandales et bien d'autres encore, dépassant parfois les frontières de l'empire pour vaincre de manière décisive différentes tribus.

Il réprime également trois usurpateurs différents et instaure une discipline stricte dans l'armée et l'administration de l'empire, reprenant en cela l'esprit d'Aurélien. Cette extraordinaire série de succès ne l'empêche cependant pas d'être assassiné, semble-t-il par les manœuvres de son préfet prétorien et successeur Carus.

*Retour en haut de page

Carus (282 ap. J.-C. - 283 ap. J.-C.), Carinus (283 ap. J.-C. - 285 ap. J.-C.) et Numérien (283 ap. J.-C. - 284)

Empereur Carus

Dans la lignée des empereurs précédents, Carus accède au pouvoir et se révèle un empereur efficace sur le plan militaire, même s'il ne vit que peu de temps. Il parvient à repousser les raids sarmates et germaniques, mais il est tué lors d'une campagne à l'est contre les Sassanides.

Ses fils Numérien et Carinus lui succèdent et, alors que ce dernier se fait rapidement connaître pour ses excès et ses débauches dans la capitale, le premier est assassiné dans son camp à l'est.

Après cela, Dioclétien, un commandant des gardes du corps, fut acclamé empereur et Carinus se rendit à contrecœur à l'est pour l'affronter. Il fut vaincu à la bataille de la rivière Margus et mourut peu de temps après, laissant Dioclétien seul aux commandes.

Voir également: Neptune : Dieu romain de la mer*Retour en haut de page

Dioclétien et la tétrarchie (284 ap. J.-C. - 324 ap. J.-C.)

Le souverain qui a mis fin à la crise tumultueuse du IIIe siècle n'est autre que Dioclétien, qui a gravi les échelons de l'armée après être né dans une famille de condition modeste de la province de Dalmatie.

Dioclétien a apporté une stabilité plus durable à l'empire en mettant en place la "tétrarchie" ("règle des quatre"), dans laquelle l'empire était divisé administrativement et militairement en quatre, avec un empereur différent régnant sur sa partie respective. Dans ce système, il y avait deux empereurs supérieurs, appelés Augusti, et deux juniors appelés Caesari.

Grâce à ce système, chaque empereur peut se concentrer plus attentivement sur sa région et ses frontières. Les invasions et les rébellions peuvent ainsi être réprimées beaucoup plus rapidement et les affaires de l'État gérées plus soigneusement à partir de chaque capitale respective - Nicomedia, Sirmium, Mediolanum et Augusta Treverorum.

Ce système a perduré, sous une forme ou une autre, jusqu'à ce que Constantin le Grand détrône les empereurs qui s'opposaient à lui et rétablisse son autorité exclusive.

Dioclétien (284 ap. J.-C. - 305 ap. J.-C.) et Maximien (286 ap. J.-C. - 305 ap. J.-C.)

Empereur Dioclétien

Après s'être établi comme empereur, Dioclétien mène d'abord une campagne contre les Sarmates et Carpi, au cours de laquelle il partage l'empire avec Maximien, qu'il élève au rang de co-empereur à l'ouest (tandis que Dioclétien contrôle l'est).

Outre ses campagnes et ses projets de construction, Dioclétien développe massivement la bureaucratie de l'État, procède à de vastes réformes fiscales et tarifaires et persécute à grande échelle les chrétiens dans tout l'empire, qu'il considère comme une influence pernicieuse.

Comme Dioclétien, Maximien passe une grande partie de son temps à faire campagne le long des frontières. Il doit également réprimer des rébellions en Gaule, mais ne parvient pas à réprimer une révolte de grande ampleur menée par Carausius, qui s'empare de la Grande-Bretagne et du nord-ouest de la Gaule en 286 après J.-C. Par la suite, il délègue l'affrontement de cette menace à son empereur cadet Constance.

Constance réussit à vaincre ce nouvel État sécessionniste, après quoi Maximien affronte les pirates et les invasions berbères dans le sud avant de se retirer en Italie en 305 après J.-C. (mais pas pour de bon). La même année, Dioclétien abdique également et s'installe sur la côte dalmate, se construisant un palais opulent pour y passer le reste de ses jours.

*Retour en haut de page

Constance Ier (305 ap. J.-C. - 306 ap. J.-C.) et Galère (305 ap. J.-C. - 311 ap. J.-C.)

Empereur Constance I

Constance et Galère sont les empereurs juniors de Maximien et de Dioclétien, respectivement, qui ont tous deux accédé à la plénitude de leurs fonctions. Augusti Galère semble vouloir assurer la stabilité de l'empire en nommant deux nouveaux empereurs juniors, Maximinus II et Severus II.

Son co-empereur Constantius ne vécut pas longtemps et mourut alors qu'il menait une campagne contre les Pictes dans le nord de la Grande-Bretagne. À sa mort, la tétrarchie, sa légitimité et sa pérennité furent ébranlées par l'arrivée de plusieurs prétendants. Sévère, Maxence et Constantin furent tous acclamés empereurs à cette époque, à la grande colère de Galère, qui venait d'être élu empereur par l'Est.s'attendait à ce que Sévère devienne empereur.

*Retour en haut de page

Sévère II (306 ap. J.-C. - 307 ap. J.-C.) et Maxence (306 ap. J.-C. - 312 ap. J.-C.)

Empereur Sévère II

Maxence était le fils de Maximien, qui avait été co-empereur avec Dioclétien et avait été persuadé de se retirer en 305 après J.-C. Manifestement mécontent de cette décision, il avait élevé son fils au rang d'empereur, contre la volonté de Galère qui avait promu Sévère à ce poste à sa place.

Galère ordonna à Sévère de marcher contre Maxence et son père à Rome, mais ce dernier fut trahi par ses propres soldats, capturé et exécuté. Maximien fut peu après élevé au rang de co-empereur avec son fils.

Galère se rendit ensuite en Italie pour tenter de forcer les empereurs père et fils à se battre, mais ceux-ci résistèrent. Constatant que ses efforts étaient vains, il se retira et convoqua son ancien collègue Dioclétien pour tenter de résoudre les problèmes qui se posaient alors à l'administration de l'empire.

Comme nous le verrons plus loin, ces tentatives échouèrent et Maximien tenta stupidement de renverser son fils, ce qui lui valut d'être assassiné en exil avec Constantin.

*Retour en haut de page

La fin de la tétrarchie (Domitien Alexandre)

Galère avait convoqué une réunion impériale en 208 après J.-C. afin de résoudre la question de la légitimité de l'empire. Lors de cette réunion, il fut décidé que Galère régnerait à l'est avec Maximin II comme empereur junior et que Licinius régnerait à l'ouest avec Constantin comme junior ; Maximien et Maxence furent tous deux déclarés illégitimes et usurpateurs.

L'Empire romain compte désormais sept empereurs nominaux et, à la mort de Galère en 311, toute structure formelle liée à la tétrarchie s'effondre et une guerre civile éclate entre les empereurs restants.de l'extérieur.

Auparavant, Maximien avait tenté de renverser son fils, mais il avait mal évalué le sentiment de ses soldats et s'était réfugié auprès de Constantin Ier, où il fut assassiné en 310 après J.-C. Peu de temps après, Maxence envoya une armée affronter Domitien Alexandre, qui s'était soulevé en tant qu'homme d'affaires. de facto Ce dernier est ensuite vaincu et tué.

Pour rétablir la stabilité, il a fallu la main ferme et décisive de Constantin le Grand pour dissoudre l'expérience ratée de la tétrarchie et s'imposer à nouveau comme seul souverain.

Constantin et les guerres civiles (les défaites de Maxime II (310 ap. J.-C. - 313 ap. J.-C.), Valère Valens (316 ap. J.-C. - 317 ap. J.-C.), Martinien (324 ap. J.-C.) et Licinius (308 ap. J.-C. - 324 ap. J.-C.))

À partir de 310, Constantin s'emploie à déjouer et à vaincre ses rivaux, s'alliant d'abord à Licinius et affrontant Maxence, qui est vaincu et tué à la bataille du pont Milvius en 312. Peu de temps après, Maximinus, qui s'était secrètement allié à Maxence, est vaincu par Licinius à la bataille de Tzirallum et meurt peu de temps après.

Constantin et Licinius se retrouvent donc à la tête de l'empire, Licinius à l'est et Constantin à l'ouest. Cette paix et cette situation ne durent pas longtemps et donnent lieu à plusieurs guerres civiles, dont la première remonte à 314 après J.-C. Constantin parvient à conclure une trêve après avoir vaincu Licinius lors de la bataille de Cibalae.

Une nouvelle guerre ne tarde pas à éclater, Licinius soutenant Valerius Valens en tant qu'empereur rival de Constantin, ce qui se solde également par un échec à la bataille de Mardia et par l'exécution de Valerius Valens.

La paix précaire qui s'ensuivit dura jusqu'à ce que les antagonismes conduisent à une véritable guerre en 323 après J.-C. Constantin, qui s'était alors fait le champion de la foi chrétienne, vainquit Licinius à la bataille de Chrysopolis, peu après laquelle il fut capturé et pendu. Avant sa défaite, Licinius avait tenté en vain de soutenir Martinien en tant qu'autre empereur opposé à Constantin. Il fut lui aussi exécuté par Constantin.

*Retour en haut de page

La dynastie des Constantins et des Néo-Flaviens (306 ap. J.-C. - 364 ap. J.-C.)

Après avoir mis fin à la tétrarchie et aux guerres civiles qui l'ont suivie, Constantin a établi sa propre dynastie, en concentrant d'abord le pouvoir sur lui seul, sans co-empereurs.

Il a également propulsé la religion chrétienne au centre du pouvoir dans tout l'empire, ce qui a eu de profondes répercussions sur l'histoire mondiale ultérieure. Si Julien l'Apostat s'est distingué parmi les successeurs de Constantin en reniant la religion chrétienne, tous les autres empereurs ont pour la plupart suivi les traces de Constantin dans ce domaine religieux.

Alors que la stabilité politique est rétablie sous Constantin, ses fils ne tardent pas à se lancer dans une guerre civile qui condamne probablement le succès de la dynastie. Les invasions se poursuivent et l'empire, divisé et en désaccord avec lui-même, a de plus en plus de mal à résister aux immenses pressions qui s'exercent sur lui.

Constantin le Grand (306 ap. J.-C. - 337 ap. J.-C.)

Devenu l'unique empereur à la suite de nombreuses actions militaires et d'un désarroi politique, Constantin a contribué à réformer l'administration de l'État et l'armée elle-même.

Il réforma cette dernière institution en développant de nouvelles unités mobiles capables de répondre plus rapidement aux invasions barbares. Sur le plan économique, il réforma également la monnaie et introduisit l'or massif. Solidus qui est restée en circulation pendant encore mille ans.

Comme nous l'avons déjà mentionné, il a également contribué à promouvoir la foi chrétienne en finançant la construction d'églises dans tout l'empire, en réglant les différends religieux et en accordant de nombreux privilèges et pouvoirs au clergé régional et local.

Il déplace également le palais impérial et l'appareil administratif à Byzance, qu'il rebaptise Constantinople (cet arrangement durera encore mille ans et restera la capitale du futur empire byzantin). Il meurt près de cette nouvelle capitale impériale et se fait baptiser avant sa mort, ce qui est célèbre.

*Retour en haut de page

Constantin II (337 ap. J.-C. - 340 ap. J.-C.), Constance I (337 ap. J.-C. - 350 ap. J.-C.) et Constance II (337 ap. J.-C. - 361 ap. J.-C.).

Empereur Constans I

Après la mort de Constantin, l'empire est partagé entre trois de ses fils - Constance, Constantin II et Constance II, qui fait ensuite exécuter une grande partie de la famille élargie (pour ne pas se mettre en travers de leur chemin). Constance reçoit l'Italie, l'Illyricum et l'Afrique, Constantin II la Gaule, la Britannie, la Maurétanie et l'Hispanie, et Constance II les provinces restantes de l'Est.

Alors que Constance reste préoccupé par les conflits à l'est - principalement avec le souverain sassanide Shapur II - Constance Ier et Constantin II commencent à s'opposer l'un à l'autre en Occident.

Cela conduit à l'invasion de l'Italie par Constantin II en 340 après J.-C., qui se solde par sa défaite et sa mort à la bataille d'Aquilée. Laissé à la tête de la moitié occidentale de l'empire, Constance continue à gouverner et repousse les invasions barbares le long de la frontière rhénane. Sa conduite le rend cependant impopulaire et, en 350 après J.-C., il est tué et renversé par Magnentius.

*Retour en haut de page

Magnentius (350 ap. J.-C. - 353 ap. J.-C.), Nepotianus (350 ap. J.-C.) et Vetranio (350 ap. J.-C.)

Empereur Magnence

À la mort de Constance Ier à l'ouest, plusieurs personnes se sont levées pour revendiquer leur place d'empereur. Népotianus et Vetranio n'ont cependant pas survécu à l'année, tandis que Magnentius a réussi à asseoir son règne sur la moitié occidentale de l'empire, Constance II continuant à régner sur l'est.

Constance, qui avait été occupé à faire avancer la politique de son père, Constantin le Grand, savait qu'il devrait un jour affronter l'usurpateur Magnence. En 353, la bataille décisive eut lieu à Mons Seleucus, où Magnence fut sévèrement battu, ce qui entraîna son suicide.

Constance a continué à régner après les brefs règnes de ces usurpateurs, mais il est mort lors de la rébellion de l'usurpateur suivant, Julien.

*Retour en haut de page

Julien "l'Apostat" (360 ap. J.-C. - 363 ap. J.-C.)

En 360 après J.-C., il est acclamé empereur par ses troupes en Gaule, ce qui incite Constance à l'affronter, mais il meurt avant d'en avoir l'occasion.

Julien devint ensuite le seul souverain et devint célèbre pour avoir tenté d'inverser la christianisation mise en œuvre par ses prédécesseurs. Il se lança également dans une vaste campagne contre l'empire sassanide qui fut d'abord couronnée de succès. Cependant, il fut mortellement blessé lors de la bataille de Samarra en 363 après J.-C. et mourut peu de temps après.

*Retour en haut de page

Jovien (363 AD - 364 AD)

Jovien avait fait partie de la garde impériale de Julien avant de devenir empereur. Son règne fut très court et ponctué par un traité de paix humiliant qu'il signa avec l'empire sassanide. Il prit également les premières mesures pour remettre le christianisme au premier plan, par le biais d'une série d'édits et de politiques.

Après avoir réprimé une émeute à Antioche, au cours de laquelle la bibliothèque d'Antioche a été incendiée, il est retrouvé mort dans sa tente sur le chemin de Constantinople. Après sa mort, une nouvelle dynastie est fondée par Valentinien le Grand.

*Retour en haut de page

Les dynasties de Valentinien (364 AD - 394 AD) et de Théodose (379 AD - 457 AD)

Après la mort de Jovien, lors d'une réunion des magistrats civils et militaires, Valentinien est finalement désigné comme le prochain empereur. Avec son frère Valens, il établit une dynastie qui régnera pendant près de cent ans, ainsi que la dynastie de Théodose, qui s'est en fait marié à la lignée de Valentinien.

Les deux dynasties ont maintenu une relative stabilité dans l'empire et ont supervisé sa division permanente en deux empires, l'empire occidental et l'empire oriental (plus tard byzantin). La dynastie théodosienne a survécu à la dynastie valentinienne et a régné principalement à l'est, tandis que cette dernière a régné principalement sur la moitié occidentale de l'empire.

Bien qu'elles aient représenté collectivement une période étonnamment stable de l'Empire romain dans l'Antiquité tardive, l'empire a continué à être en proie à des invasions récurrentes et à des problèmes endémiques. Après la disparition des deux dynasties, l'empire n'a pas tardé à s'effondrer à l'ouest.

Valentinien Ier (364 ap. J.-C. - 375 ap. J.-C.), Valens (364 ap. J.-C. - 378 ap. J.-C.) et Procope (365 ap. J.-C. - 366 ap. J.-C.)

Empereur Valentinien

Après avoir été nommé empereur, Valentinien se rendit compte de la précarité de sa situation et acclama son frère Valens comme co-empereur. Valens devait régner sur l'est, tandis que Valentinien se concentrait sur l'ouest, nommant son fils Gratien co-empereur avec lui (en 367 ap. J.-C.).

Décrit en termes peu élogieux, Valentinien est dépeint comme un homme humble et militariste, qui a passé la majeure partie de son règne à faire campagne contre différentes menaces germaniques. Il a également été contraint de faire face à la "Grande Conspiration", une rébellion survenue en Grande-Bretagne et coordonnée par un conglomérat de différentes tribus.

En 375 après J.-C., alors qu'il discute avec un envoyé des Quadi germaniques, Valentinien est victime d'une attaque cérébrale fatale, laissant la moitié occidentale de l'empire à son fils Gratien.

Le règne de Valens à l'est se caractérise de la même manière que celui de Valentinien, constamment impliqué dans des conflits et des escarmouches le long des frontières orientales. Il est dépeint comme un administrateur compétent, mais comme un militaire médiocre et indécis ; il n'est donc pas étonnant qu'il trouve la mort contre les Goths lors de la bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ.

Procopius s'était opposé à lui et avait mené une rébellion contre Valens en 365 après J.-C., se déclarant empereur, mais l'usurpateur fut tué en 366.

*Retour en haut de page

Gratien (375 ap. J.-C. - 383 ap. J.-C.), Théodose le Grand (379 ap. J.-C. - 395 ap. J.-C.), Magnus Maximus (383 ap. J.-C. - 388 ap. J.-C.), Valentinien II (388 ap. J.-C. - 392 ap. J.-C.) et Eugène (392 ap. J.-C. - 394 ap. J.-C.).

Empereur Gratien

Gratien avait accompagné son père Valentinien Ier dans nombre de ses campagnes militaires et était donc bien préparé à faire face à la menace barbare croissante au-delà des frontières du Rhin et du Danube lorsqu'il devint empereur. Cependant, pour l'aider dans cette entreprise, il nomma son frère Valentinien II empereur junior de Pannonie, pour surveiller le Danube en particulier.

Après la mort de Valens en Orient, Gratien promeut Théodose, qui a épousé sa sœur, au poste de co-empereur en Orient, ce qui s'avère être une sage décision. Théodose parvient à conserver le pouvoir pendant un certain temps en Orient, signant des traités de paix avec l'empire sassanide et repoussant un certain nombre d'invasions majeures.

Lorsque Gratien et son frère Valentinien II meurent à l'est, Théodose marche vers l'ouest pour affronter d'abord Magnus Maximus, puis Eugenius, qu'il bat et qui unit l'empire pour la dernière fois sous la direction d'un seul empereur.

Magnus Maximus a mené une révolte victorieuse en Grande-Bretagne en 383 après J.-C. et s'y est proclamé empereur. Lorsque Gratien l'a affronté en Gaule, il a été vaincu et tué peu après. L'usurpateur a ensuite été reconnu pendant un certain temps par Valentinien II et Théodose, avant d'être vaincu et tué par ce dernier en 388 après J.-C..

L'application stricte par Théodose de la doctrine chrétienne (et la lutte concomitante contre les pratiques païennes) dans l'ensemble de l'empire a suscité un mécontentement croissant, en particulier dans l'ouest, dont a profité Eugène, qui s'est soulevé avec l'aide du sénat de Rome pour devenir empereur d'Occident en 392 après Jésus-Christ.

Cependant, Théodose ne reconnaît pas son autorité et repart vers l'ouest pour vaincre l'usurpateur à la bataille de Frigidus en 394 après J.-C. Théodose devient ainsi le seul maître incontesté du monde romain, jusqu'à sa mort un an plus tard, en 395 après J.-C.

*Retour en haut de page

Arcadius (395 ap. J.-C. - 408 ap. J.-C.) et Honorius (395 ap. J.-C. - 423 ap. J.-C.)

Empereur Arcadius

Fils de Théodose, qui avait connu un succès relatif, Honorius et Arcadius sont des empereurs très médiocres, dominés par leurs ministres. L'empire subit également des incursions récurrentes sur son territoire, notamment de la part d'une bande de Wisigoths en maraude, sous la direction d'Alaric Ier.

Manipulé tout au long de son règne par les ministres et l'épouse de sa cour, ainsi que par le tuteur de son frère Stilicon, Arcadius meurt dans des circonstances incertaines en 408 après J.-C. Honorius, quant à lui, subit une plus grande ignominie : en 410 après J.-C., les Goths mettent à sac la ville de Rome, qui n'était pas tombée depuis 390 avant J.-C.

Honorius continue ensuite à régner en empereur inefficace loin de Rome, à Ravenne, alors qu'il lutte contre l'empereur usurpateur Constantin III. Il meurt en 423 après avoir survécu à Constantin, mais en laissant l'empire occidental dans le désarroi.

*Retour en haut de page

Constantin III (407 ap. J.-C. - 411 ap. J.-C.) et Priscus Attalus (409 ap. J.-C. - 410 ap. J.-C.)

L'empereur Constantin III

Constantin et Priscus Attalus sont tous deux des empereurs usurpateurs qui profitent du chaos du règne d'Honorius en Occident, à l'époque du sac de Rome en 410 après J.-C. Alors que Priscus - soutenu par le sénat et Alaric le Goth - ne reste pas longtemps empereur, Constantin parvient à conserver temporairement de larges portions de la Grande-Bretagne, de la Gaule et de l'Hispanie.

Il finit cependant par être vaincu par les armées d'Honorius et exécuté en 411 après J.-C.

*Retour en haut de page

Théodose II (408 ap. J.-C. - 450 ap. J.-C.), les Usurpateurs d'Occident (Constance III (421 ap. J.-C.) et Jean (423 ap. J.-C. - 425 ap. J.-C.)), et Valentinien III (425 ap. J.-C. - 455 ap. J.-C.).

Empereur Théodose II

Alors que Théodose II suit les traces de son père à la mort de celui-ci, les choses ne se passent pas aussi bien en Occident. Honorius avait fait de son général Constance son co-empereur en 421 après J.-C., mais ce dernier mourut la même année.

Après la mort d'Honorius, un usurpateur nommé Johannes est acclamé empereur avant que Théodose II ne puisse choisir un successeur. Il choisit finalement Valentinien III en 425 après J.-C., qui marche vers l'ouest et défait Johannes la même année.

Les règnes conjoints de Théodose II et de Valentinien III marquent le dernier moment de continuité politique dans l'empire avant que celui-ci ne commence à se désintégrer à l'ouest. Une grande partie de ce cataclysme s'est en fait produite sous le règne de Valentinien, l'empereur étant dépeint comme incompétent et indulgent, plus axé sur le plaisir que sur la surveillance de l'empire.

Sous son règne, une grande partie de la partie occidentale de l'empire échappe au contrôle des Romains, aux mains de divers envahisseurs. Il parvient à repousser l'invasion d'Attila le Hun, mais ne parvient pas à endiguer le flux d'invasions dans d'autres régions.

Théodose, pour sa part, a connu plus de succès et a réussi à repousser un certain nombre d'invasions, à mettre en place des réformes juridiques et à fortifier sa capitale, Constantinople. Il est mort d'un accident de cheval en 450 après J.-C., tandis que Valentinien a été assassiné en 455 après J.-C., avec une grande partie de l'empire dans le désarroi.

*Retour en haut de page

Marcien (450 ap. J.-C. - 457 ap. J.-C.)

Après la mort de Théodose II à l'est, le soldat et fonctionnaire Marcien est nommé empereur et acclamé en 450 après J.-C. Il renverse rapidement de nombreux traités que son prédécesseur avait conclus avec Attila et ses armées de Huns. Il les bat également dans leur propre pays en 452 après J.-C.

Après la mort d'Attila en 453, Marcien installe de nombreuses tribus germaniques sur les terres romaines dans l'espoir de renforcer les défenses de l'empire. Il s'emploie également à revitaliser l'économie de l'Orient et à réformer ses lois, ainsi qu'à intervenir dans d'importants débats religieux.

En 457, Marcien meurt (apparemment de gangrène), après avoir refusé de reconnaître tout empereur d'Occident depuis la mort de Valentinien III en 455.

*Retour en haut de page

Léon "Le Grand" (457 - 474) et les derniers empereurs d'Occident (455 - 476)

La rencontre entre le pape Léon Ier et Attila le Hun avec les images de saint Pierre et saint Paul dans le ciel portant des épées - fresque peinte en 1514 par Raffael

Après la mort de Marcien à l'est, Léo est soutenu par des membres de l'armée qui pensent qu'il se révélera être un souverain fantoche, facile à manipuler. Cependant, Léo se révèle habile à gouverner et stabilise la situation à l'est, tout en parvenant à sauver quelque chose du chaos dans lequel l'ouest est plongé.

Hélas, il n'y parviendra pas et l'Empire romain d'Occident tombera deux ans après sa mort, après avoir connu plusieurs empereurs qui n'ont pas réussi à stabiliser les frontières et à récupérer les vastes étendues de terre qui avaient échappé à l'emprise de l'empire sous le règne de Valentinien III.

Nombre d'entre eux ont été contrôlés et manipulés par les puissants magister militrum Au cours de cette période fatidique, les empereurs d'Occident avaient perdu le contrôle de toutes les régions, à l'exception de l'Italie, qui allait bientôt tomber, elle aussi, aux mains des envahisseurs germaniques.

*Retour en haut de page

Petronius Maximus (455 ap. J.-C.)

Pétrone avait été à l'origine du meurtre de Valentinien III et de son éminent commandant militaire Aëtius. Il s'était ensuite emparé du trône en soudoyant les sénateurs et les fonctionnaires du palais. Il avait épousé la veuve de son prédécesseur et refusé les fiançailles de leur fille avec un prince vandale.

Le prince vandale, furieux, envoie alors une armée assiéger Rome. Maximus s'enfuit, tué au passage. La ville est mise à sac pendant les deux semaines qui suivent, les Vandales détruisant un nombre considérable d'infrastructures.

*Retour en haut de page

Avitus (455 ap. J.-C. - 465 ap. J.-C.)

Après la mort ignominieuse de Pétrone Maxime, son général en chef Avitus est proclamé empereur par les Wisigoths, qui avaient aidé ou combattu Rome par intermittence. Son règne ne parvient pas à être légitimé par l'Orient, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur.

En outre, bien qu'il ait remporté quelques victoires contre les Vandales en Italie du Sud, il n'a pas réussi à obtenir une réelle faveur au sein du sénat. Ses relations ambiguës avec les Wisigoths sont mises en cause, car il leur a permis de s'emparer de certaines parties de l'Hispanie ostensiblement pour Rome, mais en réalité pour leurs propres intérêts. Il a été déposé par une faction rebelle de sénateurs en 465 après J.-C.

*Retour en haut de page

Majorien (457 ap. J.-C. - 461 ap. J.-C.)

Majorien est proclamé empereur par ses troupes après avoir réussi à repousser une armée alémanique en Italie du Nord. Il est accepté par son homologue de l'Est Léon Ier, ce qui lui confère une légitimité que n'avaient pas ses deux prédécesseurs.

Il est également le dernier empereur d'Occident à avoir tenté de remédier à cette chute précipitée, en reprenant les territoires récemment perdus et en réformant l'administration impériale. Il a d'abord réussi dans cet effort, ayant vaincu les Vandales, les Wisigoths et les Burgondes et repris de larges portions de la Gaule et de l'Hispanie.

Cependant, il fut finalement trahi par le commandant Ricimer, qui était une force très influente et pernicieuse dans les derniers jours de l'Empire romain d'Occident. En 461 après J.-C., Ricimer le captura, le déposa et le décapita.

*Retour en haut de page

Libius Severus (461 ap. J.-C. - 465 ap. J.-C.)

Libius est soutenu par l'infâme Ricimer, qui a assassiné son prédécesseur. On pense que Ricimer détient une grande partie du pouvoir pendant son règne, qui est lui-même marqué par des calamités et des régressions. Tous les territoires reconquis par Majorien sont perdus, et les Vandales et les Alains font des incursions en Italie, qui est la seule région encore nominalement sous contrôle romain.

En 465 après J.-C., il meurt dans des circonstances obscures.

*Retour en haut de page

Anthemius (467 ap. J.-C. - 472 ap. J.-C.) et Olybrius (472 ap. J.-C.)

Anthemius

Alors que les Vandales ravagent les côtes de la Méditerranée, Léon Ier, empereur de l'Empire romain d'Orient, nomme Anthemius au trône d'Occident. Le nouvel empereur est un parent éloigné de Julien "l'Apostat" et est déterminé à briser la mainmise du général germanique Ricimer sur la moitié occidentale de l'empire.

Il travaille également avec son homologue Léon pour tenter d'inverser les pertes territoriales subies en Occident. Ils échouent tous deux dans cette entreprise, d'abord en Afrique du Nord, puis en Gaule. Les antagonismes entre Anthemius et Ricimer atteignent leur paroxysme en 472 après J.-C., ce qui conduit à la déposition et à la décapitation d'Anthemius.

Ricimer place ensuite Olybrius sur le trône, peu avant la mort de ce dernier. Olybrius ne règne pas longtemps et est très probablement contrôlé par le cousin de Ricimer, Gundobad, tout comme les prédécesseurs d'Olybrius avaient été contrôlés par Ricimer. Le nouvel empereur fantoche meurt à la fin de l'année 472 après J.-C., apparemment d'une hydropisie.

*Retour en haut de page

Glycérius (473 ap. J.-C. - 474 ap. J.-C.) et Julius Nepos (474 ap. J.-C. - 475 ap. J.-C.)

Glycérius

Après la mort d'Olybrius, Glycère est soutenu par le général germanique Gundobad. Alors que ses armées parviennent à repousser une invasion de barbares en Italie du Nord, il se heurte à l'opposition de Léon Ier à l'Est, qui envoie Julius Nepos avec une armée pour le déposer en 474 après Jésus-Christ.

Abandonné par Gundobad, il abdique en 474 après J.-C., permettant à Népos de monter sur le trône. Le règne de Népos à Ravenne (la capitale de l'empire à l'ouest) est cependant de courte durée, car il se heurte à l'opposition des derniers magister militum Oreste, qui contraint Népos à l'exil en 475 après J.-C.

*Retour en haut de page

Romulus Augustus (475 après J.-C. - 476 après J.-C.)

Oreste place son jeune fils Romulus Augustus sur le trône de l'Empire romain et gouverne effectivement à sa place, mais il est bientôt vaincu par le général barbare Odoacer, qui dépose Romulus Augustus sans lui nommer de successeur, ce qui met fin à l'Empire romain d'Occident (bien que Julius Nepos soit encore reconnu par l'Empire d'Orient jusqu'à sa mort en exil en 480).AD).

Alors que l'écriture était sur le mur depuis un certain temps à l'ouest, la dernière série d'empereurs a été particulièrement gênée par les plans néfastes de leur magister militums notamment Ricimer.

Bien que l'empire ait survécu pendant des siècles à l'est, devenant l'empire byzantin, la chute de l'empire romain à l'ouest était complète et ses empereurs n'existaient plus.

*Retour en haut de page