目次

ガーナの人なら、棺は飛行機、ポルシェ、コカ・コーラのボトル、動物、あるいは巨大なタバコの箱の形をしているかもしれない。

しかし、棺の形やデザイン以外にも、文化によって死をめぐる儀式にはさまざまな違いがある。 たとえば、ヒンドゥー教では、家族に囲まれて自宅で死ぬことが望ましいとされる。 魂は自分のカルマに従って生き続けると信じられ、魂を解放するために遺体は通常24時間以内に速やかに火葬される。

ヒンズー教の伝統から、死と悲しみをめぐる儀式が宗教の中にあることは明らかだ。 日本文化も同様である。 実際、日本人には神話と宗教の豊かな伝統があり、多くの魅力的な神々や女神がいる。 その中には、死神と呼ばれる古代の神々がいる。

日本の死神

死神は、日本神話の中では比較的新しい現象である。 死神の物語は、18世紀か19世紀に始まったもので、2〜3世紀しか経っていない。

死神は日本の死神なんだ。

死神の名前の由来

この神話は非常に新しいもので、死神という言葉さえ最近まで存在しなかった。 これは2つの日本語の合成語である、 シー そして 神 . シー は「死」を意味し、一方 神 は神や精霊を意味する。

しかし、日本の古典神話には似たような名前がいくつかあることから、「死神」という名前はもともとこうした古典文学の名前に由来しているのかもしれない。

名前の元になっていると思われる2つの物語は、死と自殺にまつわるもので、次のように呼ばれている。 新中二病草紙 そして 新中羽は小織の作法 .

日本神話における死神

西洋世界では死神といえば、通常は骨だけで構成され、しばしば暗いフード付きのローブに覆われ、人間の魂を「刈り取る」ための大鎌を持った孤独な人物として知られている。 しかし、死神は少し違う。 彼らの想定される機能は、その外見と同様に、西洋の死神の概念から完全には翻訳できない。

つまり、日本神話では死神は妖怪、助っ人、闇の生き物として描かれてきた。

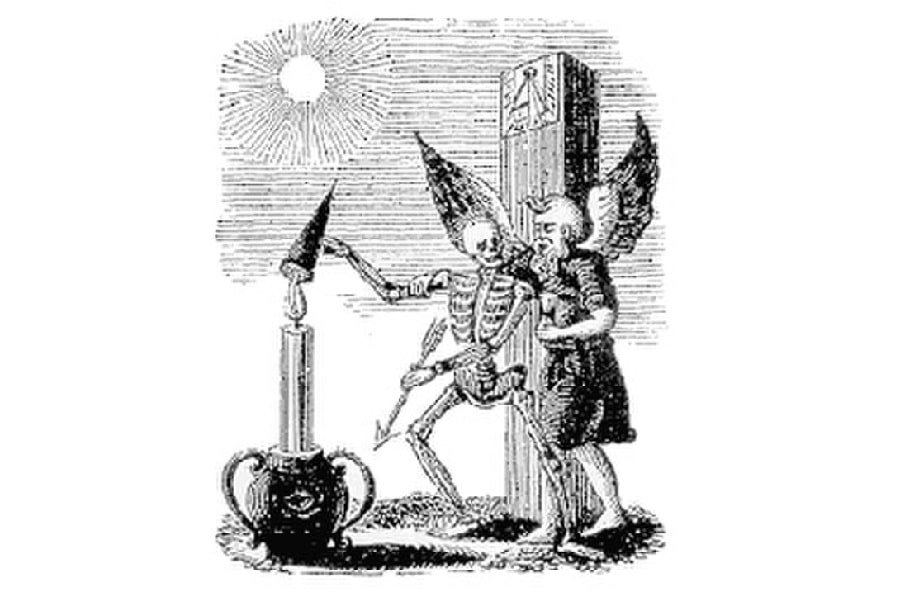

関連項目: 心理学の歴史 大鎌を担ぐ死神 - ラ・フォンテーヌの寓話 "死と嘆き "の挿絵

大鎌を担ぐ死神 - ラ・フォンテーヌの寓話 "死と嘆き "の挿絵 死神のアクセシビリティ

日本の死神たちは、怪物とはいえ、もう少し親しみやすいように思える。 彼らは西洋風の野暮ったいファッションをやめ、もう少し多様なファッションを選んだ。 つまり、死神たちはみな、その体に、あるいはその残骸に、さまざまな服を着せることができるのだ。

死神の行動も普通の死神とは違う。 彼らはただ魂を冥界に拉致するのではなく、むしろ人々を招き入れ、死神がもう1日生きられるようにするのだ。 人間の魂を糧にする日本の死神たちは、なんて優しい人たちなのだろう。

日本の死神の始まり

現代の日本の死神の物語は、このように西洋の物語に影響を受けている。 しかし、死神はひとつの文化の歴史や神話に基づいているだけではない。 物語がまとまったのは18世紀から19世紀にかけての江戸時代であり、この時代に日本の死に対する認識は大きく変わった。

神道、仏教、道教の物語に根ざした豊かな歴史が、死神が日の目を見る前にあった。 これらの宗教は、死神が現在のような神話に成長するための舞台を作ったのだ。

イザナミとイザナギ:最初の死神の物語

日本の闇と破壊の神、イザナギが冥界に旅立つところから物語は始まる。

イザナギの妻は死神として知られるようになり、イザナミと名付けられた。 イザナギによれば、彼女は死後不当に連れ去られ、地上に戻ってくるよう要求した。 しかし、イザナミはすでに冥界にある果物を食べていたため、イザナギは手遅れだった。 ギリシャ神話に詳しい人なら、女神ペルセポネの話に似ていると思うかもしれない。

西川祐信の『イザナギ神とイザナミ神

西川祐信の『イザナギ神とイザナミ神 冥界で共に

それでもイザナギは、妻を冥界に残していくことを拒んだ。 ヨミ そこでイザナギは、イザナミを冥界から救い出そうと画策した。 ヨミ しかし、イザナミは冥界に留まることを義務づけられたというだけでなく、冥界が好きで、そこに留まりたかったのだ。

案の定、イザナギは冥界で余生を過ごすのがあまり好きではなかった。 イザナミが眠っている間に、イザナギは持ってきた櫛に火をつけ、松明のように使った。 以前は冥界の暗闇でよく見えなかったが、松明のおかげでよく見えるようになった。

イザナミは、自分が恋した女性のおぞましい姿を見た。 彼女は腐敗し、無数のウジとゴキブリが体中を駆け巡っていた。

逃亡 ヨミ

イザナギは怖くなり、半死半生の遺体から逃げ出した。 イザナギが走りながら少し大きな声を出したので、妻は眠りから覚めた。 妻はイザナギを追いかけ、イザナギが死体から離れないように要求した。 ヨミ しかし、怯えた神は別の計画を立てていた。 ヨミ と岩を前に押し出す。

イザナミは、この物語ではもちろん死の女神である。 イザナギは、夫が自分と別れるなら、罪のない住民を1000人殺すと約束した。 イザナギは、さらに1500人に命を与えると答えた。

イザナミから死神へ

イザナミは最初の死神と見ることができる。 元来の日本の死神であるイザナミと、やがて死神として知られるようになった悪霊との最も重要なつながりは、後者が多くの人を殺すと約束したことである。 かなり不吉であることは確かだが、物語には欠かせない。

死への飢えは、死神が「生きている」ために20時間ごとに死体を食べなければならないという事実からも明らかだ。 実際、扇動された人々の魂は、死神がもう1日生きることを可能にしている。

結局のところ、霊魂であり、ほとんどの時間を現実世界の外で死後の世界と戯れて過ごすのであれば、それは「生きている」とは言えない。

死神の死霊は、単に喉をかき切るだけで人を殺すのではなく、すでに人生において悪い道を歩んでいる人の体に入り込むのだ。 そして、死神は丁寧に「自殺するように」と頼む。 以前、殺人事件があった場所に人々を誘導することによって、そうするのだ。

その意味で、死神はむしろ人に「憑依」し、自殺したくなるような存在なのである。 日本の死神」と呼ぶのが少しおかしいのもそのためである。 死神はむしろ霊であり、死霊であり、日本の悪霊なのである。

スサノオノミコトが悪霊を倒す

スサノオノミコトが悪霊を倒す 死神の実践

日本の死霊のことであり、西洋文化の平均的な死神とはまったく異なる、複数の死霊のことであることは、もはや明らかである。 死神がどのようにして誕生したのかという歴史も、もう比較的明らかになっているはずである。 しかし、死神は実際にはどのように機能しているのか。 死神はどのように人間の生活に干渉しているのか。 もっと重要なことは、死神はどのようにしてそれを知っているのか、ということである。誰かが人間界を去る準備ができているのだろうか?

死神のキャンドル

日本の言い伝えによれば、すべての命はロウソクの炎で測られ、炎が燃え尽きればその人は死ぬ。 そのため、死霊は誰が生き、誰が死ぬかをコントロールすることはできず、ただ人々に知らせるだけなのだ。

死神はむしろ、炎が燃え尽きた者を死に導く使者であった。 しかし、炎がまだ燃えていれば、精霊たちはさまざまな生き方を示してくれる。 これもまた、自らの死を覚悟した男の俗説に反映されている。

日本民話の物語

このことは、日本の昔話を例に挙げるのが一番わかりやすいだろう。 その昔話では、人生に嫌気がさした男が自殺をしようとするが、その前に死神が訪ねてきて、まだその時は来ていないと告げる。 死神は彼に死霊のサポートを申し出たのだ。

その男は、どんな病気でも治せる医者のふりをすればいいと言われた。 彼を訪ねた死神は、ある魔法の言葉を教えた。 この言葉さえあれば、どんな死霊でも冥界に送り返すことができる。

死神が患者を見舞うと、彼は魔法の言葉を唱え、その人がその日一日を生きられるようにした。

患者の死に際の医師

患者の死に際の医師 死神の立場が重要な理由

しかし、この魔法の言葉は、死神が病床の足元に姿を見せなければ発することができない。 もし男が死神の頭を見れば、それが人間に死を招き、冥界に入るようにとのサインであることは明らかだろう。

ある日、優秀な医者がある家に呼ばれて治療を依頼された。 約束の時間に到着すると、死神が患者のベッドの頭の上に座っていた。 確かに死は確実であった。 家族は嘆願し、懇願し、延命のために多額の金を差し出した。

西洋文化から日本文化に至るまで、お金はとても魅力的である。 また、この場合、医師は欲に溺れてしまった。 彼は危険を冒して死神を振り払い、人の命を延ばした。 依頼人を死から救う一方で、彼は死神を大いに怒らせた。

死神を怒らせる

その医師は、禁止されているにもかかわらず魔法の言葉を口にし、ルールを破ってしまったため、死神をひどく怒らせた。 自宅に着くやいなや、超自然的な存在たちが家に入り込み、彼の不従順を批判した。 しかし、死神は口調を変え、飲みに行って稼いだ金を祝おうと提案した。

もちろん、死神のようなグロテスクな生き物は、そう簡単に許したり忘れたりしない。 博士はそのトリックに引っかかり、死神は博士をロウソクでいっぱいの建物に連れて行った。 博士は自分のロウソクを見せられたが、そのロウソクは先ほどの貪欲さのせいで燃え尽きかけていた。

燃え尽きかけたロウソクが死を意味することを医師はよく知っていた。 しかし、死神はロウソクの芯と炎を別のロウソクの芯に移し替えることで、ロウソクと炎を復活させるという提案をした。 この試みは失敗し、男はロウソクを移動中に落としてしまった。 当然、優秀な医師はこの事故で死亡した。

ロウソクを持った死霊

ロウソクを持った死霊 ポップカルチャーにおける死神

死神は、伝統的な日本の民間伝承だけでなく、広く日本文化にも関係している。 具体的には、日本のサムライや死後の世界全般を扱った多くのマンガシリーズに登場している。

デスノート

日本文化における死神の関連性を示す最も適切な漫画番組は、『デスノート』における死神の登場かもしれない。 デスノート』は、神話に描かれているのとほぼ同じ方法で死神を使う漫画シリーズである。

デスノート』シリーズでは、死神は天界にいる霊ではなく、死後の世界を司る霊の一種である。 しかし、死神の影響に関係なく人は死ぬ。 しかし、神話にもあるように、死神は人間の命を意図したよりも早く終わらせることができる。

デスノート』には13人ほどの死神が登場するが、もっと多くの死神が存在するのは確かだ。 彼らが人を死なせている限り、彼ら自身の魂や霊魂は存在し続ける。

日本文化の優しき死神たち

デスノート』に出てくる死神以外でも、死神は他の漫画番組でたくさん登場する。 死神のさまざまな姿を描写するのは楽しいし面白いのだが、ほとんど同じである。 つまり、死神の機能は常に死後の世界への招待にまつわる何かである。

死神を構成する複数の霊の背後にある意味を考えるのは興味深い。 少なくとも、死神は死をより身近なものにする何かを象徴しているからだ。 死と逝去における私たちの役割とは何なのか? 死ぬより生きる方が常に良いのか? これらは死神の物語が提起する疑問のほんの一部に過ぎない。

関連項目: カラカラ