Sommario

La tattica

Le informazioni sulle tattiche possono essere ricavate dai resoconti delle battaglie, ma gli stessi manuali militari di cui si conosce l'esistenza e che sono stati ampiamente utilizzati dai comandanti non sono sopravvissuti. Forse la perdita più grande è il libro di Sesto Giulio Frontino, ma parti del suo lavoro sono state incorporate nei documenti dello storico Vegezio.

L'importanza della scelta del terreno è sottolineata: c'è un vantaggio di altezza rispetto al nemico e se si contrappone la fanteria alla cavalleria, più il terreno è accidentato meglio è. Il sole dovrebbe essere alle spalle per abbagliare il nemico. Se c'è un forte vento dovrebbe soffiare lontano da voi, dando vantaggio ai vostri missili e accecando il nemico con la polvere.

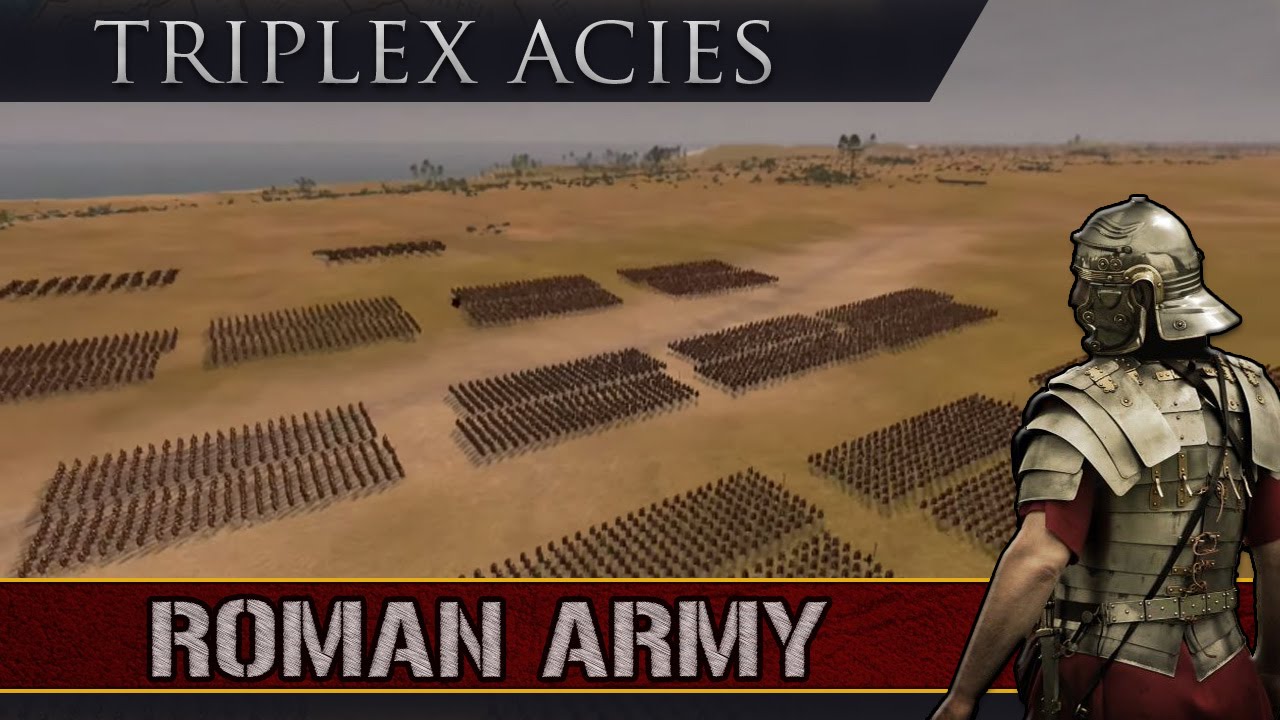

Nella linea di combattimento, ogni uomo dovrebbe avere un metro di spazio, mentre la distanza tra i ranghi è indicata in sei piedi. Così 10.000 uomini possono essere disposti in un rettangolo di circa 1.500 metri per dodici metri, e si consigliava di non estendere la linea oltre.

La normale disposizione prevedeva che la fanteria fosse al centro e la cavalleria alle ali. La funzione di quest'ultima era quella di impedire che il centro venisse aggirato e, una volta che la battaglia volgeva al termine e il nemico iniziava a ritirarsi, la cavalleria si spostava in avanti e lo tagliava.che se la cavalleria era debole, doveva essere rafforzata con soldati a piedi leggermente armati.

Vegezio sottolinea anche la necessità di disporre di adeguate riserve, che potrebbero impedire al nemico di tentare di avvolgere le proprie forze, oppure potrebbero respingere la cavalleria nemica che attacca le retrovie della fanteria. In alternativa, potrebbero spostarsi ai lati ed eseguire una manovra avvolgente contro l'avversario. La posizione che il comandante doveva assumere era normalmente sull'ala destra.

La tartaruga

La testuggine era una formazione essenzialmente difensiva con la quale i legionari tenevano gli scudi in alto, tranne che nelle prime file, creando così una sorta di corazza a guscio che li proteggeva dai missili provenienti dal davanti o dall'alto.

Il cuneo

Il cuneo era comunemente usato dai legionari che attaccavano, - i legionari si formavano a triangolo, con la "punta" anteriore costituita da un uomo e rivolta verso il nemico, - questo permetteva di spingere piccoli gruppi verso il nemico e, quando queste formazioni si espandevano, le truppe nemiche venivano spinte in posizioni ristrette, rendendo difficili i combattimenti corpo a corpo. È qui che nasce il gladio legionario corto.utile, tenuta bassa e usata come arma da lancio, mentre le spade celtiche e germaniche più lunghe divennero impossibili da impugnare.

La sega

La sega era una tattica opposta al cuneo: si trattava di un'unità distaccata, immediatamente dietro la linea dei caratteri, in grado di muoversi velocemente di lato lungo la linea per bloccare eventuali buchi che potessero sembrare sviluppare una spinta laddove ci fosse un segno di debolezza. Nel caso di due eserciti romani che si combattono in una guerra civile, si potrebbe dire che la "sega" era inevitabilmente la risposta al "cuneo".dall'altra parte.

Formazione di schermaglia

La formazione di schermaglia era uno schieramento ampiamente distanziato di truppe, in contrapposizione ai ranghi da battaglia più serrati tipici delle tattiche legionarie. Consentiva una maggiore mobilità e avrebbe trovato molti usi nei manuali tattici dei generali romani.

Respingere la cavalleria

L'ordine di respingere la cavalleria prevedeva la seguente formazione: il primo rango formava un muro solido con gli scudi, da cui sporgeva solo la pila, formando una linea feroce di punte di lancia scintillanti davanti al muro di scudi. Un cavallo, per quanto ben addestrato, difficilmente sarebbe riuscito a sfondare una simile barriera. Il secondo rango della fanteria avrebbe poi usato le sue lance per scacciare qualsiasiQuesta formazione si sarebbe senza dubbio dimostrata molto efficace, soprattutto contro la cavalleria nemica poco disciplinata.

La sfera

La sfera è una posizione difensiva a forma di cerchio assunta da un'unità in condizioni disperate, che consente una difesa ragionevolmente efficace anche se parti di un esercito sono state divise in battaglia e avrebbe richiesto un livello di disciplina molto alto da parte dei singoli soldati.

Ecco sette istruzioni specifiche di Vegezio sulla disposizione prima della battaglia:

- Su un terreno pianeggiante la forza si dispone con un centro, due ali e riserve nelle retrovie. Le ali e le riserve devono essere abbastanza forti da impedire qualsiasi manovra di avvolgimento o di aggiramento.

- Una linea di battaglia obliqua con l'ala sinistra trattenuta in posizione difensiva mentre la destra avanza per girare il fianco sinistro dell'avversario. L'opposizione a questa mossa consiste nel rafforzare l'ala sinistra con la cavalleria e le riserve, ma se entrambe le parti hanno successo il fronte di battaglia tenderebbe a muoversi in senso antiorario, il cui effetto varierebbe a seconda della natura del terreno. Con questo in menteè bene cercare di stabilizzare l'ala sinistra con la protezione di un terreno accidentato o impenetrabile, mentre l'ala destra dovrebbe avere libertà di movimento.

- La stessa cosa del n. 2, tranne che per il fatto che l'ala sinistra è ora più forte e tenta un movimento di rotazione, da provare solo quando si sa che l'ala destra del nemico è debole.

- In questo caso le due ali vengono fatte avanzare insieme, lasciando il centro indietro. Questo può cogliere il nemico di sorpresa e lasciare il suo centro esposto e demoralizzato. Se, invece, le ali vengono tenute, potrebbe essere una manovra molto pericolosa, poiché il vostro esercito è ora diviso in tre formazioni separate e un nemico abile potrebbe sfruttare questo vantaggio.

- La stessa tattica della n. 4, ma il centro è schermato da fanteria leggera o arcieri che possono distrarre il centro nemico mentre le ali si impegnano.

- Si tratta di una variante della n. 2, in cui il centro e l'ala sinistra vengono tenuti indietro mentre l'ala destra tenta un movimento di rotazione. Se ha successo, l'ala sinistra, rinforzata con le riserve, può avanzare e saltare per completare il movimento avvolgente che dovrebbe comprimere il centro.

- Si tratta dell'uso di un terreno adatto su entrambi i fianchi per proteggerlo, come suggerito nel n. 2.

Tutte queste tattiche hanno lo stesso scopo, quello di spezzare la linea di battaglia nemica. Se si riesce a girare un fianco, il centro forte deve combattere su due fronti o è costretto a combattere in uno spazio ristretto. Una volta ottenuto un vantaggio del genere, è molto difficile correggere la situazione.

Anche nell'esercito romano, altamente addestrato, sarebbe stato difficile cambiare tattica nel corso della battaglia e le uniche unità che possono essere schierate con successo sono quelle di riserva o la parte dello schieramento non ancora impegnata. La decisione più importante che un generale doveva prendere riguardava quindi la disposizione delle truppe.

Se si riusciva a individuare un punto debole nello schieramento nemico, lo si sfruttava utilizzando una forza più grande per contrastarlo. Allo stesso modo, era necessario camuffare la propria linea di battaglia - anche le truppe venivano camuffate per ingannare il nemico. Spesso le dimensioni stesse dell'esercito venivano abilmente nascoste, con truppe che si ammassavano per farle sembrare piccole, o che si sparpagliavano per farle sembrare grandi.

Ci sono stati anche molti esempi di tattiche di sorpresa realizzate distaccando una piccola unità che emergeva improvvisamente da un luogo nascosto con molta polvere e rumore per far credere al nemico che fossero arrivati i rinforzi.

Vegezio (Frontino) è pieno degli stratagemmi più strani per ingannare il nemico o demoralizzare le sue truppe.Una volta che il nemico cedeva, tuttavia, non doveva essere circondato, ma doveva essere lasciata aperta una facile via di fuga. Le ragioni di questa scelta erano che i soldati intrappolati avrebbero combattuto fino alla morte, ma se avessero potuto scappare, lo avrebbero fatto, ed erano esposti alla cavalleria in attesa sui fianchi.

Questa importante sezione di Vegezio si chiude con le tattiche da utilizzare in caso di ritirata di fronte al nemico. Questa difficilissima operazione richiede grande abilità e giudizio: bisogna ingannare sia i propri uomini che quelli del nemico.

Si suggerisce di informare le truppe che la loro ritirata serve ad attirare il nemico in una trappola e che il movimento può essere schermato dal nemico con l'uso della cavalleria sul fronte. Poi le unità vengono allontanate in modo regolare, ma queste tattiche possono essere impiegate solo se le truppe non sono ancora state impegnate. Durante la ritirata le unità vengono staccate e lasciate indietro per tendere un'imboscata al nemico, se c'è la possibilità di essere attaccati.è un'avanzata frettolosa o incauta, e in questo modo si possono spesso ribaltare le carte in tavola.

Su un fronte più ampio, i Romani utilizzarono la tattica della vastatio, che consisteva nella distruzione sistematica del territorio nemico: i raccolti venivano distrutti o portati via per essere utilizzati dai Romani, gli animali venivano portati via o semplicemente macellati, le persone venivano massacrate o ridotte in schiavitù.

Le terre del nemico venivano decimate, negando al suo esercito qualsiasi forma di sostegno. A volte queste tattiche venivano utilizzate anche per condurre incursioni punitive contro le tribù barbare che avevano compiuto razzie oltre il confine. Le ragioni di queste tattiche erano semplici: nel caso delle incursioni punitive diffondevano il terrore tra le tribù vicine e fungevano da deterrente. Nel caso di una guerra totale o di una repressione delleI ribelli nei territori occupati, con queste tattiche dure, negavano a qualsiasi forza nemica il sostegno necessario per sostenere una lotta prolungata.

Tattiche bizantine

Al tempo della cosiddetta epoca bizantina (l'impero romano d'Oriente sopravvissuto) il vero potere sul campo di battaglia era già passato da tempo nelle mani della cavalleria. Se c'era una fanteria, questa era composta da arcieri, i cui archi avevano una gittata maggiore rispetto a quelli più piccoli dei cavalieri.

Furono pubblicati manuali, il più famoso dei quali dal generale e poi imperatore Maurizio (lo strategicon), dall'imperatore Leone VI (la tactica) e da Niceforo Focas (la tactica aggiornata).

Come nella vecchia legione romana, la fanteria combatteva ancora al centro, con la cavalleria alle ali, ma spesso le linee della fanteria si trovavano più indietro rispetto alle ali della cavalleria, creando un centro "rifiutato". Qualsiasi nemico che avesse cercato di attaccare la fanteria avrebbe dovuto passare tra le due ali della cavalleria.

Nei terreni collinari o nelle valli strette, dove la cavalleria non poteva essere utilizzata, la fanteria stessa aveva gli arcieri più leggeri alle ali, mentre i combattenti più pesanti (scutati) erano posti al centro. Le ali erano posizionate leggermente in avanti, creando una sorta di linea a mezzaluna.

In caso di attacco al centro della fanteria, le ali di arcieri avrebbero inviato una tempesta di frecce sull'attaccante, mentre nel caso in cui le ali di fanteria fossero state attaccate, avrebbero potuto ritirarsi dietro gli scutati più pesanti.

Spesso, però, la fanteria non partecipava affatto al conflitto e i comandanti si affidavano interamente alla cavalleria per avere la meglio. È nelle tattiche descritte in queste occasioni che emerge la raffinatezza della guerra bizantina.

Anche se in numero maggiore o minore, e con o senza fanteria, è probabile che l'esercito bizantino combattesse in uno schieramento simile.

La forza principale sarebbe la Linea di Combattimento (circa 1500 uomini) e la Linea di Supporto (circa 1300 uomini).

La linea di supporto può avere degli spazi vuoti per consentire alla linea di combattimento di passare attraverso di essa, se necessario.

I Wings (2 x 400 uomini), detti anche "liers-in-wait", cercavano di arrivare alle spalle o sul fianco del nemico con un movimento a tappeto intorno alle forze, lontano dalla vista.

I fianchi (2 x 200 uomini) ai lati della linea principale di combattimento avevano lo scopo di impedire alle ali o ai fianchi del nemico di girare intorno alle proprie forze. Spesso il fianco destro veniva usato anche per attaccare il lato del corpo principale dell'avversario. Colpendo da destra si andava a colpire la sinistra dell'avversario, che era più difficile da difendere poiché la maggior parte dei guerrieri portava le armi con il braccio destro.

In fondo alla forza, una Terza Linea o Riserva (circa 500 uomini) sarebbe stata disposta ai lati, pronta a difendere i fianchi, a sostenere le forze della Linea di Combattimento respinte dalla Linea di Supporto o a intervenire in qualsiasi assalto laterale al nemico.

Rimane la scorta del generale, che molto probabilmente si troverà in coda alla forza e sarà composta da circa 100 uomini.

Tattiche bizantine specifiche

L'arte bellica bizantina era molto sviluppata e alla fine conteneva anche tattiche appositamente sviluppate per avversari specifici.

Il manuale di Leone VI, la famosa tactica, fornisce istruzioni precise per affrontare i vari nemici.

Guarda anche: Settimio Severo: il primo imperatore africano di RomaI Franchi e i Longobardi erano definiti come cavalleria pesante cavalleresca che, con una carica diretta, poteva devastare l'avversario, per cui si consigliava di evitare una battaglia campale contro di loro. Tuttavia, combattevano senza disciplina e con un ordine di battaglia quasi nullo, e in genere pochi, se non nessuno, dei loro cavalieri eseguivano ricognizioni davanti all'esercito. Inoltre, non riuscivano a fortificare i loro accampamenti.di notte.

Il generale bizantino avrebbe quindi combattuto al meglio un simile avversario con una serie di imboscate e attacchi notturni. Se si fosse arrivati alla battaglia, avrebbe finto di fuggire, attirando i cavalieri per caricare il suo esercito in ritirata - solo per incappare in un'imboscata.

I Magiari e i Patzachi, chiamati Turchi dai Bizantini, combattevano come bande di cavalieri leggeri, armati di arco, giavellotto e scimitarra; erano abili nel tendere imboscate e utilizzavano molti cavalieri per fare da esploratori davanti all'esercito.

In battaglia, avanzavano in piccole bande sparse che molestavano la prima linea dell'esercito, caricando solo se scoprivano un punto debole.

Al generale fu consigliato di schierare in prima linea gli arcieri della fanteria, i cui archi più grandi avevano una gittata maggiore rispetto a quelli dei cavalieri e potevano quindi tenerli a distanza. Quando i Turchi, infastiditi dalle frecce degli arcieri bizantini, avrebbero cercato di avvicinarsi alla gittata dei loro archi, la cavalleria pesante bizantina avrebbe dovuto abbatterli.

Le tribù slave, come i Servi, gli Sloveni e i Croati, combattevano ancora come soldati a piedi. Tuttavia, il terreno scosceso e montuoso dei Balcani si prestava molto bene a imboscate da parte di arcieri e lance dall'alto, quando un esercito si trovava chiuso in una valle scoscesa. L'invasione nei loro territori era quindi scoraggiata, anche se, se necessario, si raccomandava di effettuare un'ampia campagna di esplorazione.per evitare le imboscate.

Tuttavia, quando si dava la caccia ai gruppi di incursori slavi o si incontrava un esercito in campo aperto, si faceva notare che gli uomini delle tribù combattevano con poche o nessuna armatura protettiva, a parte gli scudi rotondi, per cui la loro fanteria poteva essere facilmente sopraffatta da una carica della cavalleria pesante.

I Saraceni furono giudicati da Leone VI come i nemici più pericolosi. Se nei secoli precedenti erano stati alimentati solo dal fanatismo religioso, all'epoca del regno di Leone VI (886-912 d.C.) avevano adottato alcune armi e tattiche dell'esercito bizantino.

Dopo le precedenti sconfitte al di là dei passi montani del Tauro, i Saraceni si concentrarono su spedizioni di razzia e saccheggio, invece di cercare una conquista permanente. Dopo aver forzato un passo, i loro cavalieri si lanciavano nelle terre a una velocità incredibile.

La tattica bizantina consisteva nel raccogliere immediatamente una forza di cavalleria dai temi più vicini e nel seguire l'invasione dell'esercito saraceno. Tale forza poteva essere troppo piccola per sfidare seriamente gli invasori, ma dissuadeva i piccoli distaccamenti di saccheggiatori dal distaccarsi dall'esercito principale.

Guarda anche: Inti: il Dio Sole degli IncaNel frattempo, il grosso dell'esercito bizantino doveva essere raccolto da tutta l'Asia Minore (Turchia) e incontrare la forza d'invasione sul campo di battaglia.

La fanteria saracena era ritenuta da Leone VI poco più che una marmaglia disorganizzata, fatta eccezione per gli occasionali arcieri etiopi, che però erano armati solo in modo leggero e quindi non potevano competere con la fanteria bizantina.

Se la cavalleria saracena era giudicata un'ottima forza, non poteva competere con la disciplina e l'organizzazione dei Bizantini. Inoltre, la combinazione bizantina di arcieri a cavallo e cavalleria pesante si rivelò un mix letale per la cavalleria leggera saracena.

Se però la forza saracena fosse stata raggiunta solo nel momento in cui si ritirava verso casa carica di bottino, l'imperatore Niceforo Foca consigliò nel suo manuale militare che la fanteria dell'esercito li assalisse di notte da tre lati, lasciando aperta solo la strada per il ritorno alla loro terra. Si riteneva molto probabile che i Saraceni, spaventati, sarebbero balzati a cavallo e avrebbero ripreso la via del ritorno.piuttosto che difendere il loro bottino.

Un'altra tattica consisteva nel bloccare la ritirata attraverso i passi: la fanteria bizantina rinforzava le guarnigioni nelle fortezze a guardia dei passi e la cavalleria inseguiva l'invasore spingendolo a valle. In questo modo il nemico poteva essere pressato impotente in una valle stretta, con poco o nessuno spazio di manovra, dove sarebbe stato facile preda degli arcieri bizantini.

Una terza tattica era quella di sferrare un contrattacco attraverso il confine in territorio saraceno. Una forza saracena invasore spesso tornava indietro per difendere i propri confini se riceveva la notizia di un attacco.

Per saperne di più:

Battaglia di Ilipa

Addestramento dell'esercito romano

Attrezzature ausiliarie romane

Equipaggiamento della Legione Romana