目次

ピクト族は古代スコットランドの文明で、ローマ帝国が侵攻してきたときの激しい抵抗で悪名高い。 戦闘中のボディペイントで有名だ。

しかし、これらの物語に登場するインスピレーションの源となる人物はいったい誰なのだろうか? そして、彼らはどのように生きたのだろうか?

ピクト人とは何者か?

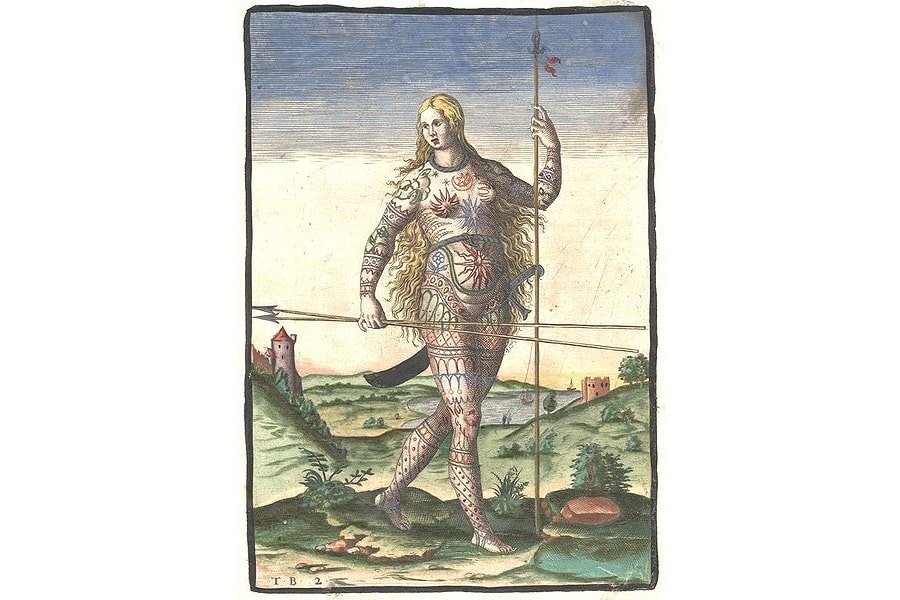

ピクトの女性を描いたテオドール・デ・ブライのエングレーヴィングの手彩色版。

ピクト人は、古典期の終わりから中世の始まりにかけて、ブリテン島北部(現在のスコットランド)に住んでいた人々である。 ごく一般的なレベルで、ピクト人の社会がその時代の他の多くの社会と異なる点は2つある。 ひとつは、ローマ人の果てしない拡大を克服できたこと、もうひとつは、彼らの魅力的なボディアートである。

今日に至るまで、歴史家たちはピクト人がどの時点から一つの独特な文化として呼ばれるようになったかについて議論している。 ピクト人の出現について語る歴史的文書は、もっぱらローマ時代の著述家によるものであり、これらの文書は時にかなり散発的である。

しかしその後、考古学者がピクト人のシンボルストーンや文字資料を幅広く発見し、ピクト人のその後の生活様式を描き出すのに役立っている。 入手可能な資料から、ピクト人は西暦297年から858年までの約600年間、スコットランドを支配していたというのが一般的な見解である。

ピクト人はなぜピクト人と呼ばれたのか?

ピクト」はラテン語に由来する。 ピクタス、 しかし、ローマ人がタトゥーのある民族を1種類しか知らなかったと考える理由はなさそうだ。 ローマ人は、そのような古代の部族を数多く知っていたのだから、もっと多くの種類があるはずだ。

中世初期の戦史によると、この言葉は ピクタス ピクト族はおそらくボートを使って移動していただろうが、ローマ人はこの言葉を、ローマ帝国領内に無差別に侵入し、海外攻撃を仕掛けてくる部族を指す言葉としては使わなかった。

むしろ、「未開の部族」のような文章で使われていた。 スコッティ そして ピクティ だから、この部族民がスコットランドのピクト族と呼ばれるようになった理由や経緯は、ちょっとはっきりしない。 おそらく、彼らの装飾された身体にちなんだものであり、単なる偶然の一致でもあるのだろう。

スコットランド北東部に住んでいたピクト

それは私の名前ではない

ラテン語に由来するという事実は、ピクト人に関する私たちの知識のほとんどがローマ時代の資料に由来するという単純な事実からも納得がいく。

しかし、この名前はあくまでも彼らに与えられた名前であり、決して彼らが自分たちを指すために使った名前ではないことを強調しておきたい。 残念ながら、彼らが自分たちの名前を持っていたかどうかは不明である。

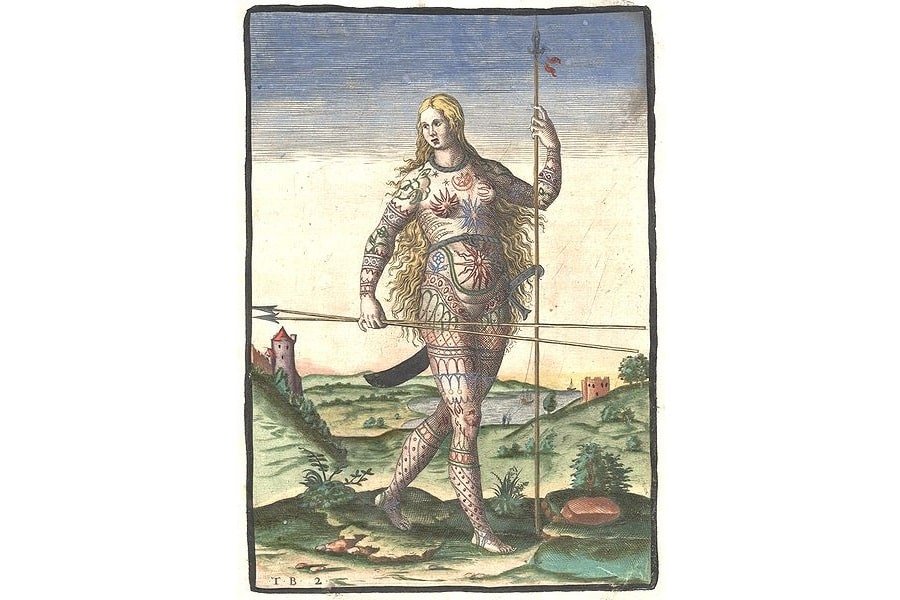

ピクト人のボディアート

ピクト族が歴史上特別な集団である理由のひとつは、ピクト芸術と関係がある。 それは彼らのボディアートであり、芸術と物流の目的で使われた立石でもある。

ピクト人はどんな人たちだったのか?

ローマの歴史家によれば、「ピクト人は皆、体を蝋で染めており、それが青色を発し、戦場で野性的な姿を見せる」という。 時には、戦士たちが上から下までペンキで覆われていることもあり、戦場での彼らの姿は実に恐ろしいものであった。

古代ピクト人が自分自身を染めるのに使った蝋は、植物から抽出したエキスで、基本的には安全で生分解性の天然インクだった。 まあ、完全に安全というわけではないかもしれないが。 たとえば、木材の保存やキャンバスの塗装に使う分には安全だった。

体に塗るのとはまったく別物で、インクが文字通り皮膚の上層に焼き付くことになる。 すぐに治るかもしれないが、過剰に塗ると瘢痕組織が大量にできてしまう。

また、ペンキが実際にどのくらい身体に付着するかは議論のあるところだ。 もし塗り続けなければならなかったとしたら、蝋がかなりの量の瘢痕組織を残すと考えて間違いないだろう。

ピクトの戦士が筋骨隆々なのは言うまでもないが、それは他の戦士と何ら変わりはない。 つまり、一般的な体格という点では、ピクト人も他の古代イギリス人と何ら変わりはなかったのだ。

ジョン・ホワイト作、ボディにペイントが施された「ピクトの戦士

抵抗とその他

ピクト人のもう一つの特徴は、ローマ帝国の侵略に対する抵抗である。 しかし、ボディアートと抵抗というごく一般的な区別から、ピクト人のライフスタイルを垣間見ることはできるが、この2つの特徴はピクト人の歴史の魅力的な側面のすべてを代表しているわけではない。

ピクト」は、かつてスコットランド全土に住んでいたさまざまな集団の総称に過ぎない。 一時期、彼らは力を合わせたが、それは集団の真の多様性を過小評価している。

それでも時が経てば、独自の儀式や習慣を持つ独特の文化となる。

ピクト族は当初、さまざまな部族が緩やかな連合体として組織されていた。 その中にはピクト王国と呼べるものもあれば、より平等主義的な設計のものもあった。

しかしある時、これらの小さな部族は政治的にも軍事的にも強力な2つの王国となり、ピクトランドを構成し、長い間スコットランドに君臨することになる。 ピクト人とその2つの政治的王国の特徴を正しく理解する前に、スコットランドの歴史におけるピクト人の時代がどのように生まれたのかを理解することが重要である。

関連項目: クリスマス前夜』は本当は誰が書いたのか? 言語学的分析スコットランドのローマ人

歴史上初期のスコットランドでさまざまなグループが集まったのは、ローマ帝国による占領の脅威と関係がある。 少なくとも、そのように思われる。

先に述べたように、ピクト人とその土地をめぐる闘争に触れたほとんどすべての資料は、ローマ人によるものである。

残念なことに、ピクト人の出現に関しては、これがすべてである。 ただ、考古学的、人類学的、あるいは歴史学的な新しい発見があれば、おそらくもっと多くのことが語られるだろうということは覚えておいてほしい。

大理石のレリーフに描かれたローマ兵

スコットランドに散在する部族

紀元後2世紀、スコットランド北部の土地には、以下のような異なる文化集団が住んでいた。 ヴェニコン , テザリ そして カレドニ 中央高地には後者が住んでいた。 カレドニ 初期ケルト文化の礎となった社会のひとつである。

カレドニ族は最初スコットランド北部にしかいなかったが、やがてスコットランド南部の一部にも広がり始めた。 しばらくして、カレドニ族は散り散りになったため、カレドニ族とカレドニ族の間に新たな違いが生まれた。 カレドニ 建築様式の違い、文化的特質の違い、政治的生活の違いなど、あらゆるものが互いを区別し始めたのである。

南部グループは北部グループとの違いをますます強めていった。 その中には、ドアをノックしてくるローマ人に対する認識の違いも含まれていた。

もっと南に位置するオークニーと呼ばれる地域に住んでいたグループは、実際にローマ帝国からの保護を得るために動き出した。 西暦43年、彼らは正式にローマ帝国軍からの保護を求めた。 しかし、それは彼らが実際に帝国の一部であったことを意味するものではなく、ただ保護を受けていただけだった。

ローマの侵攻

ローマ人のことを少し知っている人なら、彼らの拡大志向が飽くことを知らなかったことをご存知かもしれない。 そのため、オークニー諸島はローマ人によって保護されていたにもかかわらず、ローマ総督ユリウス・アグリコラは、西暦80年にとにかくこの地全体に侵攻することを決定し、オークニー諸島を支配下に置いた。 カレドニ をローマ帝国の支配下に置いた。

この戦いに勝利しながらも、総督ユリウス・アグリコラはその勝利を生かすことができなかった。 彼はそのことを、ローマ帝国が領土内に建設した多くの砦に例示している。 その砦は、古代スコットランド人を封じ込めるための戦略的攻撃の拠点として機能した。

それでも、スコットランドの荒野、地形、天候が相まって、この地域でローマ軍団を維持するのは困難を極めた。 補給線は機能せず、先住民の助けも当てにできなかった。 結局、彼らは侵略によって彼らを裏切ったようなものだ。

アグリコラは熟考の末、ブリテン島南部に撤退することを決め、ローマ帝国の前哨基地の多くは無防備のまま部族によって解体された。 その後に続くのは、カレドニア部族との一連のゲリラ戦であった。

ローマ兵

ハドリアヌスの長城とアントニンの長城

これに対してハドリアヌス帝は、部族集団が南下してローマ帝国の領土に入るのを阻止するために城壁を築いた。 ハドリアヌス帝の城壁の跡は今日でも残っている。

しかし、ハドリアヌスの城壁が完成する前に、アントニヌス・ピウスという名の新しい皇帝が、この地域にもっと北に進出することを決めた。 意外なことに、彼は前任者よりも成功を収めた。 しかし、カロデア部族を締め出すために、アントニヌスの城壁を築いたのである。

アントニヌスの城壁は、部族集団の侵入を防ぐのに少しは役立ったかもしれないが、皇帝の死後、ピクト人のゲリラ戦士たちは城壁を軽々と突破し、再び城壁の南側に多くの領土を征服した。

ハドリアヌスの長城の一部

セウェルス皇帝の血の渇き

セプティムス・セウェルス皇帝がこれを最後に終わらせることを決めるまで、襲撃と戦争は約150年間続いた。 セウェルス皇帝は、自分の前任者たちは誰もスコットランド北部の住民を征服しようとしなかったと考えたのだ。

この時点で、ローマ軍と戦っていた部族は、カレドニ族とマエアタエ族の2大部族に統合されていた。 小さな部族が、数の力という単純な理由で大きな社会に集約された可能性は十分にある。

2つの異なる集団が出現したことで、セウェルス皇帝はスコットランドとのローマ闘争に終止符を打つことを決めたようだ。 彼の戦術は単純明快で、すべてを殺すことだった。 景観を破壊し、先住民の酋長を吊るし、作物を焼き、家畜を殺し、その後も基本的に生きとし生けるものすべてを殺し続けた。

ローマ帝国の歴史家たちでさえ、セウェルスの政策は真っ当な民族浄化であり、成功したものであると認めている。 ローマ帝国にとって不運だったのは、セウェルスが病気になったことである。 マエタエ これがスコットランドにおけるローマ人の正式な終焉となった。

彼の死後、息子のカラカラが後継者となったが、ローマ帝国は結局、平和を諦めざるを得なかった。

セプティムス・セウェルス皇帝

ピクト人の台頭

ピクト人の物語には若干の空白がある。 残念ながら、これは基本的に和平協定直後の話であり、初期ピクト人の実際の出現についてはまだ議論の余地があるということだ。 結局のところ、この時点では、彼らは2つの主要な文化を持っていたが、まだピクト人とは呼ばれていなかった。

和平協定以前と以後100年程度で、民族に違いがあるのは確かだ。 なぜかというと、ローマ人が違う名前をつけ始めたからだ。 まったく同じであれば、まったく新しい名前を作ってローマへの連絡を混乱させる意味はないだろう。

和平合意後、中世初期のスコットランドの人々とローマ人の交流は一段落したが、次に両者が再び交流することになったとき、ローマ人は新たなピクト人の文化を相手にしていた。

ピクト人の起源神話は、ピクト人の出現を説明するものとして、多くの人々に信じられている。

ピクト人はもともとどこから来たのか?

起源神話によれば、ピクト人は中東、ヨーロッパ、アジアに位置するステップ地帯で遊牧民文化を持っていたスキタイからやってきたとされている。 しかし、考古学的分析によれば、ピクト人は長い間スコットランドの土地に土着していたことが判明している。

関連項目: ケルト神話:神話、伝説、神々、英雄、文化

創造神話

創世神話によれば、スキタイ人の一部が北アイルランドの海岸に侵入し、やがて地元の人々によって方向転換させられたという。 スコティ 北ブリテンへの指導者たち

神話では、ピクト人の創始者の一人である初代ピクト王が、次のように説明されている。 クルイスン 7つの州はすべて、彼の息子たちの名前にちなんで名づけられた。

神話は常に娯楽であり、そこに真実のかけらもあるかもしれないが、ほとんどの歴史家はこの話を、ピクト人の起源を説明するためだけの神話とは異なる目的を持った神話だと認識している。 おそらく、土地の全権を主張する後世の王と関係があったのだろう。

考古学的証拠

ピクト人がスコットランドに到着したことを示す考古学的証拠は、以前の話とは少し異なっている。 考古学者たちは、さまざまな集落跡から出土した古代の遺物を分析し、ピクト人は実際にはケルト人由来の集団が混ざったに過ぎないと結論づけた。

さらに言えば、ピクト語は本来区別されるべき3つの言語グループ、すなわちイギリス語、ガリア語、古アイルランド語のいずれにも属さない。 ピクト語はゲール語と古アイルランド語の中間に位置する言語なのだ。 しかし、やはりそのいずれにも属さないことで、イギリス固有の他のどのグループとも一線を画していることが再確認できる。

ピクト人とスコットランド人は同じなのか?

ピクト人だけがスコットランド人というわけではなく、実はスコットランド人が現在のスコットランドに入ってきたのは、ピクト人とブリトン人がすでに居住していた後のことである。 しかし、ピクト人を含むケルト人やゲルマン人の異なる集団が混ざり合って、後にスコットランド人と呼ばれるようになる。

そのため、ピクト人は「スコッツ」と呼ばれるようになったが、本来のスコッツ人は、ピクト人が現在のスコットランドと呼ばれる土地に入ってから数世紀後に、まったく別の地域から移住してきた。

ピクト人はスコッツ人の前身だが、中世以前のブリテンに住んでいた他の多くのグループも同様である。 今日、「スコッツ」を本来の言葉で呼ぶなら、ピクト人、ブリトン人、ゲール人、アングロ・サクソン人の血統を持つグループを指す。

ピクティッシュ・ストーンズ

ローマ時代の日誌はピクト人に関する最もわかりやすい資料のひとつだが、もうひとつ価値の高い資料があった。 ピクト人の石碑は、ピクト人がどのように生活していたかを物語っており、一般に社会そのものが残した唯一の資料である。 しかし、それが姿を現すのは、ピクト人の存在が知られてから4世紀を経た後である。

ピクティッシュストーンにはピクティッシュのシンボルがたくさん描かれており、ピクティッシュの領土のあちこちで発見されている。 その場所は、ピクティッシュの中心地である北東部と低地に集中している。 現在では、ほとんどの石は博物館に移されている。

しかし、ピクト人が常に石を利用していたわけではない。 ピクト芸術の形態は、紀元6世紀頃に出現し、キリスト教の台頭と関連している場合もある。 しかし、最も古い石は、ピクト人が他のキリスト教徒と交流する以前の時代にさかのぼる。 したがって、これはむしろ、ピクト人本来の習慣と見るべきだろう。

アバレンノ・サーペント・ストーン

石のクラス

最古の石には、狼や鷲、時には神話上の獣など、様々な種類の動物を表すピクトのシンボルが描かれている。 また、ピクト人の階級を表すためか、日常品も描かれていた。 しかし、その後、キリスト教のシンボルも描かれるようになった。

石には一般的に3つのクラスがあり、主に年代によって区別されるが、絵柄も重要な役割を果たす。

ピクティッシュのシンボルストーンの第一級は6世紀初頭にさかのぼり、キリスト教的なイメージは含まれていない。 第一級に分類されるストーンには、7世紀か8世紀のものが含まれる。

第二の石は8世紀から9世紀にかけてのもので、日用品と一緒に十字架が描かれているのが大きな違いである。

第3の石は、キリスト教が正式に導入された後に出現したもので、一般的に3つの石の中で最も若いものである。 ピクトのマークはすべて取り除かれ、石は墓標や祠として使われ始め、故人の名前や姓も含まれるようになった。

石の機能

この石の本当の役割については、議論が分かれるところである。 特定の人物を称えるためかもしれないし、古代エジプト人やアステカ人がそうであったように、物語を語るための一形態かもしれない。 いずれにせよ、何らかのスピリチュアリティに関係していることは間違いなさそうだ。

これらは明らかに重要な天体であると同時に、自然宗教の重要な特徴でもある。

その石は後にキリスト教の十字架で飾られるようになったのだから、十字架が描かれる以前のものも、彼らの宗教観とリンクしている可能性は大いにある。 その意味で、彼らの精神性は、自然の絶え間ない発展を軸としているのだろう。

実際、石に描かれた魚の描写は、古代社会における魚の重要性を物語るものであり、魚は神聖な動物であったと考える研究者さえいる。

別のピクト石の詳細

ピクトの王と王国

ローマ帝国による占領の後、ピクト人の土地は多くの小さなピクト王国によって構成された。 この時代のピクト人の支配者の例は、ピクト王国のフォトラ、フィブ、またはサーキングに見られる。

前述の王たちは、いずれもスコットランド東部に位置し、ピクトランドに存在した7つの地域のうちの3つに過ぎない。 南部ではセ王国が形成され、北部やイギリス諸島ではキャット王のようなピクト王が誕生する。

一般的に6世紀以降、ピクト人は北ピクトと南ピクトに分けられるが、セ地方は中立を保ち、2つの王国のいずれにも属さなかった。

しかし、それ自体が王国だったわけではなく、グランピア山脈を覆う地域であり、多くの人々が住んでいた。 そういう意味では、セ地域は北のピクト人と南のピクト人の間の緩衝地帯だったと解釈できる。

北部と南部の違いがあまりにも大きかったため、セ地域がなければ北部ピクト人と南部ピクト人はそれぞれ独立した国になっていただろうと考える人も多い。 また、北部と南部の違いは誇張されていることが多いと主張する人もいる。

ピクトランドにおける王の役割

お気づきかもしれないが、ピクト人の支配には二つの時間軸がある。 一方は、ピクト社会がまだ迫り来るローマ帝国と闘っていた時代、もう一方はローマ帝国滅亡後(西暦476年)の中世の時代である。

ピクティッシュの王たちの役割も、このような影響を受けて変化していった。 それ以前の王たちは戦争指導者として成功し、正統性を維持するためにローマ帝国と戦っていた。 しかし、ローマ帝国が滅亡すると、戦争文化は次第に廃れていった。 そのため、正統性を主張するためには、別のところから来る必要があった。

ピクト人の王権が個人的なものでなくなり、制度化されたのは、ピクト人が次第にキリスト教を信仰するようになったことと密接な関係がある。 キリスト教が非常に官僚的であることは広く理解されており、現代社会にも多くの影響を及ぼしている。

ピクト人もまた、階層社会への関心を高めていったのである。 王という地位は、もはや戦士のような態度を必要としなかった。 民衆を気遣う能力を示す必要もなかった。 単に血統の次であるだけだった。

ピクト人のブルード王をキリスト教に改宗させた聖コロンバ

ウィリアム・ホール

ピクト人の消滅

ピクト人が姿を消したのは、ヴァイキングの侵入が原因だとする説もある。

10世紀、スコットランドの住民は、ヴァイキングによる激しい侵略や、ピクト人が公式に居住していた地域に様々な集団が住み始めるなど、様々な出来事に対処しなければならなかった。

その意味で、古代ピクト人は、共通の敵に対する数の力という、彼らが生まれたのと同じ方法で消滅したのである。