目次

日本は武士の国であり、植民地化されたことのない数少ない国の一つである。 このことは、日本の宗教的伝統が純粋に国そのものから生み出されたものであることを意味する。 このことが、日本が豊かで独特な日本の神々の伝統を持っている理由である。 日本人は神々を、より一般的にこう呼ぶ。 神 .

神道と日本仏教

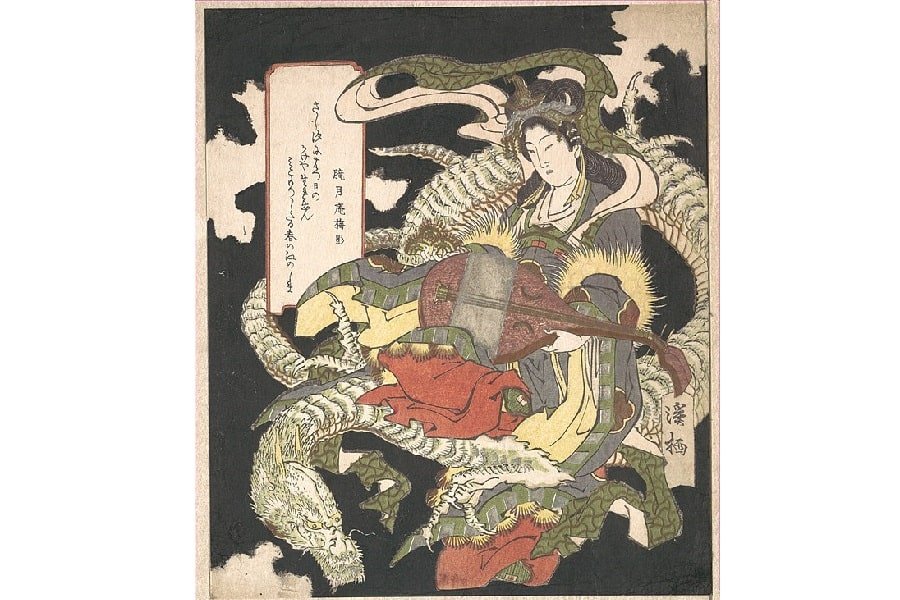

葛飾北斎の神道三神

葛飾北斎の神道三神 日本の神話に登場する神々は、そのほとんどが神道にルーツを持つ。 しかし、日本の神話には他にも多くの神々が登場する。 実際、現在でも多くの仏教寺院が建立されており、多くの日本の仏教徒が、日本の神話に登場する神々を信仰している。 神 それらに関連している。

日本の神話は神道に関連したものであり、仏教に関連したものはアジアのるつぼから生まれたものである。

ゼーカ三線:創世神話の礎石

もし、私たちが 古事記、 現存する日本最古の神話年代記である『神話年代記』は、日本の神々を3つのグループに分けることができる。 最も古い年代記であるため、これらのグループはほとんど神道の伝統の一部とみなすことができる。 この伝統における神々の最初のグループは、「神道」として知られている。 ゼーカ・サンシン そして 宇宙創造の責任者。

アメノミナカヌシ:セントラル・マスター

名前の意味 ロード・オブ・オーガスト・センター・オブ・ヘブン

関連項目: ローマ軍の戦術家族だ: 文字通り「家族」の創造者。

日本の最初の神、あるいは最初に認識された神 ゼーカ・サンシン アメノミナカヌシといえば、舌を巻く。

神道の神は、日本神話の天上界に最初に現れた神であると信じられている。 高天原 すべてが混沌としていた時代に、アメノミナカヌシは宇宙に平和と秩序をもたらした。

一般的な創造神には目立ちたがり屋が多いが、アメノミナカヌシは目立ちたがり屋ではなかった。 ゼーカ・サンシン は人間には見えないと信じられている。

補足すると、アメノミナカヌシは大教院の守護神の一人とされている。 大教院は1875年から1884年にかけての短期間の政府設置の一部であり、プロパガンダや教義研究を展開し、市民教育プログラムを運営していた。

こうした努力は、神道の伝統と仏教の優れた融合を広めることに集中していた。 あるいは、政府が国民にそう信じさせたかったのだ。

当初から、円滑な融合は争われていた。 仏教徒が自分たちの表現に満足していなかったことが主な理由だ。 融合の守護神であるアメノミナカヌシは、間違いなくもっと良い仕事ができたはずだ。 彼の失敗は、彼が仏教の神ではなく神道の神として主に知られている理由の一つである。

タカミムスビ:ハイ・クリエーター

高御産巣日神社

高御産巣日神社 名前の意味 高い成長

家族だ: タクハダチヒメ、オマイカネ、フトダマなど複数の神々の父

タカミムスビは農耕の神であり、日本で2番目に誕生した神である。

他の神々と同じように、本当に感動を与える神ではない。 ゼーカ・サンシン 地上と天界の創造に不可欠な存在であることは確かだが、彼らについてはほとんど知られていない。 彼らの物語は書物には書かれていないし、絵画にも描かれていない。 口承伝承でも、神話に登場するのはごくわずかだ。

本当に必要なときだけでいい。 神 神道の神々は、依頼や問題に自分たちでは対処できない場合に、ひょっこり現れて影響力を発揮するのだ。

例えば、日本の雑穀の神である天若日子の物語では、天若日子は天の鹿を退治する弓と天の矢を持ち、地上に降りた後、その武器を使って強引に天下を取ろうと企んだ。

天若彦(あめのわかひこ)が自分の支配に逆らう者を殺している間に、彼は基本的な物理学の原則に従わない一人の農民の体を射た。 矢は彼の体から跳ね返って天まで届き、タカミムスビがそれを受け止めた。

その矢を天若日子に投げ返し、日本の神が最初に起こそうとしたクーデターを阻止したのである。 この話は、「悪を考える者には悪を」という日本の一般的な格言に今も通じるものがある。

上むすび

名前の意味 神聖むすび神

楽しい事実だ: 神無月に性別はない

最後の 神 創造の神はカミムスビアンと呼ばれる。 神 彼は地上に生えていた穀物を、実際に人間が食べられるものに変えたのである。

イザナミとイザナギ:日本の神々の両親

イザナギ神とイザナミ神

イザナギ神とイザナミ神 名前の意味 誘う女、誘われる男

その他の事実 日本のパンテオンを生み出した

イザナミとイザナギは、すでに地球が存在していたにもかかわらず、日本の国土を創造する必要があった。 したがって、日本の神々の中で最も重要な神である可能性がある。

お気づきのように、この2つはペアで語られなければならない。 これは、日本列島を作り上げたラブストーリーであるという事実が大きく関係している。

日本起源神話

ある晴れた朝、日本の女神イザナミとイザナギが天への階段に立っていた。 そこから日本の神々は、ダイヤモンドをちりばめた槍で海をかき回した。

槍を抜くと塩が結晶化して海に落ち、それが日本列島の始まりとなった。 最初に生まれた島で、日本の神々は家を建てて結婚した。

後にその子供たちは七福神となるが、両親は自分たちが幸運に恵まれているとは思っていなかった。

日本神話によれば、イザナミとイザナギはその後も子供を産み続けたが、それは単なる子供ではなく、後に日本の神々や女神として認識され、実際の日本列島となったものもいたという。

つまり、数少ない子供たちが日本列島に見えたのだ。 もし子供たち全員が島になっていたら、日本はもっと大きくなっていただろう。 それは、母イザナミが死後も基本的に子供をこの世に送り続けたからだ。 彼女は800人以上の子供を産んだ。 神 神道のパンテオンに導入された神々である。

火の神カグツチの誕生によって、イザナミは不幸にも死んでしまった。 イザナギは納得がいかず、冥界から迎えに行こうとしたが、すでに死者の国の食べ物を食べてしまったため、迎えに行けなかった。 他の多くの神話と同様、これは常に闇の世界に留まらなければならないことを意味する。

イザナギは天界に戻ると、死と冥界の影響から解放されるために禊(みそぎ)を行い、その際に左目から天照大神、右目から月読命、鼻から素戔嗚尊(すさのおのみこと)という日本の三大神が誕生した。 彼らは共に天界を支配することになる。

アマテラス:太陽の女神

名前の意味 天を照らす偉大な神性

その他の事実 日本の第一皇室は天照大神の子孫だと主張している

天があり、地があり、日本がある。 しかし、植物が育つためには朝日が必要だ。 イザナギの神事から生まれた最初の太陽神、天照大神が登場する。

このことは、日本の最も重要な神社、特に伊勢神宮が女神を祀っていることにも表れている。

日本の女神は主に太陽の女神と考えられてきたが、その崇拝はさまざまな領域でも見られる。 例えば、女神は風や台風に関係することもあり、女神の兄弟の一人と並んでいる。 場合によっては、女神は死に関係していることさえある。

月読:月の神

名前の意味 月読

その他の事実 エチケットを他人に強制するためなら、自分のエチケットを破ることもいとわない。

太陽と対極にあるもの、それは日本神話によれば月である。 この天体と地球への影響を司ったのが月読である。 月読は天照大神の弟であると同時に、その夫でもあった。 というより、太陽の女神の最初の夫であった。

ツクヨミは、ある日本の夜、日没後にウケモチを殺してしまった。 ウケモチはアマテラスと親しかったので、太陽の女神と月の神の結婚に終止符を打った。

その分離は、昼と夜、太陽と月の分断を生み、通常は太陽よりも暗い存在である月は、ツクヨミのものとされた。

しかし、ツクヨミはそんなに暗黒の存在だったのだろうか? ウケモチを殺したのは、彼女の振る舞いが気に入らなかったからだ。 ツクヨミが出席した宴会で、日本の女神が料理を用意したのが気に入らなかっただけだ。 だから、彼をやや暗黒の存在と呼び、二神分離後の暗黒界に地位を与えるのは正当なことだ。

その気性の荒さから、日本の神はしばしば悪霊や邪悪なものの典型とみなされた。 神 それでもツクヨミはユニークだ。

例えば、ギリシャ神話のセレーネ。

日本神話におけるツクヨミは、女神の領域における神、つまり男性であるという点でユニークである。

スサノオ:日本の嵐の神

名前の意味 衝動的な男性

その他の事実 八つの頭を持つドラゴンに一歩も引かず、最終的に仕留めた

ツクヨミの弟は、嵐の神スサノオである。 いたずら好きで破壊的なスサノオは、日本文化の中で広く信仰されていた。 どちらかといえば、スサノオは日本で最も著名なトリックスターの神であった。

嵐にはもちろん風が必要であり、スサノオも風と関係がある。 しかし、スサノオは他の神々がいるため、風は少ししか扱わない。 その他、スサノオは海の領域と関係があり、最近では恋愛や結婚とも関係がある。

しかし、スサノオは当初から自分自身や家族に多くの迷惑をかけ、一時は森や山を破壊して住民を殺すなど、日本の国土に恐怖をもたらした。

稲作を守護する神々がいる一方で、スサノオは日本国民の食を真っ向から阻害していた。 両親であるイザナギとイザナミはこれを許せず、スサノオを天から追放した。 ここからスサノオは冥界に店を構えることになる。

カグツチ:火の神

名前の意味 火の化身

楽しい事実: 全体よりも部分の価値が高い珍しいケースだ。

カグツチも主要な選手の一人だ。 神 日本列島の生みの親であるイザナギとイザナミの間に生まれた火の神は、夫妻にとって悲しいことに、この世に(生きている間に)生んだ最後の神となった。

基本的にカグツチは猛烈な熱の塊だった。 だから、それを子宮に宿すのは、出産はおろか、相当な苦痛を伴うだろう。

カグツチの父はこれを快く思わず、罰としてカグツチの首を切り落とした。 つまり、産んで一人死に、生まれてすぐ一人死んだのである。 しかし、カグツチの遺産はそれだけにとどまらない。 彼の体から流れ出た血は周囲の岩の上に湧き出し、さらに八柱の神を生んだ。

彼の体の一部はさらに多くの神々を「産む」ことになり、その神々はさまざまな種類の山を象徴することが多い。 予想通り、その中には火山の神々もいた。

火神は日本ではかなり恐れられていた神であった。 それは、建物がすべて木造であったという単純な事実と関係している。 そのため、カグツチを怒らせると、家が灰燼に帰す可能性は十分にあった。 実際、江戸(現在の上海)では、そのような火事のために多くの建物や宮殿が焼失した。

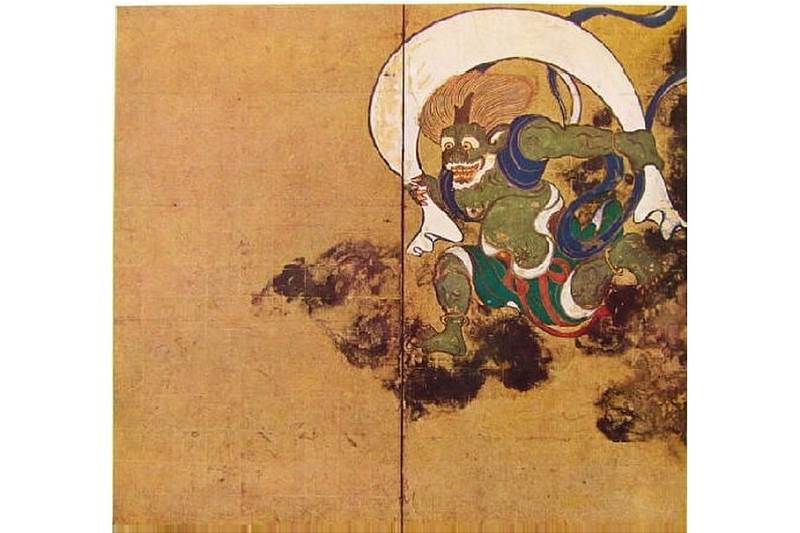

雷神

雷神ライジン

雷神ライジン 名前の意味 ロード・オブ・サンダー

その他の事実 五穀豊穣の守護神ともされる

雷神は日本のゼウスのような存在であり、その表情は彼の大きな持ち味のひとつである。 基本的にはイライラを溜め込み、そのピークに達したときに顔を緩ませ、イライラと溜め込んだエネルギーを放出する。

雷神は母親が死んだ後に生まれたため、日本神話では死と同一視されている。 このことは、雷雨が日本社会に大きな影響を与え、多くの死者や負傷者を出していることを物語っている。 雷神は暗雲から暗雲へと飛び移りながら空を飛び、無防備な犠牲者に稲妻を投げつけると信じられている。

死と深く関わっているからといって、日本人に人気がないわけではない。 実際、神道や仏教のイメージ、民間信仰や民衆芸術の中で最も多く描かれている日本の神々と女神の一人である。 ある説では、雷神はトリックスターの神だと信じられている。

風神:天風の神

風神風神

風神風神 名前の意味 風神

楽しい事実だ: 冥界で生まれた

ライジンの弟であるフジンは、2人が作品に描かれるとき、いつもライジンのそばにいる。 彼もまた、ライジンの弟である。 神 嵐の側面、すなわち風に関連することができる。 さて、実際、彼は一般的にこう呼ばれている。 オニ つまり、スサノオが嵐の神であるのに対して、フジンとライジナは嵐の悪魔なのである。

日本人 オニ 風の大神は空気の入った袋を持ち歩き、その袋を使って世界の風に影響を与える。 実際、袋をもてあそべば簡単に台風を起こすことができる。

日常生活における神霊の顕現は、1281年に日本がモンゴル軍と戦った戦いに顕著に表れている。 神 は、モンゴルが侵入してきたときに追い払うのに役立った、いわゆる「神風」の張本人だと考えられている。

だから、この2つの 神 しかし、侵入者や外部からの攻撃をかわす能力は高く評価された。

七福神:日本神話の愉しみ

牧野忠清の七福神

牧野忠清の七福神 7つの幸運 神 日本神話における仏教の重要性を紹介している。 日本神話は一般に、仏教と神話の融合であると信じられている。 神 神道 神 .

しかし、七福神の多くはイザナミ、イザナギの子孫であり、決して神道から離れているわけではない。 むしろ、七福神はイザナミ、イザナギの子孫である。 神 は、日本の仏教と神道の親密な関係を表している。

予想通り、七福神(? 七福神、 は、日本国民に福と慈悲をもたらす神々の集団である。 それぞれの神は異なる領域を表しているが、全体として繁栄と幸運の典型である。

日本神話によると、この一行は一年を通して日本全国を巡り、精霊を広める。 新年には再び集まり、共に宴を開く。 時には、ここから「大船」と呼ばれる大きな船で航海することもある。 タカラブネ .

七福神の多くは日本出身ではなく、仏教に一部根ざしているのもそのためである。 では、七福神とはどのような神々なのだろうか。

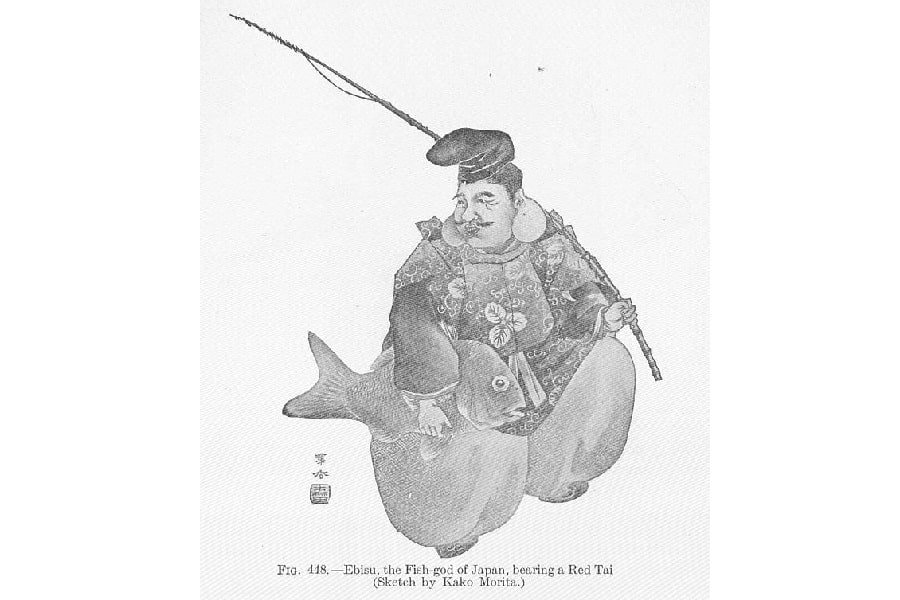

恵比寿

七福神の中で唯一、日本文化の流れを汲む「恵比寿」は、商売繁盛と福徳を司る神である。 また、商業活動や実業家としての成功にも関係していることが多い。 だから、起業家の皆さんは、恵比寿神社を建てるのが賢明かもしれない。

恵比寿はイザナミとイザナギの第一子とされることが多い。

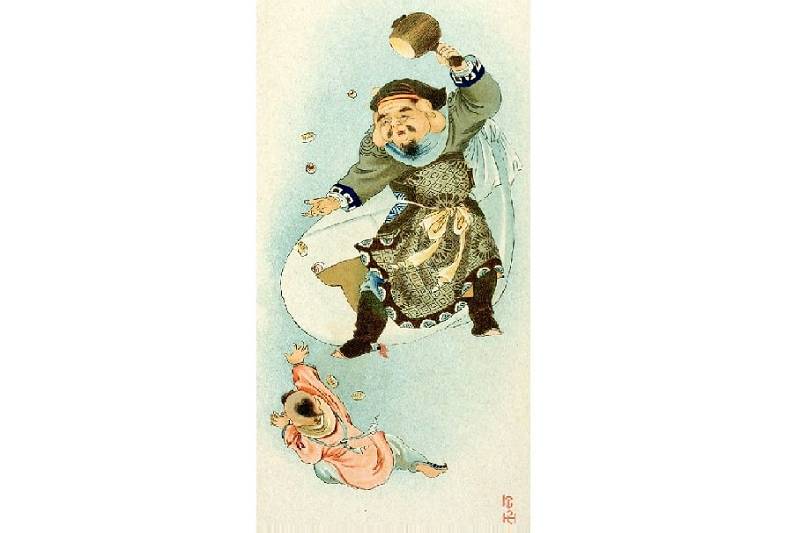

大黒天

二人目の大黒天は開運招福の神様で、いつもニコニコしている。 そのニコニコは、ちょっとお茶目なことをするときに使う。 つまり、開運の神様というだけでなく、泥棒の神様でもあるのだ。 盗みを機嫌よくやってのける人は、大黒天のご利益がある。

また、大黒天は女性的な姿で描かれることもある。

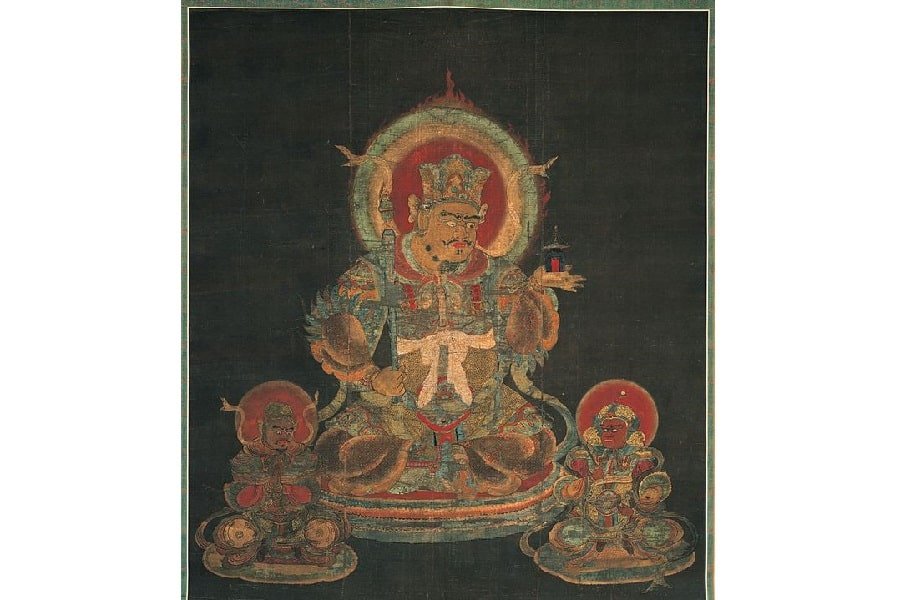

毘沙門天

毘沙門天は、戦いの神であり、戦士の守護神であり、威厳、権威、名誉の推進者である。 毘沙門天は、仏教の毘沙門天と関連づけることができるが、実際には、仏教の神と日本の他の神の両方の側面を兼ね備えている。

毘沙門天は仏教寺院の守護神として知られている。

弁財天

弁財天はヒンズー教の女神サラスヴァティーをかたどったもので、日本では美と音楽と才能の守護神とされている。

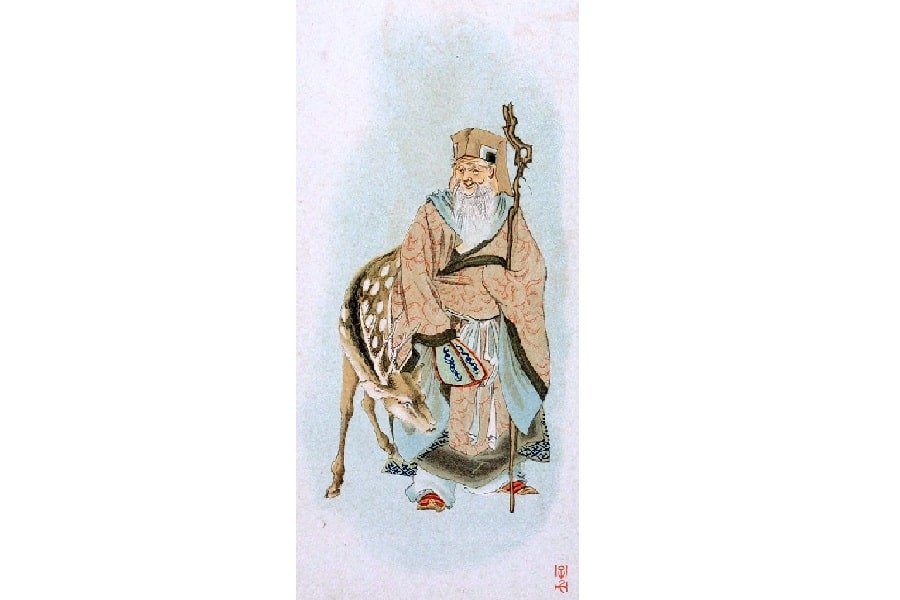

関連項目: シャーリー・テンプルの物語寿老人(と福禄寿)

寿老人はもともと中国の道教の僧であり、日本史ではまったく同じ名前だが、厳密には別物である。

寿老人は、南極星を連想させ、鹿を連れて走り回るのが好きだ。 寿老人は、長寿と繁栄を象徴する神である。 そのほか、酒や米を消費し、日本のごちそうを食べることでもたらされる楽しい時間にしばしば関係している。

しかし、寿老人は祖父の福禄寿と同体であると解釈されることが多い。 福禄寿が本当の七福神として言及されることもある。 神 しかし、後の解釈では、孫の寿老人とセットで語られることが多い。

布袋

布袋寅泰 by 斑目俊明

布袋寅泰 by 斑目俊明 布袋尊は商売繁盛、人気運、子宝、占い師、そしてバーテンダーの神様でもある。 だから、せっかちな客に酒を出すのに苦労している皆さん、布袋尊が応援してくれますよ。

布袋尊のルーツは禅宗にある。 多くの西洋人が真の仏陀だと信じている、大きくて丸い、微笑んでいる姿を見たことがあるだろうか。 よく「笑う仏陀」と呼ばれるあれだ。 あれは実は布袋尊なのだ。

吉祥天

吉祥天は、夫婦の幸福と豊穣をもたらす日本の女神である。 吉祥天は、幸運をもたらす神々にまつわる日本の神話の一部であったわけではない。

以前は福禄寿が真の七福神であったが、現在では吉祥天がその座に就いている。 吉祥天は、如意宝珠(にょいほうじゅ)という仏像によく見られる願掛けの石を持ち、微笑む宮廷の女性の姿で表現されている。