目次

古代の複雑なヒンドゥー教の一部で、ヴァルナは空、海、水の神であった。

ヒンドゥー教の神々や女神は何百万、何千万といる。 ほとんどのヒンドゥー教徒は、その数について同意することさえできない。 ヴァルナは現在のヒンドゥー教ではそれほど重要ではないが、ヒンドゥー教のパンテオンの中では最も古い神々の一人である。

ヒンドゥー教が汎神論的であった時代、ヴァルナは最も強力な神々の一人であった。 牧畜・農業社会にとって非常に重要であった天候と雨を、人々はヴァルナに祈った。

ヴァルナとは?

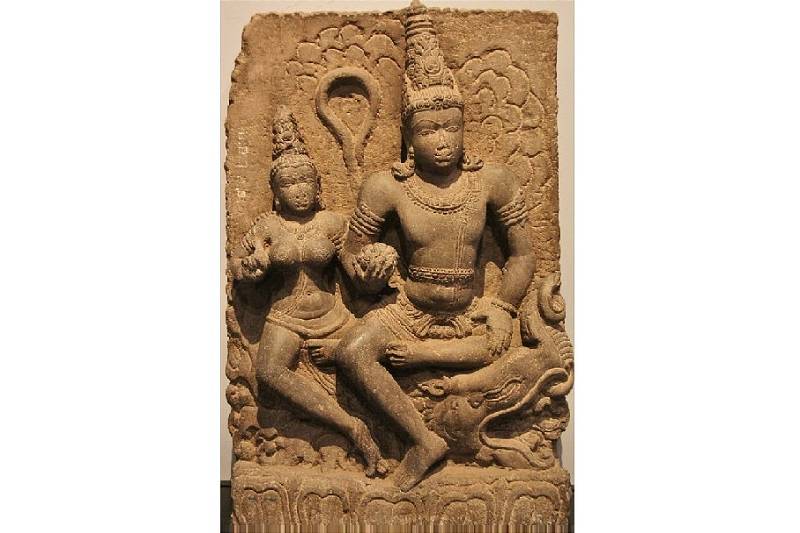

蛇を持ち、マカラに乗るヴァルナ

蛇を持ち、マカラに乗るヴァルナ 初期のヒンドゥー教において、ヴァルナは最も重要な神々の一人であった。 彼は様々な領域を司り、多くの管轄権を持っていた。 彼は天空の神であり、ヒンドゥー教徒が地球を取り囲んでいると信じていた天の海をも支配していたことを意味する水の神でもあった。 ヴァルナ神はまた、正義(ルタ)と真実(サティヤ)の主とも考えられていた。

ヴァルナは、初期のヴェーダ時代にはアスラ族の一人と考えられていた。 初期のヒンドゥー教の聖典では、アスラ族とヴェーダ族という2種類の天界の存在があった。 アスラ族のうち、アディティの息子であるアディティア族は慈悲深い神々であり、ダヌの息子であるダナヴァ族は悪意ある神々であった。 ヴァルナはアディティア族のリーダーであった。

ヴェーダ神話の後期になると、インドラやルドラなどのデーヴァが重要視されるようになり、アスラ族の影響力と力は弱まりました。 アスラ族は全体として次第に悪意ある存在とみなされるようになりました。 しかし、ヴァルナ神はせいぜい両義的な神と見なされています。 後年、デーヴァであるインドラが王となり、原初の宇宙がヴェーダの初期ほど重要ではないが、今でも世界中のヒンズー教徒が祈りを捧げている。

他の天空神との関わり

多くの学者が、ヴァルナはギリシャ神話の天空神ウラヌスと共通点があると考えている。 名前が非常に似ているだけでなく、ウラヌスは夜空の神でもある。 ヴァルナは天空の神であると同時に、学者たちは天の川と解釈する地球を取り囲む天の海の神でもある。 したがって、両者はインド・ヨーロッパ語族とヨーロッパ語族の共通の祖先の子孫である可能性がある。有名な社会学者エミール・デュルケムが示唆したように。

ヴァルナはまた、イランの古代文明でも最高神アフラ・マズダとして崇拝されていたのかもしれない。 スラヴ神話では、ペルンは空、嵐、雨の神である。 古代トルコの碑文には、ウルヴァナと呼ばれる空の神についての記述がある。 これは、異なる文化に適応した包括的な原インド・ヨーロッパ語の空の神を指し示しているようだ。

スラブの神ペルン - アンドレイ・シシキンによるイラスト

スラブの神ペルン - アンドレイ・シシキンによるイラスト ヴァルナの起源

インド神話によれば、ヴァルナは無限の女神アディティと賢者カーシャパの息子であり、アディティの息子たちであるアディティヤの中で最も著名な存在で、太陽神(サンスクリット語で「アディティヤ」は「太陽」を意味するため)の一種と考えられている。 しかし、ヴァルナは太陽の暗黒面に関連しており、次第に夜空の神へと発展していった。

ヒンドゥー教、そしてそれ以前のヴェーダ宗教では、私たちが生きている死すべき領域と重なるいくつかの領域があると信じられていた。 ヴァルナ神は、幸福を意味する最高の世界であるスカの領域に住んでいた。 彼は千本の柱を持つ黄金の邸宅に住み、高いところから人類に正義を下していた。

ヴァルナ神は道徳的な掟の番人であり、反省することなく罪を犯した者を罰し、過ちを犯して悔い改めた者を赦すのがその務めであった。 ヴェーダの宗教と聖典には、川や海との特別なつながりも記されている。

ヴァルナの語源

ヴァルナ」という名前は、「覆う」、「取り囲む」、あるいは「縛る」を意味するサンスクリット語の語根「vr」に由来していると思われる。「vr」に接尾辞「una」がつくと、「取り囲む者」、「縛る者」という意味になる。 これは明らかに、世界を取り囲み、ヴァルナが支配する天の川や海を指している。 しかし、それとは別に、「縛る者」は、ヴァルナ神を縛るという意味もあるのかもしれない。人類は普遍的で道徳的な法則に従う。

もうひとつは、ヴァルナとウラノス(古代名はオウラノス)のつながりについてのさらなる説を生む。 両者の名前はおそらく、原インド・ヨーロッパ語源で「束縛」を意味する「uer」に由来する。 インド神話とギリシャ神話によれば、ヴァルナは人間、特に悪人を掟に束縛し、オウラノスはガイア(地球)の中のキュクロプスを束縛する。 しかし、現代のほとんどの学者たちは、この説とオウラノスという名前の特定の語源を否定している。

イコノグラフィー、シンボリズム、パワー

ヴェーダの宗教では、ヴァルナは必ずしも擬人化されているわけではなく、さまざまな姿をしている。 マカラと呼ばれる神話上の生き物に座った、燃えるような白い姿で描かれることが多い。 マカラの正体については、ワニやイルカのような生き物だという説や、カモシカの足と魚の尾を持つ獣だという説など、さまざまな憶測がある。

ヴェーダの書物によれば、ヴァルナには他の多くのヒンドゥー教の神々や女神と同じように4つの顔がある。 それぞれの顔は異なる方向を向いている。 また、ヴァルナにはいくつかの腕がある。 ヴァルナは通常、片手に蛇、もう片方の手には正義の象徴であり武器でもある縄を持って描かれている。 他にも、法螺貝、蓮、宝石の入った容器、或いは、斧を持って描かれている。太陽神としての立場を表現するためか、短い黄金のマントと黄金の鎧を身に着けている。

関連項目: バレンティニアヌス2世ヴァルナは7羽の白鳥に引かれた馬車で移動することもあり、金色の翼を持つ大鳥ヒランヤパクシャはその使者である。 この神話上の鳥は、その鮮やかな翼とエキゾチックな外見からフラミンゴにヒントを得たのではないかという説もある。

また、ヴァルナは宝石で飾られた玉座に座り、妻のヴァルニがそばにいる姿も描かれることがある。 ヴァルナの宮廷を構成する川や海のさまざまな神々や女神がその周囲を取り囲んでいるのが普通だ。 このように、ほとんどの象徴はヴァルナを水域や海による航海と結びつけている。

ヴァルナとその妻ヴァルニ

ヴァルナとその妻ヴァルニ ヴァルナとマヤ

ヴァルナ神はまた、他のヴェーダの神々よりも神秘的で不明瞭に見えるある種の力を持っている。 ヴァルナは空と水の神として、さまざまな自然現象を支配している。 そのため、雨を降らせたり、天候をコントロールしたり、きれいな水を供給したり、川の流れを変えたりすることができる。 人類が何千年もの間、ヴァルナに祈りを捧げてきたのは、まさにこのためである。

しかし、ヴァルナがこれらの要素をコントロールするのは、インドラや他のデーヴァたちほど一筋縄ではいかない。 ヴァルナは、「幻影」や「策略」を意味するマーヤに大きく依存していると言われている。 これは、ヴァルナがトリックスター神や邪悪な神であるという意味だろうか? そうではなく、単に魔術や神秘主義に大きく関わっており、神秘的で魅力的な人物であるという意味である。 そのため、『ヴァルナの神々』におけるヴァルナは、「幻影」や「策略」を意味するマーヤに大きく依存している。後にヒンドゥー教は、死の神ヤーマや病と野生動物の神ルドラといった存在と同列に扱われるようになり、善でも悪でもない、神秘的で威圧的な神々となった。

ヒンドゥー神話と文学におけるヴァルナ

ヴァルナは、初期のヴェーダのパンテオンの一部として、4つのヴェーダの中で最も古いリグ・ヴェーダには、彼に捧げられた賛美歌が数多くある。 古いヒンドゥー教に関する限り、ヴェーダ宗教を神話から切り離すことは難しい。 神々の生涯とその行いは、神々の崇拝方法と非常に密接に結びついている。 それとともに、実際の行いや伝説があるため、考慮すべき歴史もある。はしばしば同じものとして提示された。

ヴァルナは、インドの偉大な叙事詩であるラーマーヤナとマハーバーラタの両方に登場したり、言及されたりしている。 イリアスやオデュッセイアのように、学者たちは叙事詩のどこまでが真実で、どこからが単なる神話なのか、まだよく分かっていない。

ヴァルナが登場するもう一つの古代ヒンドゥー教文献は、タミル語の文法書『トルカッピヤム』である。 この著作では、古代タミル人を5つの景観に分け、それぞれの景観に関連する神を定めている。 インド半島の海岸に沿った一番外側の景観はネーサルと呼ばれる。 海辺の景観であり、商人や漁師が住んでいる。タミル語で「ヴァルナ」は水を意味し、海を表す。

ラーマーヤナにおけるヴァルナ

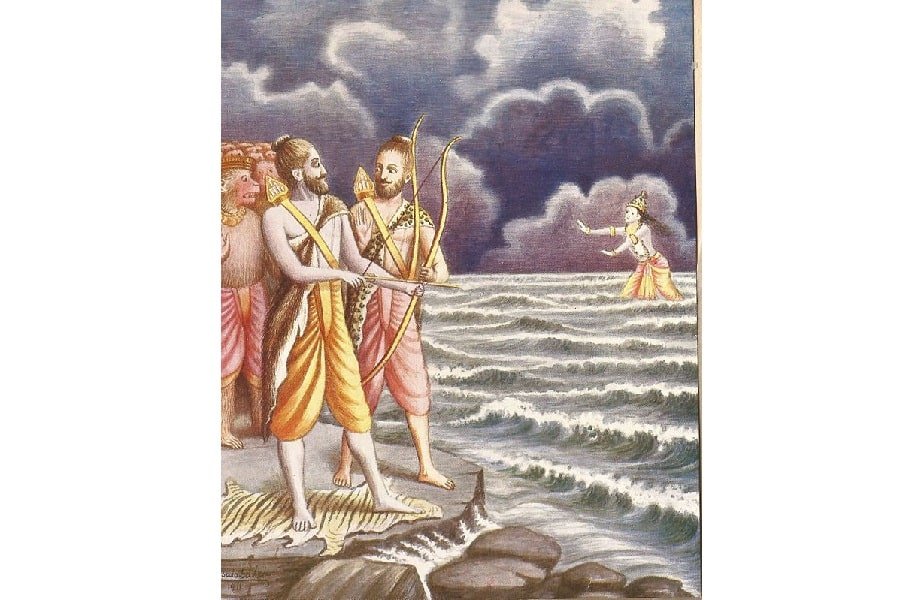

ラーマーヤナ』は非常に古いサンスクリット叙事詩で、アヨーディヤのラーマ王子の生涯と、最愛の妻シータを救出するための悪魔ラーヴァナとの戦いを描いている。 ラーマは猿の軍隊の助けを借りて、ラーヴァナの故郷ランカに到達するために海に巨大な橋を架けなければならなかった。

ヴァルナ神は叙事詩に登場し、ラーマ王子と邂逅する。 ラーマはシータを救出するために海を渡ってランカに到達しなければならなかったが、この偉業をいかに成し遂げるかというジレンマに直面した。 そこで彼は水の神であるヴァルナに三日三晩祈った。 ヴァルナは応えなかった。

ラーマは激怒し、4日目に立ち上がり、ヴァルナは平和的に海を渡ろうとする彼の試みを尊重しないと宣言した。 彼は、神々でさえそれを理解しているようにしか見えないので、代わりに暴力に訴えるしかないと言った。 ラーマは弓を引き、矢で海全体を干上がらせることにした。 そうすれば、砂だらけの海底を猿の軍勢が歩いて渡ることができる。

関連項目: バルダー:北欧神話の光と喜びの神ラーマが神をも消し去る大量破壊兵器ブラフマストラを召喚すると、ヴァルナは海から上がってラーマに頭を下げた。 ヴァルナは怒らないでくれと懇願した。 ヴァルナ自身は海の性質を変えて干上がらせることはできない。 それはあまりにも深く広大な海だからだ。 代わりに、ラーマとその軍隊が海を渡るための橋を架けることができると言った。 彼らが海を渡る間、邪魔する神はいない。橋を架け、それを渡って行進した。

ほとんどの『ラーマーヤナ』の再話では、ラーマが祈りを捧げたのは海の神サムドラだが、作家ラメシュ・メノンによる『ラーマーヤナ』の現代的な再話などでは、ヴァルナがその役割を担っている。

ヴァルナとラーマ、バラサヘブ・パンディット・パント・プラティニディ絵

ヴァルナとラーマ、バラサヘブ・パンディット・パント・プラティニディ絵 マハーバーラタにおけるヴァルナ

マハーバーラタ』は、パンダヴァ族とカウラヴァ族という2組の従兄弟の間で繰り広げられた巨大な戦争の物語である。 この地域のほとんどの王たち、そして神々の一部までもが、この大戦争に参戦する。 現存する叙事詩としては世界最長であり、聖書や『イリアス』『オデュッセイア』を合わせたものよりもはるかに長い。

マハーバーラタ』では、ヴァルナ自身は登場しないものの、ヴァルナについて何度か触れられている。 彼は、ヒンドゥー教の偉大な神ヴィシュヌの化身であるクリシュナの崇拝者であると言われている。 クリシュナはかつて戦いでヴァルナを破り、それが彼を尊敬するきっかけとなった。

戦いが始まる前、ヴァルナはクリシュナとパーンダヴァの3番目の兄弟アルジュナに武器を贈ったと言われている。 ヴァルナはクリシュナにスダルシャン・チャクラという、クリシュナがいつも持っている丸投げの古代兵器を贈った。 また、アルジュナにはガンディーヴァという神弓と、尽きることのない矢が詰まった2つの矢筒を贈った。 この弓はクルクシェートラ大戦争で大いに役立った。

ヴァルナとミトラ

ヴァルナ神は、ヴェーダのパンテオンのもう一人のメンバーであるミトラと密接に関連して語られることが多い。 彼らはしばしば結合神としてヴァルナ=ミトラと呼ばれ、社会問題や人間の慣習を司っていると考えられている。 ミトラはヴァルナと同じく元々は阿修羅であり、誓いの擬人化であると考えられていた。 ヴァルナ=ミトラは共に誓いの神であった。

ミトラは、儀式や生贄といった宗教の人間的な側面を表していた。 一方、ヴァルナは、全宇宙を代表する全知全能の存在であった。 彼は道徳律の番人であり、ミトラと協力して、人間が宇宙の法則や規則を守るようにした。

ヴァルナ=ミトラは光の主とも呼ばれる。

礼拝と祭り

ヒンドゥー教には何百もの祭りがあり、それぞれが異なる神々や女神を祝っている。 特定の祭りは、地域によって異なる神々に敬意を表して祝われることさえある。 ヴァルナ神には、1年を通していくつかの祭りが捧げられている。 これらの祭りは、インド全土の異なるコミュニティや地域によって祝われている。

チェティ・チャンド

チェティ・チャンドは、ヒンドゥー教のチャイトラ月(3月中旬から4月中旬)に行われるお祭りで、春の始まりと新たな収穫を意味する。 特にウデロラルの誕生を祝うお祭りでもあるため、シンドゥー・ヒンドゥー教徒にとって重要なお祭りである。

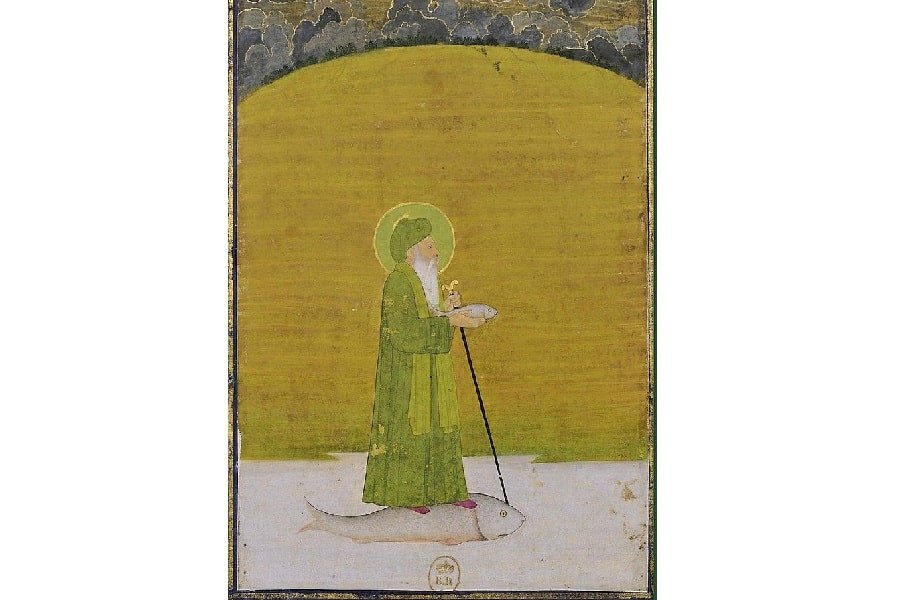

シンドゥーのヒンドゥー教徒は、自分たちを迫害していたイスラム教徒の支配者ミルクシャーから自分たちを救ってくれるよう、ヴァルナまたはヴァルン・デーヴに祈ったと言われています。 その後、ヴァルン・デーヴは老人と戦士の姿となり、ミルクシャーに説教をしました。 彼は、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒は皆、信仰の自由を持ち、それぞれの方法で宗教を実践する権利を持つべきだと述べました。 ジュレラルとして知られるヴァルン・デーヴイスラム教徒であれヒンドゥー教徒であれ、シンドの人々の擁護者となった。

チェティ・チャンドは、シンドゥーの伝説によれば、彼の誕生日に祝われ、シンドゥー・ヒンドゥーの暦では新年の初日とされている。 ウデロラルは彼の出生名であり、なぜ彼がジュレラルと呼ばれるようになったのかは、いまだに明らかになっていない。 ヒンドゥーは彼をヴァルナの化身と考えている。 ムスリムは彼をクワジャ・キズルと呼んでいる。

クワジャ・キズル

クワジャ・キズル チャリヤ・サーヒブ

スィンディー・ヒンドゥー教徒のもうひとつの重要な祭りがチャリヤ・サーヒブである。 チャリオまたはチャリホーとも呼ばれ、7月から8月にかけて40日間にわたって祝われる。 日程は、グレゴリオ暦とは異なり太陰暦であるヒンドゥー暦によって異なる場合がある。

チャリヤ・サーヒブは、主にヴァルン・デーヴまたはジュレラルに感謝を捧げるお祭りです。 ミルクシャーがシンドのヒンドゥー教徒にイスラム教に改宗するか迫害されるかの最後通告をしたとき、彼らは改宗する前に40日間の猶予を求めました。 その40日間、彼らはインダス川のほとりでヴァルナに祈り、懺悔し、断食し、歌を歌いました。 最後にヴァルナ神はそして、ある夫婦を救うために、自分がある夫婦のもとに人間として生まれることを告げたという。

この40日間は断食をし、祈りを捧げ、非常に質素で禁欲的な生活を送る。 また、強制改宗から救ってくれた神に感謝を捧げる。

ナーラーリ・ポアーニマ

ナーラーリー・プールニマ(Nārali Poornima)は、マハラシュトラ州のヒンドゥー教徒の漁業コミュニティによって祝われる祭りで、特にインド西部のムンバイとコンカン海岸周辺で行われる。 この祭りは、ヒンドゥー教のシュラヴァン月(7月中旬から8月中旬)の満月の日に行われる(「プールニマ」はサンスクリット語で「満月」を意味する)。

漁業コミュニティは、水と海の神であるヴァルナ神に祈りを捧げ、ココナッツ、米、花などの儀式用の贈り物を神に捧げる。

ラクシャ・バンダン

ラクシャ・バンダンはインド全土で祝われるお祭りで、姉妹が兄弟の手首にお守りを結ぶというヒンドゥー教の伝統を祝うものである。 このお祭りはヒンドゥー教のシュラヴァン月に行われる。

通常、ラクシャ・バンダンは宗教的な結びつきはなく、親族間の絆や社会的な儀式が中心だが、インド西部の一部ではラクシャ・バンダンはナーラーリー・プールニマと結びついている。 そのため、ラクシャ・バンダンの日に人々はココナッツを供え、ヴァルナ神に祈りを捧げ、神の加護と守護を求める。

ラクシャ・バンダン

ラクシャ・バンダン ヴァルナとスリランカ・タミル人

ヴァルナ神はインドのヒンドゥー教徒だけでなく、他国のヒンドゥー教徒にも崇拝されている。 インド西部のシンドゥー教徒やパキスタンの一部を除けば、ヴァルナに祈りを捧げる最大のコミュニティのひとつがスリランカのタミル人である。

スリランカにはカライヤルと呼ばれるタミル人カーストが存在し、彼らはスリランカの北部と東部の海岸線に居住している。 伝統的に、彼らは海運業を営んでおり、漁業、海上貿易、船舶輸送に携わっていた。 彼らは、真珠やタバコなどの商品をミャンマーなどの国々に出荷する、海上貿易や漁業を営む裕福なコミュニティであった、彼らは戦士カーストであり、タミル国王の陸軍大将として知られ、1980年代のスリランカ・タミル民族主義運動にも深く関与した。

カライヤル族にはいくつかの氏族があり、そのうちのいくつかはマハーバーラタ時代の王国にまで遡ることができると主張している。 その氏族のひとつは、水と海の神として重要な意味を持つヴァルナにちなんで名づけられた。 ヴァルナは海を旅するカライヤル族の氏神であるだけでなく、彼らの紋章もまたヴァルナの山であるマカラである。 このシンボルは彼らの旗によく見られる。

他の宗教におけるヴァルナ

ヴェーダのテキストやヒンドゥー教におけるヴァルナの重要性とは別に、ヴァルナに関する証拠は他の宗教や学派にも見られる。 仏教、日本の神道、ジャイナ教、ゾロアスター教にも、ヴァルナまたはヴァルナに近い神に関する記述が見られる。

仏教

ヴァルナは、大乗仏教でも上座部仏教でも神として認められている。 上座部仏教は現存する仏教の中で最も古い宗派であり、今日まで残る多数の著作がある。 これらはパーリ語で書かれ、パーリ・カノンとして知られている。 これによると、ヴァルナはサクラ、プラジャパティ、イシャナといった人物とともにデーヴァの王であった。

書物によると、デーヴァとアスラの間で戦争があった。 デーヴァたちはヴァルナの旗を見て、戦争に必要な勇気を得た。 彼らの恐れは直ちに払拭された。 哲学者ブッダホーサは、ヴァルナは仏教の天界の支配者であるサクラと、栄光と力において同等であったと述べている。 彼はデーヴァの集会の第三席に座った。

東アジアの大乗仏教では、ヴァルナはダルマパーラ(正義の擁護者、法の守護者)とされ、十二のデーヴァの一人とも呼ばれ、西の方角を司るとされている。 日本の仏教神話では、水天(すいてん)または「水のデーヴァ」として知られている。 彼は、ヤマ、アグニ、ブラフマー、プリトヴィなど、ヒンドゥー教神話にも登場する11のデーヴァと一緒に分類されている。スーリヤ

水天

水天 神道

日本の神道もヴァルナを崇拝している。 ヴァルナを祀る神社のひとつに、東京にある水天宮がある。 1868年、日本の天皇と政府は神仏分離政策を実施した。

明治維新で神仏分離が進み、ヴァルナや水天は天之御中主神(アメノミナカヌシ)と同一視されるようになった。

ゾロアスター教

ヴァルナについて語る上で非常に重要な最後の宗教は、古代イラン人の宗教であるゾロアスター教である。 インド神話とは興味深い逆転の発想で、ゾロアスター教ではアスラは上位の神であり、デーヴァは下位の悪魔の地位に追いやられている。 ゾロアスター教の聖典である『アヴェスタ』には、すべてを包括する至高の全能神アフラ・マズダが登場する。阿修羅を一つの存在にする。

彼らの神話にはヴァルナの名前は出てこないが、宇宙の秩序を司る神としてのアフラ・マズダは、ヴェーダ神話におけるヴァルナの役割と非常に似ている。

アフラ・マズダは、ヴァルナがヴェーダのミトラとよく結びつけられているように、契約、誓い、正義、光の神であるアヴェスターのミトラと結びつけられている。 これらの神々の名前と役割が似ていることから、同じ神であることに疑いの余地はない。

最後に、アフラ・マズダは、ヒンドゥー教の賢者ヴァシシュタに相当するアーシャ・ヴァヒシュタと結びついている。 ヒンドゥー神話では、ヴァシシュタとはヴァルナ=ミトラとニンフ・ウルヴァシの息子である。 イラン神話では、アーシャ・ヴァヒシュタとは、アフラ・マズダがこの世で意志を貫くのを助ける神的存在である。

このような類似点とつながりを考えると、アフラ・マズダとヴァルナが同じような起源を持っていた可能性は非常に高いと思われる。 したがって、ヴァルナはおそらく文明の初期からインド・ヨーロッパにいた神で、さまざまな文化にさまざまな形で適応していったのだろう。