目次

古代神話の中で、死と最も結びついた人物を振り返ってみると、時と場所を超えてカロンほど際立っている人物はいない。 冥王星や黄泉の国とは異なり、彼は死と冥界の神ではなく、死者の魂をアケロン川(時には三途の川)を渡って冥界に運ぶ神々の僕なのだ。

ギリシア神話とローマ神話に登場し、それぞれで同じ名前を持ち、現代に至るまでさまざまな形や表現で生き残っている。

カロンの役割

カロンとは、おそらく「サイコポンプ」と呼ばれるもの(死神のような現代的な解釈もある)の中で最も有名なもので、亡くなった魂を地上から死後の世界へとエスコートすることを任務とする人物である。 グラエコ・ローマン神話(主にカロンが登場する)では、カロンはより具体的には「渡し守」であり、川や湖の片側(通常はアケロン川)から死者をエスコートする。またはスティクス)からもう一方へ、どちらも冥界の深淵にある。

アケロン川や三途の川を渡るエスコートには、死者の目や口に残されたコインを支払わなければならない。

カロンの起源と象徴するもの

カロンという存在は、通常、原初の神エレバスと闇の女神ニュクスの息子であり、神であると言われている(悪魔と表現されることもあるが)。 ローマ時代の歴史家ディオドロス・シクルスによって、カロンの起源はギリシャではなくエジプトであると示唆された。 エジプトの美術品や文献には、アヌビス神、あるいはそのような神々が、カロンに憑依している場面が数多く見られるからである。アケンのような他の人物は、魂を川を渡ってあの世に連れて行く。

古代メソポタミアでは、フブール川は冥界に流れているとされ、その文明の渡し守ウルシャナビの助けを借りなければ渡ることができなかったからである。 また、同じようなモチーフや人物が世界中の文化圏で見られるように、渡し守のカロンに特定の出発点はないのかもしれない。すべての大陸で。

さらに、しばしば陰惨で悪魔的な姿として描かれることから、死後の世界の暗いイメージや、地獄のような炎のような場所での "永遠の天罰 "という好ましくない運命と結び付けられるようになった。

グラエコ・ローマン神話におけるカロンの発展

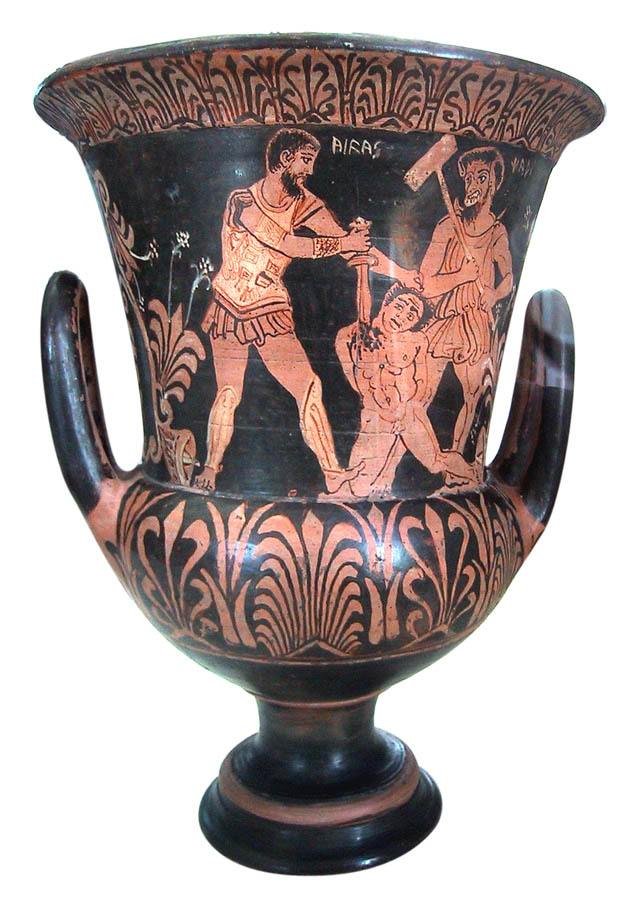

具体的には、紀元前5世紀末の壺絵に初めて登場し、同時期に描かれたポリグノトスの大作『冥界』にも登場すると考えられている。 後世のギリシア人作家パウサニアスは、この絵にカロンが登場するのは、それ以前に描かれた『ミニャス』という戯曲の影響だと考えている。死者のために渡し舟を漕ぐ老人として描かれたとされる。

関連項目: リジー・ボーデンそのため、彼が民衆の信仰から生まれた非常に古い人物なのか、それともギリシア神話の大系が増殖し始めた古代の文学的発明なのか、議論がある。

ホメロス作品(『イーリアス』と『オデュッセイア』)には、カロンがサイコポンプであるという記述はなく、代わりにヘルメスがその役割を果たしている(その後も何度も、しばしばカロンと一緒に)。 しかしその後、カロンが死者の川を渡って魂をエスコートする前に、ヘルメスが「冥界」へと魂をエスコートすることが多くなったようだ。

最初はエウリピデスの『アルケスティス』で、主人公は "魂の渡し守 "のことを考えると恐怖でいっぱいになる。少なくともそのようだ)。

その後、アケロン川/スティクス川を渡るにはカロンにコインを渡さなければならないというこの考えは、カロンと密接に結びついたため、「カロンのオボル」(オボルは古代ギリシャの硬貨)と呼ばれるようになった。 死者が出費に耐えられるよう、埋葬する者が口や目の上にオボルを置いていったとされる。 もし死者が来なければ、オボルはカロンに渡されなかった。そのため、100年間アケロン川のほとりをさまようことになると信じられている。

このような初期の劇作家たちや、「カロンのオボル」のような連想の後、魂の渡し守は、ギリシアやローマの物語、戯曲、神話の中で、冥界の何らかの側面に関わる、かなりポピュラーな人物となった。 前述のように、ローマ文学の中でさえ、その名を残している。

カロンの出現

神々や悪魔の中では、カロンの描写はあまり寛大ではない。 初期の壺絵では、髭を蓄え、平服に身を包んだ老人や壮年の男として、かなり寛大に描かれている。 しかし、後の作家や芸術家たちの想像では、ボロボロの着古した衣をまとい、しばしば燃えるような目を光らせた、老衰した嫌悪感を抱かせる人物として描かれている。

ギリシャ神話や美術におけるカロンの描写は、些細なことに構っていられない険しい人物として描かれているが、カロンが真に悪魔的で憎むべき存在として確立されたのは、エトルリアの "シャルン "やヴァージルの『アエネーイス』に登場するカロンに近い。

かつてのエトルリア人の表現では、"シャルン "は白髪交じりの肌、牙、鉤鼻、そして手には威嚇する槌を持って描かれており、彼らの神々の要素を取り入れているようだ。 この槌は、シャルンがアケロン川のほとりで対峙した者たちが実際に死んでいなかった場合、いわば仕事を終わらせるために入れられたと考えられている。

ヴェルギルは『アエネーイス』を執筆する際、同時代の作家たちの間で流行していたと思われる、威嚇的でぞっとするようなカロンの描写を取り入れた。 実際、彼は「汚れたぼろをまとった恐ろしいカロン」を「まぶしい目......炎で照らされている」と描写し、「彼は(渡し船の)棹を動かし、帆を見張りながら、焼けた鉄のような色の船で死者を運んでいる」と述べている。 彼は『アエネーイス』において、不機嫌な人物である。この叙事詩では、生きているエネアスが自分の守る領地に入ろうとすることに、最初は憤慨していた。

後に、悪魔的でグロテスクな人物としてのカロンの表現が定着し、中世や近代のイメージに取り込まれることになるようだ。

カロンと古代のカタバシス

カタバシスとは神話の物語の一種で、物語の主人公(たいていは英雄)が死者から何かを取り戻したり手に入れたりするために冥界に降りていく物語である。 ギリシャ神話やローマ神話には、このような物語がたくさんある。カロンの性格や気質をより具体化するために欠かせないものなのだ。

通常、英雄は何らかの行為や儀式で神々に嘆願することで、冥界への道を与えられるが、ヘラクレスはそうではなかった。 実際、有名な英雄ヘラクレスは、カロンが適切な手順を守らなかった珍しい例として、カロンに川を渡らせ、代わりに押しかけた。 この神話では、様々な作家によって描かれているが、ヘラクレスが12回の労働を終えている間に、カロンが英雄に怯え、自分の義務から身を引いているように見える。

そのため、カロンが常に職務に熱心で、各ヒーローに質問し、適切な "書類 "を要求するのは、他のデータベースでは当然のことである。

アリストファネス作の有名な喜劇『蛙』では、孤独な神ディオニュソスがエウリピデスを探し出し、生き返らせるために冥界に降りてくる。 彼はまた、奴隷のクサンチアスも連れてくるが、無愛想でしつこいカロンに川を渡ることを拒否される。カロンは、ヘラクレスが険しい川を渡るのを許したことに対する自らの罰について言及する。

他の戯曲や物語では、カロンも同じようにぶっきらぼうで頑固で、ある者は川を渡らせるが、ある者は川を渡らせない。 しかし、ローマの英雄アエネアスのように、まだ生きている人間に冥界を通ることを許可することもある。 カロンは、ローマの創始者が話すことができるように、嫌々ながら川を渡らせる。死者とともに。

他の場面でも、カロンの性格は風刺されることがあり、少なくとも他の主人公の滑稽な側面に付き合う暇を与えない頑固者の役を演じている。 例えば、(グラコ・ローマンの詩人ルシアンによる)死者の対話の中で、カロンは、死んだ貴族を侮辱するために冥界の底に降りてきた我慢ならないキニクスのメニポスに付き合う暇を与えない。そして過去の将軍たち。

同じ作者による『カロン』というタイトルの作品では、カロンが役割を逆転させ、この騒ぎが何なのかを知るために生者の世界にやって来る。 人間の愚かさ」とも呼ばれるこの作品は、人類の問題をコミカルに描いており、カロンがそれらを評価する立場にあるという皮肉な作品である。

カロンの後の遺産

正確な理由は明らかにされていないが、カロンの性格や外見が(ある意味で)魅力的であったため、後の中世、ルネサンス、近代の美術や文学にカロンが定期的に描かれるようになった。 さらに、カロンのオボルという考え方は歴史上も存続しており、死者の口や目の上にコインを置き、その代償として支払う文化が続いている。渡し守

この慣習がギリシャの渡し守(カロン)に由来するものであろうと、他の渡し守に由来するものであろうと、「カロンのオボル」やカロン一般は、この慣習が連想される最もポピュラーな、あるいは一般的な人物となっている。

関連項目: iPhoneの歴史:2007年から2022年までの各世代の年表ヘラクレスと冥界』やディズニーの『ヘラクレス』では、カロンの重苦しくグロテスクな描写は、後世のローマ文学者による描写を反映している。

また、ダンテ・アリギエーリの世界的に有名な作品である『神曲』、特に『地獄篇』にも登場する。 現代風にアレンジされた作品と同様、彼は黒い目をした険しい人物で、ダンテとバージルに川を渡って死者の国へと渡らせる。死とその到来。

死神のような人物と多くの類似した特徴を持つ一方で、現代ギリシャの民間伝承や伝統の中では、ハロス/シャロス/シャロンタスとして、さらに無傷で生き残っている。 これらはいずれも、最近亡くなった人を訪ねて死後の世界へと連れて行くという意味で、古代のカロンに非常に近い現代的な存在である。 あるいは、「カロンの歯から」といった現代ギリシャ語の言い回しに使われることもある、あるいは「ハロスに食われる」。

他の神々や古代の神話に登場する獣や悪魔のように、彼もまた自分の名を冠した惑星(もっと言えば月)を持っている。 その惑星は、矮惑星である冥王星(ローマ神話では黄泉の国に相当)の周りを非常に適切に回っている。 したがって、病的な死者の渡し守の興味と魅力が、現代でも非常に生きていることは明らかである。