目次

数千年前の縄文時代から現在の冷戦時代まで、島国日本は世界的に影響力のある大国に成長した。

縄文時代:~紀元前1万年~紀元後300年

居住と生計

日本の歴史の最初の時代は、文字による歴史が始まる前の先史時代である。 縄文人 日本列島が実際に島であった以前に、アジア大陸から現在日本列島として知られている地域にやってきた。

氷河期が終わる前、巨大な氷河が日本とアジア大陸を結んでいた。 縄文人は、食料である移動する家畜を追ってこの陸橋を渡り、氷が溶けると日本列島に取り残された。

移動する能力を失った縄文人は、かつて縄文人の食生活を構成していた牧畜動物が死に絶え、魚や狩猟、採集をするようになった。 初期の農業の証拠もあるが、大規模になったのは縄文時代の終わり近くになってからである。

縄文人の祖先が放浪するのに慣れていた地域よりもかなり狭い島に閉じ込められ、かつて放浪していた日本列島の入植者たちは、次第に定住地を形成していった。

当時最大の村は100エーカーの広さがあり、500人ほどが暮らしていた。 村は中央の暖炉を中心に、柱で支えられた竪穴式住居で構成され、5人が暮らしていた。

これらの集落の場所や規模は、その時代の気候に左右された。寒い年には、集落は縄文人が漁をすることができる水辺に近くなる傾向があり、暖かい年には、動植物が繁栄し、漁業にそれほど頼る必要がなくなったため、集落はより内陸に出現した。

日本の歴史を通して、海は侵略から日本を守ってきた。 日本はまた、他国との外交関係を拡大したり、狭めたり、時には打ち切ったりすることで、国際的な接触をコントロールしてきた。

道具と陶器

縄文」とは「縄目」のことで、粘土を縄状に巻いて壷や鉢にし、それを直火で焼くという技法のことである。

縄文土器は世界最古の土器である。

縄文人はナイフや斧のような基本的な石器、骨器、木器、弓矢を使用し、籐で編んだ籠や、銛、釣り針、罠などの漁撈用具も発見されている。

しかし、大規模な農耕を目的とした道具の痕跡はほとんど残っていない。 日本に農業が伝来したのは、ヨーロッパやアジアの他の地域よりもずっと遅く、縄文人は次第に海岸線近くに定住するようになり、漁業や狩猟を行うようになった。

儀式と信念

縄文人が実際に何を信じていたのかについて、私たちが収集できることは多くないが、儀式や図像の証拠はたくさんある。 彼らの最初の宗教芸術作品のいくつかは、粘土であった。 ドグー 元来は平面的な像であったものが、縄文晩期には立体的な像となった。

彼らの芸術の多くは豊穣に焦点を当て、妊婦を置物や土器に描いている。 村の近くでは、大人は貝塚に埋葬され、縄文人はそこに供え物や装飾品を残した。 北日本では、目的は不明だが、狩猟や漁の成功を祈願したのかもしれないストーン・サークルが発見されている。

最後に、理由は不明だが、縄文人は思春期を迎えた男子に儀式的に歯を抜く習慣があったようだ。

弥生時代:紀元前300年~紀元後300年

農業革命と技術革命

弥生人 縄文時代末期以降、彼らは金属加工を学び、石器から青銅器や鉄器に置き換えた。 武器、道具、鎧、装身具も金属で作られ、鍬や鋤などの常用農耕具や灌漑用具も開発された。

大規模な永続的農業の導入は、弥生人の生活に大きな変化をもたらした。 彼らの集落は永続的なものとなり、食生活は狩猟や採集によって補われるだけで、ほとんどすべて自分たちで育てた食物でまかなわれるようになった。 彼らの住居は、藁葺き屋根と土間の竪穴式住居から、地面に支柱を立てた木造建築へと変化した。

そのため、10万人ほどだった人口は、最盛期には200万人にまで膨れ上がった。

いずれも農業革命の結果であり、都市間の交易が盛んになり、特定の都市が資源と成功の拠点として台頭した。 近隣に資源があったり、交易路に近かったりする好立地の都市が最大の集落となった。

社会階級と政治の出現

それは コンスタントモチーフ 大規模農業が社会に導入されると、個人間の階級差や力の不均衡が生じるというのは、人類の歴史に見られることである。

余剰と人口の増加は、誰かに権力の座を与え、労働力を組織化し、食料を貯蔵し、より複雑な社会の円滑な機能を維持するためのルールを作り、施行することを託さなければならないことを意味する。

より大きなスケールでは、都市は経済力や軍事力を競い合う。 なぜなら、力とは市民を養い、社会を発展させることができるという確実性を意味するからだ。 社会は、協力に基づくものから競争に基づくものへと移行していく。

弥生時代も同様で、各藩は資源や経済的優位をめぐって争い、時には同盟を結んで日本の政治が始まった。

金属鉱石は希少資源であったため、それを所有する者は高い地位にあるとみなされた。 絹やガラスも同様であった。

身分の高い男性は身分の低い男性よりも多くの妻を持つのが一般的で、実際、身分の低い男性は、身分の高い男性が通ると道から外れて邪魔にならなかった。 この習慣は19世紀まで残っていた。

古墳時代:300-538年

古墳

日本の歴史が記録される最初の時代は古墳時代(西暦300~538年)である。 堀に囲まれた巨大な鍵穴状の古墳が特徴的である。 古墳時代 現存する71個のうち、最大のものは長さ1,500フィート、高さ120フィートで、これはサッカー場4面分の長さと自由の女神の高さに相当する。

このような壮大なプロジェクトを完成させるためには、莫大な数の労働者を指揮できる指導者を擁する組織化された貴族社会があったに違いない。

塚に埋もれていたのは人間だけではなく、塚から発見されたより高度な鎧や鉄の武器は、馬に乗った戦士たちが征服社会を率いていたことを示唆している。

墓まで続く、空洞の粘土の道 はにわ , 古墳時代の人々は、身分の高い人のために、緑色の玉飾りの勾玉(こうぎょく)を埋めた。 勾玉 現在の皇統の起源は古墳時代であろう。

神道

神道 の崇拝である。 神 神々を祀るという概念は古墳時代以前に生まれたが、儀式や慣習が定められた宗教として広まったのはそれ以降である。

これらの儀式は神道の中心であり、神とのつながりを保証する適切なライフスタイルを実践する信者を導くものである。 神々にはさまざまな形があり、一般的には自然の要素に関連しているが、人や物を表すものもある。

当初、信者は野外や森林のような神聖な場所で礼拝していたが、やがて、神々に捧げられ、神々を象徴する美術品や彫像を収めた祠堂や寺院を建てるようになった。

神々は神社や寺院に永住するのではなく、こうした場所を訪れ、一時的に自らを表現したものに宿ると信じられていた。

ヤマトと東洋の国々

弥生時代に誕生した政治は、5世紀を通じてさまざまなかたちで固まっていく。 ヤマト 同盟を結ぶ能力、鉄のウィドレーを使う能力、民衆を組織する能力によって、この島で最も支配的な存在となった。

ヤマトが同盟を結んだ一族には、次のようなものがあった。 ナカトミ , 春日 , モノノベ , 曽我 , 大友 , Ki そして ハジ この社会集団は「貴族階級」と呼ばれた。 宇治 そして、各人には氏族内での地位に応じた階級や称号があった。

について であります の下のクラスを構成している。 宇治 最下層は奴隷で、戦争捕虜や生まれながらの奴隷であった。

にいる何人かの人たちは であります 中国の記録によれば、日本は中国や朝鮮と国交があり、人と文化の交流があった。

日本人は隣国から学ぶという能力を重視し、朝鮮半島に前哨基地を設置したり、中国に贈り物とともに使節を派遣したりして、こうした関係を維持した。

飛鳥時代:538-710

蘇我氏と仏教と十七条憲法

古墳時代に社会秩序が確立されたのに対し 飛鳥 この時期の特徴は、政治的な駆け引きが急速にエスカレートし、時には血なまぐさい衝突が起きたことだ。

先に述べた一族のうち、権力を握ったのは 曽我 蘇我氏は後継者争いに勝利した後、天皇を擁立し、その覇権を主張した。 キンメイ 歴史上初の日本の天皇として、あるいは ミカド (伝説や神話的なものとは違う)。

キンメイ以後の時代の最も重要な指導者の一人は、摂政のプリンスであった。 松徳 聖徳は、仏教や儒教といった中国のイデオロギーや、高度に中央集権化された強力な政府の影響を強く受けていた。

これらのイデオロギーは統一、調和、勤勉を重んじ、保守的な氏族の中には聖徳が仏教を受け入れたことに反発する者もいたが、これらの価値観は聖徳の十七条憲法の基礎となり、日本国民を新しい時代の組織的な政治へと導くことになった。

十七条憲法は、上流階級が従うべき道徳規範であり、その後の立法や改革の基調と精神を定めたものであった。 統一国家、(世襲制ではなく)実力主義の雇用、地方官吏に権力を分配するのではなく単一の権力に統治を集中させるという概念について論じている。

憲法が制定されたのは、日本の権力機構がさまざまな国に分裂していた時代である。 宇治 そして十七条憲法は、真に特異な日本国家の樹立と、日本を次の発展段階へと導く権力強化の道筋を示した。

藤原氏と大化の改新

がクーデターを起こすまで、蘇我氏の支配は安泰であった。 藤原 藤原氏は645年に天皇を擁立した。 光徳 しかし、彼の治世を決定づけた改革の立役者は、実は彼の甥であった、 中野大江 .

中野は、人民と土地の私有を廃止して所有権を天皇に移譲すること、各地に行政組織と軍事組織を設置すること、土地の公平な分配を保証する国勢調査の導入を宣言すること、公平な税制を導入することなど、現代の社会主義のような一連の改革を行った。これらは後に タイカ 時代の改革。

大化の改新は、十七箇条の御誓文に引き続き、仏教と儒教の原理を取り入れ、国民を大切にする強力な中央政府に重点を置いた中国の政治構造に大きな影響を受けた。分裂した貴族階級。

中野の改革は、部族間の争いや分裂を特徴とする政治の時代の終わりを告げるものであり、天皇の絶対的な支配を定着させるものだった。

中野が名乗った 天神 として ミカド 彼の死後、後継者をめぐる血なまぐさい争いを除けば、藤原氏はその後数百年にわたって日本の政治を支配した。

天神の後継者 テンムー さらに、国民に武器の携帯を禁止し、中国のような徴兵制の軍隊を創設することで、政府の権力を集中させた。 中国風の配置と宮殿を備えた公式の首都が建設された。 日本はさらに、最初の貨幣である貨幣を開発した。 和道会報 時代の終わりに。

奈良時代:710-794

成長する帝国の成長痛

について 奈良 時代という名前は、その時代の日本の首都の名前にちなんでいる。 奈良 今日と 平城京 この都市は中国の長安をモデルにしており、碁盤の目の配置、中国建築、儒教大学、巨大な王宮、7000人以上の公務員を雇用する国家官僚機構を備えていた。

都市そのものの人口は20万人に上ったかもしれず、遠く離れた地方と街道網で結ばれていた。

政府は以前の時代よりも飛躍的に強力になったが、それでも740年には、"ヴェーダ "の一派による大規模な反乱があった。 藤原 当時の皇帝は亡命した、 正夢 そして、17,000人の軍隊で反乱を鎮圧した。

首都の成功にもかかわらず、圧倒的多数の国民にとって貧困、あるいはそれに近い状態が常態化していた。 農作業はまだ非常に原始的な方法で、作物を栽培するのに十分な土地を確保するのは難しく、灌漑技術もまだ初歩的で、不作や飢饉を効果的に防ぐには不十分だった。

こうした苦境に加え、西暦735年と737年には天然痘が流行し、歴史家の計算によれば、この国の人口は25〜35%減少した。

関連項目: アメリカはいつ、なぜ、どのようにして第2次世界大戦に参戦したのか? アメリカが参戦した日文学と寺院

帝国の繁栄に伴い、芸術や文学の分野でもブームが訪れた。 西暦712年には 古事記 その後、天武天皇の勅命により、「神話大系」が刊行された。 日本書紀 神々の系譜を記し、それを皇統の系譜と結びつけ、神話と歴史が融合した書物である。 ミカド 神々の神聖な権威に直接

この間 ミカド の東方大寺院が最も有名である。 東大寺 当時は世界最大の木造建築で、高さ50フィート(約500トン)の世界最大の仏陀坐像が安置されていた。 現在はユネスコの世界遺産に登録されている。

皇帝は貴族を免除して農民に重税を課し、建設資金を捻出した。

天皇は寺院を建てることで、飢饉や病気、貧困に苦しむ帝国の運勢を改善することを期待していた。 しかし、政府の資金管理能力の欠如が宮廷内の対立を招き、その結果、平城京から平安京への遷都が実現した。

平安時代:794-1185

政府と権力闘争

首都の正式名称は 平安 というニックネームで呼ばれるようになった: 京都 京都には京都府庁を中心とする政府の中枢が置かれていた。 ミカド 彼らは700万の地方を68の州に分けて統治した。

都に集まっていたのは貴族、芸術家、僧侶などであり、人口の大半は自作農か地主貴族であった。 過度の課税や盗賊行為への怒りが湧き上がり、反乱に発展したことは一度や二度ではない。

前時代に始まった公有地払い下げ政策は10世紀には終了し、裕福な貴族がより多くの土地を取得するようになり、貧富の差が拡大した。 貴族は所有する土地に居住しないことも多く、貴族と統治する民衆の間に物理的な隔たりが生まれた。

この間、天皇の絶対的権威は失墜し、藤原氏出身の官僚が権力の中枢に入り込み、政策を牛耳り、娘を天皇に嫁がせて皇統に浸透していった。

さらに、多くの天皇が子供の頃に即位したため、藤原氏の摂政が統治し、大人になってからは藤原氏の代理人が助言するというサイクルが生まれた。 その結果、天皇は若くして即位し、30代半ばで退位するというサイクルが生まれ、影の政権が継続することになった。

このようなやり方は、当然のことながら、政府内のさらなる分裂を招いた。 白川 藤原氏の支配を回避するため、1087年に退位して息子を皇位に就け、その監視の下で統治させた。 この慣行は「隠遁政権」として知られるようになり、本当の ミカド は王座の後ろから統治し、ただでさえ複雑な政府にまた新たな複雑さを加えた。

藤原氏の血はあまりにも広範囲に広がっていたため、適切に管理することができなかった。 天皇や貴族に多くの子供が生まれると、そのうちの何人かは後継者から外された。 源 そして 平良 彼はやがて、侍の私兵を率いて天皇に挑むことになる。

その後、源氏が勝利を収め、覇権を握った。 鎌倉 幕府は、日本の歴史の次の中世の章の間、日本を支配することになる軍国主義政府である。

用語 武士 は、もともと貴族の戦士を表すのに使われていた( ぶし )が、12世紀に台頭し、日本の権威を支配した武士階級のすべてのメンバーに適用されるようになった。 サムライは通常、次の1つを組み合わせて命名された。 漢字 (日本の書記体系で使われる文字)を父親か祖父から受け継ぎ、もうひとつ新しい漢字を加えた。

武士には見合い結婚というものがあり、同格かそれ以上の身分の仲人を立てて結婚させるもので、身分の高い武士にとっては必然的なこと(女性と知り合う機会がほとんどなかったから)であったが、身分の低い武士にとっては形式的なものであった。

ほとんどの武士は武家の女性と結婚したが、身分の低い武士は一般庶民との結婚も許された。 このような結婚では、女性が持参した持参金が夫婦の新しい家庭を築くために使われた。

ほとんどのサムライは、名誉の掟に縛られ、下の者の手本となることを期待されていた。 彼らの掟の中で特筆すべきものは、次の通りである。 切腹 または ハラキリ これは、不名誉な武士が死に逝くことで名誉を回復できるようにしたもので、武士はまだ社会的ルールに縛られていた。

の著書のように、侍の振る舞いをロマンチックに描写したものはたくさんあるが、そのようなものはない。 武士道 1905年 古武道 そして伝統的な 蕾 は、武士が他の武士と同様に戦場で実践的であったことを示している。

日本の芸術、文学、文化

平安時代には、中国文化の大きな影響から脱却し、日本文化が洗練されていった。 日本で初めて文字が発達し、世界初の小説が書かれるようになった。

と呼ばれていた。 源氏物語 その他の重要な著作も女性によって書かれたもので、日記形式のものもある。

この時代に女流作家が登場したのは、藤原氏が天皇の関心を引き、宮廷の支配を維持するために娘を教育することに関心を持ったからである。 彼女たちは、人生のはかなさに焦点を当てた独自のジャンルを作り上げた。 男性は宮廷での出来事を語ることには興味を示さなかったが、詩は書いた。

絹織物、宝石、絵画、書道など、芸術的な贅沢品や高級品の出現は、宮廷人に自分の価値を証明する新たな道を提供した。 男は、その芸術的能力だけでなく、身分によっても判断された。

鎌倉時代:1185-1333

鎌倉幕府

将軍として、 源頼朝 しかし、厳密には、"幕府 "としての権力は、"幕府 "ではなく、"幕府 "であった。 ミカド 幕府は天皇を軍事的に保護するかわりに、天皇を軍事的に保護した。

鎌倉時代の始まりは、19世紀まで続く封建時代の幕開けとなった。

しかし、源頼朝は政権を握ったわずか数年後に乗馬中の事故で亡くなった。 その妻である、 北条政子 そして彼女の父親、 北条時政 北条氏の一族である北条氏が権力を掌握し、執権幕府を樹立したのである。

北条政子とその父は、源頼朝の次男に将軍職を与えた、 サネトモ 実際に自分たちを統治しながら、後継者ラインを維持するためだ。

鎌倉時代最後の将軍は 北條守時 北条は幕府の座を永久に維持することはなかったが、幕府政治は1868年の明治維新まで何世紀にもわたって続いた。 日本は、武士と戦いと戦争の原則が文化を支配する、主に軍国主義的な国となった。

貿易と技術・文化の進歩

この時期、中国との貿易が拡大し、貨幣が頻繁に使われるようになり、時には武士が使いすぎて借金を背負うこともあった。 新しく優れた道具や技術によって農業がより効果的になり、それまで放置されていた土地の利用も改善された。 女性が領地を所有し、一家の長になり、財産を相続することが許された。

の新宗派 仏教 の原則に焦点を当てた。 禅 その美へのこだわり、簡素さ、生活の喧騒からの撤退から、武士の間で非常に人気があった。

この新しい仏教の形は、当時の芸術や書物にも影響を与え、この時代には新しい注目すべき仏教寺院がいくつも生まれた。 神道もまだ広く行われており、時には仏教を修行する人々と同じ人々によって行われていた。

モンゴルの侵略

鎌倉時代の1274年と1281年に、日本の存続を脅かす2つの大きな危機が起こった。 幕府に年貢の要求を無視され、鎌倉幕府は鎌倉幕府に反感を抱いていた。 ミカド モンゴルのクブライ・ハーンが日本に2つの侵略艦隊を送ったが、いずれも台風に見舞われ、船は破壊されるか、航路を大きく外れることになった。 この暴風雨は「台風」と呼ばれた。 神風 '、つまり奇跡的な摂理に見える'神の風'である。

しかし、日本は外部の脅威を避けたものの、蒙古襲来未遂の間とその後に常備軍を維持し、戦争に備えるというストレスは北条幕府には大きすぎた。

建武の改革:1333-1336年

について ケンムー 修復 は、鎌倉時代と足利時代の間の激動の過渡期であった。 当時の天皇、 後醍醐 (1318-1339)は、蒙古襲来の緊張による不満に乗じて、幕府から王位を奪還しようとした。

鎌倉幕府に不満を持つ武将たちの協力を得て、1333年に鎌倉に戻る。 足利尊氏 鎌倉幕府は1336年、後醍醐天皇によって倒された。

しかし、足利は将軍の称号を望んだが、後醍醐はこれを拒否したため、前天皇は再び流罪となり、足利はより従順な天皇を擁立して将軍の座に就き、足利時代が始まった。

足利(室町)時代:1336-1573年

戦国時代

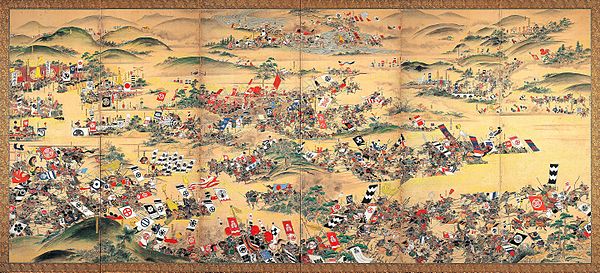

足利幕府は、その権力を鎌倉に置いた。 室町 この時代は、戦国時代と呼ばれる暴力の世紀であった。

戦国時代のきっかけとなったのは1467年から1477年にかけての応仁の乱であるが、戦国時代そのものは1467年から1568年まで、つまり開戦から丸1世紀を経た後まで続いた。 日本の武将たちは激しく対立し、それまで中央集権的だった体制を分裂させ、戦国時代の都市を破壊した。 平安京 1500年に書かれた匿名の詩が、この混乱を描写している:

を持つ鳥。

体は一つだが

くちばしは2本、

ペッキングそのもの

死ぬまで。

ヘンショール、243応仁の乱が勃発したのは、薩摩藩と薩長同盟の対立が原因だった。 細川 そして ヤマナ しかし、この争いは有力な一族の大半を巻き込み、一族を率いる武将たちは100年にわたり争うが、どの武将も覇権を握ることはなかった。

もともとの対立は、各家が異なる幕府候補を支持したためと考えられていたが、幕府の権力はもうほとんどなく、議論は無意味だった。 歴史家たちは、戦いの本当の原因は、攻撃的な戦国武将たちが武士たちの軍勢を鍛えたいという願望から生まれただけだと考えている。

戦いの外での生活

中央政府が分裂したことで、地域社会はより大きな支配力を持つようになった。

地元の軍閥、 ダイミオス つまり、その地方の人々は、天皇や将軍の時代ほど税金を納めていなかったのだ。

農業は、二毛作技術の発明と肥料の使用によって繁栄し、村は規模を拡大し、共同作業がすべての生活を向上させることができると考え、自分たちで統治するようになった。

関連項目: クレオパトラはなぜ死んだのか? エジプトのコブラに噛まれて彼らは結成された。 だから そして イッキ 平均的な農民は、暴力的だった足利時代には、以前の平和な時代よりもずっと恵まれていた。

カルチャー・ブーム

農民が成功したのと同様に、芸術もこの暴力的な時代に花開いた。 金閣寺 そして 銀閣寺 この時代に建設され、今日でも多くの観光客を引きつけている。

茶室と茶道は、独立した茶室を持つ余裕のある人々の生活の定番となった。 茶道は禅宗の影響から発展し、落ち着いた空間で行われる神聖で正確な儀式となった。

禅宗はまた、能楽、絵画、華道にも影響を与え、これらはすべて、後に日本文化を定義することになる新たな発展であった。

統一(安土桃山時代):1568年-1600年

織田信長

戦国時代は、一人の武将が他の武将を凌駕することでようやく終焉を迎えた: 織田信長 1568年に天皇の権力の座である平安京を占領し、1573年には最後の足利幕府を追放した。 1579年までに信長は日本の中央部をすべて支配した。

豊臣秀吉という有能な武将がいたこと、適切な場合には戦争ではなく外交に積極的に取り組んだこと、前時代にポルトガル人が日本に持ち込んだ火器を採用したことなどである。

日本の半分を支配し続けることに集中した信長は、新帝国の資金を調達するために一連の改革を行った。 有料道路を廃止し、その資金をライバルの 藩主 通貨を鋳造し、農民から武器を没収し、商人をギルドから解放して国に手数料を支払うようにした。

しかし、信長は、新国家にとって重要な物資や技術(銃器など)の交易のため、ヨーロッパとの関係を有益なものにすることが、成功を維持するための大きな要素であることも認識していた。 そのため、キリスト教宣教師が修道院を設置することを許可し、時には仏教寺院を破壊したり焼いたりすることもあった。

信長は1582年、裏切り者の家臣に座を奪われて自害したか、火事で息子も死んだかのどちらかで亡くなった。 彼のスター将軍だった、 豊臣秀吉 そして、すぐに信長の後継者であることを宣言した。

豊臣秀吉

豊臣秀吉 桃山城は桃山の麓に築城され、日本各地に城の数が増えていった。 そのほとんどは攻め落とされることなく、見世物的なものであった。 大阪 または 江戸 (東京)である。

秀吉は信長の遺志を継ぎ、先代と同じように外交と武力を織り交ぜた20万の軍勢で日本の大部分を征服した。 天皇の実権がなかったにもかかわらず、秀吉は他の将軍と同様、国家に裏打ちされた完全かつ正統な権力を持つために天皇の寵愛を求めた。

秀吉が残した遺産のひとつに、江戸時代まで続く階級制度がある。 し・の・こ・しょ 各クラスの名前から取ったものである。 シー は戦士だった、 いいえ は農民だった、 コウ 職人であり 笙 は商人だった。

つまり、農民は武士になることはできず、武士は武士として生涯を捧げなければならず、農業を営むことはできなかった。

1587年、秀吉はすべてのキリシタン宣教師を日本から追放する勅令を出したが、半ば強制的なものであった。 1597年、秀吉はさらに強制的な勅令を出し、26人のキリシタンの死者を出した。

しかし、秀吉は信長と同様、ヨーロッパを代表するキリシタンと良好な関係を維持することが重要であると考え、東アジアの商船を悩ませた海賊の取締りにも乗り出した。

1592年から1598年にかけて、秀吉は明王朝を倒すための中国への道として、2度の朝鮮侵略を開始する。 最初の侵略は当初成功し、平壌まで押し進めたが、朝鮮水軍と地元の反乱軍によって撃退された。

第二次侵攻は、20世紀以前の東アジアで最大規模の軍事作戦のひとつとなったが、失敗に終わり、壊滅的な人命の損失、財産と土地の破壊、日韓関係の険悪化、そして明朝の最終的な衰退につながる犠牲をもたらした。

1598年に秀吉が亡くなると、日本は朝鮮半島から残りの軍隊を引き揚げた。

徳川家康

徳川家康 しかし、当然ながら家康と他の大臣たちは争うばかりで、1600年に家康が勝利し、秀吉の息子の座に就いた。

1603年に将軍の座に就き、徳川幕府を開いて日本は完全に統一された。 その後、日本人は約250年の平和を享受した。 信長が餅を混ぜ、秀吉が焼き、家康が食べた」(ビーズリー、117)という日本の古いことわざがある。

徳川時代:1600年~1868年

経済と社会

徳川時代、日本経済は数世紀にわたる平和によって、より強固な基盤を築いた。 秀吉の し・の・こ・しょ 太平の世に職を失った武士は商売を始めたり、官僚になったりした。

農民は土地(農民が働く貴族の土地)に縛られ、農民が働く貴族の安定した収入を確保するために、農業と関係のないことをすることを禁じられていた。

農業は、米、ゴマ油、藍、サトウキビ、桑、タバコ、トウモロコシなどへと拡大し、これらの生産物を加工・販売する商業や製造業も発展した。

その結果、商人層の富が増大し、貴族や大名ではなく、商人や消費者を対象とした文化的な対応が都市の中心部で行われるようになった。 この徳川時代中期には、次のような現象が見られた。 歌舞伎 劇場だ、 文楽 人形劇、文学(特に 俳句 )、そして木版印刷である。

隔離という行為

1636年、徳川幕府は鎖国令を発布し、日本はすべての西洋諸国から遮断された(長崎の小さなオランダの前哨基地を除く)。

キリスト教は数世紀前から日本に定着し、徳川時代初期には30万人のキリスト教徒がいた。 1637年の反乱の後、残酷に弾圧され、地下に追いやられた。 徳川政権は日本から外国の影響と植民地感情を排除したかったのだ。

しかし、世界がより近代的な時代に移行するにつれ、日本が外界から遮断されることは不可能になった。

1854年、マシュー・ペリー提督がアメリカ艦隊を日本海域に投入し、日米和親条約を締結させたのは有名な話だ。 神奈川 この条約に調印しなければ江戸を爆撃するとアメリカが脅したため、調印された。 これにより、徳川時代から明治維新への移行が必要となった。

明治維新と明治時代:1868-1912 CE

反抗と改革

明治時代は、日本が開国を開始した時代であり、日本の歴史において最も重要な時代のひとつである。 明治 維新は1868年1月3日、京都でのクーデターによって始まった。 長州 そして 薩摩 .

明治という言葉は「啓蒙的な統治」を意味し、「近代的な進歩」と「東洋的な」伝統的価値観の融合を目指した。

武士は徳川幕府のもとで、平和な時代には武士として使い物にならず、同じ行動規範に縛られるという苦しみを味わってきた。 彼らはまた、アメリカやヨーロッパ列強が日本を開国させようと主張し、西洋が日本人に与える潜在的な影響力を懸念していた。

1871年に国軍が創設され、その2年後には国民皆兵令が発布された。

政府はまた、貨幣制度と税制を統一するいくつかの改革を導入し、当初は西洋の学問に重点を置いた国民皆教育を導入した。

しかし、新天皇は新しい農地政策に不満を持つ士族や農民の反対に直面した。 一揆は1880年代にピークに達した。 同時に、西洋の理想に触発された日本人は立憲政治を推し進め始めた。

明治憲法は1889年に公布され、二院制の国会となった。 ダイエット そのメンバーは、限定された投票権によって選出されることになっていた。

20世紀へ

1880年までに電信線がすべての主要都市を結び、1890年までに1,400マイル以上の鉄道路線が敷かれた。

これらの変化はすべて西洋の科学技術からもたらされた。 文明開化 これには、衣服や建築などの文化的傾向や科学技術も含まれる。

1880年から1890年にかけて、西洋と日本の伝統的な理想が徐々に和解していった。 突然流入したヨーロッパ文化は、やがて和らぎ、芸術、教育、社会的価値観において日本の伝統文化と混ざり合い、近代化を目指す人々と西洋による日本文化の抹殺を恐れる人々の両方を満足させた。

明治維新は日本を近代国家へと押し上げ、外国に有利な不公正な条約を改正し、1894年から95年にかけての対中国戦争と1904年から05年にかけての対ロシア戦争の2つの戦争に勝利した。 これによって日本は、欧米の超大国と肩を並べる世界的な大国としての地位を確立したのである。

大正時代:1912年~1926年

日本の20年代と社会不安

皇帝 大正 明治の息子であり後継者であった大正天皇は、若くして脳髄膜炎を患い、その影響で次第に権威と統治能力が衰えていった。 権力は国会議員に移り、1921年には大正天皇の息子である ヒロヒト が摂政となり、皇帝自身は公の場に姿を見せなくなった。

音楽、映画、演劇のシーンが発展し、東京などの大学都市にはヨーロッパ風のカフェが出現し、若者たちはアメリカやヨーロッパの服を着るようになった。

同時に、リベラルな政治が台頭し始めた。 吉野作造博士 法学と政治理論の教授で、平等な社会の鍵は普遍的な教育にあるという考えを広めた。

1914年から1918年にかけて、1年間のストライキ回数は4倍に増加した。 女性参政権運動が勃興し、女性が政治に参加したり働いたりすることを妨げる文化的・家族的伝統に異議を唱えた。

実際、この時代、最も広範な抗議行動を主導したのは女性たちであり、農民の妻たちが米価の大幅な上昇に抗議し、他の産業における多くの抗議行動を触発することになった。

災害の襲来と天皇の帰還

1923年9月1日、マグニチュード7.8の大地震が日本を襲い、政治的暴動はほとんど収束した。 地震とそれに続く大火災で15万人以上が死亡、60万人が家を失い、当時世界第3位の都市だった東京は壊滅的な打撃を受けた。 ただちに戒厳令が敷かれたが、日和見主義的な暴徒を止めるには十分ではなかった。少数民族と政敵の両方が殺害された。

天皇の指揮下にあるはずの日本帝国陸軍は、実際には首相と高級閣僚によって統制されていた。

その結果、過激すぎると判断された政治的ライバルや活動家が、軍隊を使って拉致、逮捕、拷問、殺害された。 これらの行為を担当した地元の警察や軍隊の幹部は、「過激派」が地震を口実に政権を転覆しようとしていると主張し、さらなる暴力につながった。 首相が暗殺され、皇太子暗殺未遂事件も発生した。摂政の生活

この法律は、潜在的な反対意見を先制的に阻止するために個人の自由を削減し、帝国政府に対する反抗には10年の実刑を科すというものだった。 天皇が死去すると、摂政皇太子が即位し、次のように名乗った。 昭和 平和と悟り」を意味する。

天皇としての昭和天皇の権力は儀式的なものであったが、政府の権力は騒乱の間中よりはるかに強固なものであった。 新たな厳格で軍国主義的な政権の基調を特徴づける慣行が導入されたのである。

1936年以降、一般市民は天皇を見ることさえ違法となった。

昭和:1926年~1989年

超国家主義と第二次世界大戦

昭和初期は、日本国民と軍部の間に超国家主義的な感情があったことが特徴で、欧米列強との交渉において弱いと思われたため、政府に対して反感が向けられたほどであった。

帝国陸軍は天皇に反抗して満州に侵攻し、これに対して帝国政府はさらに権威主義的な支配を強めた。

この超ナショナリズムは、昭和のプロパガンダによれば、日本以外のアジア諸国民をすべて劣った存在とみなす態度へと発展した。 日本書紀 皇帝は神々の子孫であり、皇帝とその一族は他の者の上に立っていた。

この侵略と資源の必要性が、日本が枢軸国に加わり、第二次世界大戦のアジア地域で戦う動機となった。

残虐行為と戦後日本

1937年末、日本帝国陸軍は中国との戦争中に南京大虐殺を行い、南京で約20万人が虐殺された。

略奪と焼き討ちに遭い、その影響はその後何十年も街に鳴り響いた。 しかし1982年、新しく検定された高校の日本史教科書が、辛い歴史的記憶を曖昧にするために意味論的な表現を使っていたことが明るみに出た。

中国政府は激怒し、公式の『北京論叢』は、歴史的事実を歪曲することで、教育省は「日本の若い世代の記憶から、中国や他のアジア諸国に対する日本の侵略の歴史を消し去り、軍国主義復活の基礎を築こうとした」と非難した。

数年後の1941年、第二次世界大戦における枢軸国の動機の一部として、アメリカの太平洋艦隊を破壊するために、日本の戦闘機がハワイの真珠湾の海軍基地を爆撃し、約2400人のアメリカ人が死亡した。

これに対してアメリカは日本に宣戦布告し、悪名高い8月6日と9日の原爆投下につながった。 広島 そして 長崎 原爆は10万人以上の死者を出し、その後何年にもわたって数え切れないほどの人々に放射能中毒を引き起こした。 しかし、原爆は意図した効果を発揮し、昭和天皇は8月15日に降伏した。

戦時中、1945年4月1日から6月21日まで、この島では 沖縄 - 九州からわずか350マイル(563km)南に位置する沖縄は、琉球諸島最大の島であり、血なまぐさい戦いの舞台となった。

その獰猛さから "鋼鉄の台風 "と呼ばれた沖縄戦は、太平洋戦争で最も血なまぐさい戦いのひとつとなり、双方の指揮官を含む1万2000人以上のアメリカ人と10万人以上の日本人の命を奪った。 さらに、少なくとも10万人の民間人が戦闘で死亡するか、日本軍によって自決を命じられた。

第二次世界大戦後、日本はアメリカ軍に占領され、リベラルな西欧民主主義憲法を制定させられた。 権力は国会と首相に委ねられた。 1964年の東京夏季オリンピックは、日本が第二次世界大戦の惨禍からようやく立ち直り、近代世界経済の本格的な一員として登場した瞬間であり、日本史のターニングポイントであると多くの人が見ている。

かつて日本の軍事費に充てられていた資金はすべて経済建設に使われ、かつてないスピードで日本は製造業で世界的な大国となった。 1989年までには、日本はアメリカに次ぐ世界有数の経済大国となった。

平成:1989年~2019年

昭和天皇が亡くなった後、その息子 アキヒト 1991年には、200年近く眠っていた雲仙普賢岳が噴火した。

1995年には神戸市で6.8の地震が発生し、同じ年に終末論カルト宗教の「ドゥームズデイ・カルト(終末論カルト)」によって、神戸の町は6.8の地震に見舞われた。 オウム真理教 が東京メトロでサリン・テロを実行した。

2004年にも地震が発生した。 北陸 2011年には、日本史上最強の地震(震度9)により津波が発生し、数千人が死亡した。 福島 チェルノブイリ以来の深刻な放射能汚染を引き起こした原子力発電所。 広島 そして 岡山 多くの死者を出した。 北海道 .

スピリチュアリズムと災害研究』という本を書いた社会学の金菱清教授は、平成の終わりは "災害の時代を終わらせ、新たなスタートを切る "ことだったという「考えに引き寄せられた」と語ったことがある。

麗和時代:2019年~現在

平成は天皇が自ら退位したことで幕を閉じたが、これは伝統の断絶を示すものであり、時代の命名と同様、中国の古典文学から名前を取るのが一般的であった。 今回、"平成 "という名前は "平成 "ではなく、"平成 "であった。 レイワ 美しい調和」を意味する "beautiful harmony "から取られた。 万葉集 安倍晋三首相は天皇陛下の後を継ぎ、現在の日本を率いている。 晋三首相は、日本が長い冬の後に花のように咲き誇る可能性を表すためにこの名前が選ばれたと語っている。

2020年9月14日、日本の政権与党である保守政党・自由民主党は、安倍晋三首相の後任として菅義偉氏を新党首に選出した。

安倍政権で官房長官を務めた菅氏は、自民党総裁選で議員や地方議員から534票中377票を獲得し、大差で当選した。 現在の日本の元号を発表し、「レイワおじさん」の愛称で親しまれた。