目次

広義の日本神話は、主に神道と仏教に由来する、さまざまな伝統や神話の合体である。 両者とも日本神話に、精巧で多様な神々、守護神、「カミ」(自然界やその特徴に関連する聖なる霊や力)のパンテオンを提供している。

さらに、より地域に根ざした日本の民間伝承もまた、この豊かな信仰の総合体の重要な構成要素となっている。

この緩やかな枠組みの中には、日本の歴史や神話に登場する英雄的な人物だけでなく、各家の先祖代々の死者(彼ら自身がカミとなる)に対する深い畏敬の念と崇敬の念も埋め込まれている。 そのため、日本列島全域で現代文化の中心的な役割を今なお保ち続けている、活気に満ちた研究と好奇心の分野なのである。

日本の神道と仏教の歴史

鎌倉・光明寺の稲荷社。 仏教の卒塔婆と神道が同じ絵の中にある。

鎌倉・光明寺の稲荷社。 仏教の卒塔婆と神道が同じ絵の中にある。 今日、神道と仏教は2つの異なる信仰と教義であると考えられているが、記録されている日本の歴史の大半において、両者は日本社会で並行して信仰されていた。

実際、1868年に神道が日本の正式な宗教として国家によって強制的に採用される以前は、「神仏習合」が唯一の組織的な宗教だった。

関連項目: マルス:ローマの軍神日本の多くの寺院でも、仏教と神道の神社が何世紀にもわたってつながっている。

神道と日本仏教の違い

日本神話を構成する具体的な神話、人物、伝統のいくつかを深く掘り下げる前に、神道と日本仏教の不可欠な要素をさらにたどり、実際に何が両者を隔てているのかを簡単に探ることが重要である。

神道は仏教とは異なり、日本発祥の宗教であり、日本固有の国教と考えられている。

一方、仏教は広くインドに起源を持つと考えられているが、日本の仏教には日本独自の要素や慣習が多くあり、「旧仏教」と「新仏教」の多くが日本固有のものである。 また、仏教の形式は中国や韓国の仏教とも密接に関連しているが、やはり独自の要素が多い。

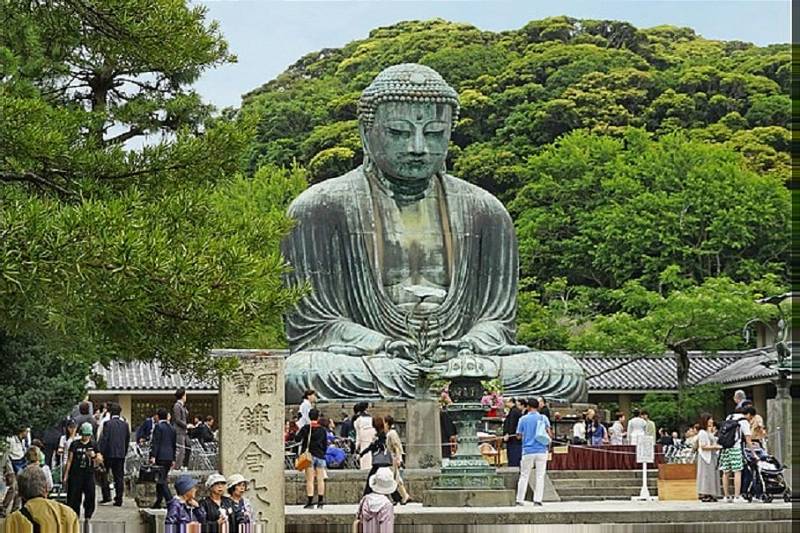

鎌倉大仏は、高徳院にある青銅製の阿弥陀如来像である。

鎌倉大仏は、高徳院にある青銅製の阿弥陀如来像である。 日本仏教の神話へのアプローチ

仏教徒は一般的に、伝統的な意味での神や神々を崇めることはないが、人々を見守る霊的存在(天使に似ている)である仏陀(悟りを開いた者)、菩薩(成仏への道を歩む者)、そして仏教の伝統であるデーヴァを敬い、賞賛する。

関連項目: ハラルド・ハルドラーダ:最後のヴァイキングしかし、日本の仏教は、これらの人物を3,000を超える実在の神のパンテオンの一部として、顕著に解釈していることで知られている。

神話への神道的アプローチ

多神教である神道には、古代ギリシャの神々やローマの神々からなる異教のパンテオンのように、多くの神々がいる。 実際、日本のパンテオンには「八百万の神々」がいると言われているが、この数字は日本列島を見守る無限の神々を意味するものとされている。

さらに、「神道」はゆるやかに「神々の道」を意味し、山、川、泉など日本の自然や地形そのものに内在している。 神々は自然界やその現象のすべてに存在し、道教やアニミズムにも似ている。

しかし、神道の伝統には、日本仏教における特定の神的存在の序列と優位性があるように、多くの主要で包括的なカミも存在する。 それらの多くは生き物や雑種の姿をしているが、多くのカミ、菩薩、またはデーヴァが驚くほど人間的な姿をしていることも事実である。

この彫刻は、神道として知られる日本の宗教的伝統に関連する神々の名前であるカミを表している。

この彫刻は、神道として知られる日本の宗教的伝統に関連する神々の名前であるカミを表している。 日本神話の主な慣習と信仰

神道と日本仏教はどちらも非常に古い宗教観であり、それぞれ異なる神々や修行が膨大に存在する一方で、一貫した信仰体系を構成するのに役立つ特定の重要な要素を持っている。

神道の実践と信仰

神道では、家庭内(神棚)、先祖代々の土地、公共の神社(神社)など、神社で神を敬うことが不可欠である。 神主と呼ばれる神官は、これらの公共の場所を監督し、適切な食べ物や飲み物を供え、伝統的な神楽舞などの儀式や祭りを行う。

ほとんどのカミは友好的で、周囲の人々に従順であると考えられているが、悪意や敵対心を持つカミも存在し、コミュニティに対して破壊的な行動を起こすこともある。 一般的に優しいカミでも、警告に従わなければ、報復行為を行うこともある。真打と呼ばれる。

地域や先祖代々のカミの姿は非常に多いので、それに応じて、コミュニティによってより親密な交流や付き合いのレベルがある。 特定のコミュニティのカミは氏神として知られ、特定の家庭のカミは式神として知られている。

しかし、これらのさまざまなレベルの親密さを通して一貫しているのは、人間とカミの交流のほとんどに不可欠な浄化と清めの要素である。

日本仏教の実践と信仰

日本の仏教が「神々」や神話と最も顕著なつながりを持つのは、9世紀に空海によって創始された真言宗のような「密教」である。 真言宗は、インドで生まれた金剛界仏教からインスピレーションを受け、中国で「密教」としてさらに発展したものである。

空海の教えと密教の普及に伴い、日本の仏教の信仰体系に多くの新しい神々が加わった。 それは空海が中国で密教を研究し学んだ時に発見したもので、特にその儀式的な性質と、神道神話から多くの神々を拝借し始めたという事実で、たちまち大人気となった。

真言宗の信者にとって重要な修行である高野山への巡礼のほかに、護摩法要は日本仏教の修行において中心的な位置を占めており、神話的な要素も強い。

儀式そのものは、資格を持った僧侶や「アーチャヤ」たちによって毎日行われ、真言宗の寺院で「奉献された火」に点火し、手入れをすることからなる。

これらの儀式を見守るのは、「不動明王」として知られる仏教の神アカラである。 障害を取り除き、邪念を滅ぼすとされる怒りの神である。 儀式を執り行う際には、高さが数メートルに達することもある火が、時には太鼓を打ち鳴らしながら、神の寵愛を呼び起こし、邪念や邪念を追い払う。共同体の願いを叶える。

仁和寺金堂、真言宗寺院の正面、京都府京都市右京区、日本

仁和寺金堂、真言宗寺院の正面、京都府京都市右京区、日本 フェスティバル

特に、神道系の祭りである「祇園祭」と仏教系の祭りである「お水取り」は、その清めの要素から、日本神話の中心的なテーマと非常に合致している。

祇園祭が地震やその他の天災を避けるためにカミを鎮めるためのものであるのに対し、お水取りは人々の罪を清めるためのものである。

前者では、多種多様なショーやパフォーマンスが行われ、日本文化が炸裂する。一方、後者では、水かけが行われ、巨大な火が灯される。

日本神話の主な神話

練習が日本神話という広い分野に不可欠であるように、練習に意味と背景を持たせることが不可欠である。 その多くは、日本全国で広く知られている神話から派生したものであり、神話の枠組みをより実質的なものにするだけでなく、日本という国そのものの本質的な側面を体現するのに役立っている。

主な情報源

日本神話の豊かなタペストリーは、口承伝承、文学的テキスト、考古学的遺跡など、多種多様な異なる情報源からその構成要素を得ている。

日本の地方社会はパッチワークのような性質を持っていたため、神話や伝統は地域ごとに増殖し、互いに独立したものとなることが多かったが、日本の歴史の中で中央集権国家が台頭してきたため、神話の包括的な伝統も列島全体に広がっていった。

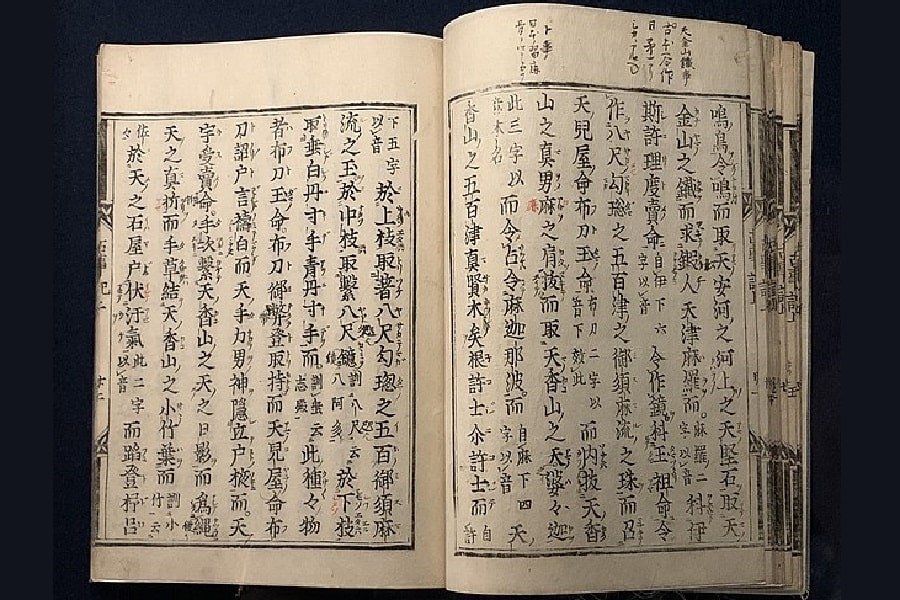

古事記」と「日本書紀」である。この2つの文献は、紀元8世紀にヤマト政権下で書かれたもので、日本列島とそこに住む人々の宇宙観と神話の起源を概観している。

古事記』真福寺写本

古事記』真福寺写本 天地創造の神話

日本の創世神話は「神生み」と「国生み」によって語られ、「神生み」の後に「国生み」がある。 古事記』では、「事代主神(ことしろぬしのかみ)」と呼ばれる原初の神々が天と地を創造したが、この段階では地球は宇宙に漂う形のない塊に過ぎなかった。

この最初の神々は生殖を行わず、性別を持ちませんでしたが、その後に生まれた神々、すなわちカミヨナナヨ(神代七代)は、5組の夫婦と2組の単独神で構成されていました。 最後の2組の夫婦、イザナギとイザナミは兄妹(男女)であり、この2組の夫婦から他の神々が誕生し、地球は固形。

その結果、隠岐、筑紫、壱岐、佐渡、大和、伊予、対馬、淡路の八つの大島を生むことができた。

カグツチの誕生と死

イザガニとイザナミの間に生まれた地上の神の中で最後に生まれたのがカグツチである。カグツチは火の神で、その誕生によって母イザナミの性器を焼き、その過程でイザナミは死んだ!

イザナギは息子を殺して首を切り、その遺体を八つに切り分けた。 その八つが日本列島にある八つの火山(と神)となった。 その後、イザナギが死者の世界に妻を探しに行ったとき、妻が腐った死体から八柱の雷神を生んでいるのを見た。

西川祐信の『イザナギ神とイザナミ神

西川祐信の『イザナギ神とイザナミ神 これを見たイザナギは、橘の小野にある生者の国に戻り、神道の儀式の中心である禊(みそぎ)を行った。 禊のために裸になる過程で、彼の衣服やアクセサリーは12の新しい神となり、体の各部分を清めるためにさらに12の神となった。 最後の3つ、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、月読命(つくよみのみこと)、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)の3つが最も重要であり、以下で詳しく説明する。

天狗

天狗王が数匹の天狗を訓練する様子を描いた木版画。

天狗王が数匹の天狗を訓練する様子を描いた木版画。 仏教と日本神話を区別するのは難しいが、天狗は日本の民間信仰に由来するいたずら好きな人物で、日本独自の神話に加わった例であることは間違いない。 一般的に小鬼として描かれたり、猛禽類や猿の姿をしている天狗は、日本の山岳地帯に住んでいるとされ、もともとは無害な害虫にすぎない。

しかし、日本の仏教思想では、魔羅のような邪悪な力の前触れや従者と見なされ、悟りの追求から僧侶の気をそらすと考えられている。 さらに平安時代には、様々な疫病、自然災害、暴力的な紛争の源と見なされた。

民話にみる日本の神話

神道と仏教の教義と信仰は、日本神話という広範な主題に多くのものを提供しているが、日本列島全域で広く知られている豊かで色彩豊かな日本の民間伝承のコレクションもまた存在することに注意することが重要である。 いばらのうさぎ」や初代神武天皇の伝説のように、日本神話に包含される天地創造の物語に関連するものもある。日本の歴史。

また、桃太郎や浦島太郎のように、しゃべる動物や悪鬼が登場する手の込んだおとぎ話や伝説もある。 さらに、日本社会のさまざまな要素に対する社会的な論評や、雪女(ゆきおんな)のような復讐に燃える霊の怪談を語るものも多い。 また、道徳的な物語を提供し、聴く者に徳のある行動をとるよう促すものも多い。の特徴を持つ。

日本神話の主な神々

仏教や神道の神々を "神 "と呼ぶことに反発する人も多いだろうが、神格の解釈に慣れている人々にとっては、"神 "という呼称は理解を深めるのに便利なものだ。 しかも、古代西洋神話に登場する馴染み深い神々の特徴を多く備えている。

アマテラス

歌川国貞作「天照大神

歌川国貞作「天照大神 日本の神々をより詳しく論じる場合、神道の最高神である天照大神(あまてらすおおみかみ)から始めるのが適切であろう。 彼女は前述のイザナギの清めの儀式から生まれ、その後日本全体の太陽の女神となった。 また、日本の皇室は彼女から派生したとされている。

彼女はまた、精神的な平原の支配者でもある。 高間の原 三重県の伊勢神宮を筆頭に、日本列島には数多くの著名な寺院がある。

また、天照大神の物語を取り巻く神話には重要なものが多く、その多くは他の神々との波乱に満ちた関係を含んでいる。 例えば、天照大神がツクヨミと分かれたのは昼と夜が分かれたからであり、同じ神話のエピソードから天照大神が人類に農業と養蚕をもたらしたように。

ツクヨミ

神道の月読命(つくよみのみこと)の貴重な古いアートワーク。

神道の月読命(つくよみのみこと)の貴重な古いアートワーク。 ツクヨミは太陽の女神アマテラスと密接な関係にあり、イザナギの清めの儀式から生まれた神道の最も重要な神々の一人である。 神道神話における月の神であり、アマテラスとは当初仲が良いように見えたが、ツクヨミが食物の神ウケモチを殺したため、二人は永久に離れ離れになる(昼と夜の分裂を擬人化したもの)。

天照大神の代理として天から降りてきたツクヨミが、ウケモチと一緒に宴会に参加した時のことです。 ウケモチが様々な場所から料理を集め、ツクヨミのためにその料理を吐き出したことから、ツクヨミは嫌気がさしてウケモチを殺してしまいました。 そのため、ツクヨミはその無謀さから天照大神のもとから追放されてしまいました。

スサノオ

素戔嗚尊(すさのおのみこと)が様々な病魔と契約を結ぶ。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)が様々な病魔と契約を結ぶ。 スサノオは太陽の女神アマテラスの弟で、同じように父の清めのミソギから生まれた。 海と嵐に関係する神として概念化されることもあれば、収穫と農業をもたらす神として概念化されることもある矛盾した神である。 しかし、日本の仏教では、疫病と病気に関係する神として、より一貫して否定的な側面を持つ。

古事記』や『日本書紀』の様々な神話の中で、スサノオはその悪行によって天界から追放されるが、その後は怪物を退治し、日本を滅亡から救う文化的英雄としても描かれている。

後世の民俗学者や歴史家は、天照大神とその夫である月読命と並置される、存在の対立的側面を体現する人物と見てきた。 実際、彼らはさらに、天照大神に由来する皇室国家が社会に調和をもたらすはずであったのとは対照的に、天照大神はより広く社会の反抗的で対立的な要素を象徴していると論じている。

風神

俵屋宗達作の風神風神(右)と雷神雷神(左)。

俵屋宗達作の風神風神(右)と雷神雷神(左)。 風神は、神道と日本仏教の両方で長い歴史を持つ日本の神である。 風の神であり、通常、緑の妖怪のような魔法使いの姿で、風の袋を頭上または肩に担いでいる。 彼は冥界のイザナミの死体から生まれ、兄のライジン(彼はしばしば描かれている)と共に、現世に逃げ帰った唯一の神の一人である。とともに)。

ライジン

前述したように、雷神は風神の弟であるが、北欧神話のトールのように雷と嵐を司る神である。 兄のように非常に威嚇的な姿をしており、太鼓(雷の音を出すために叩く)と暗雲を伴う傾向がある。 雷神の像は日本列島に散在しており、雷神をなだめるには中心的な神である。その間を嵐のない旅がしたいのだ!

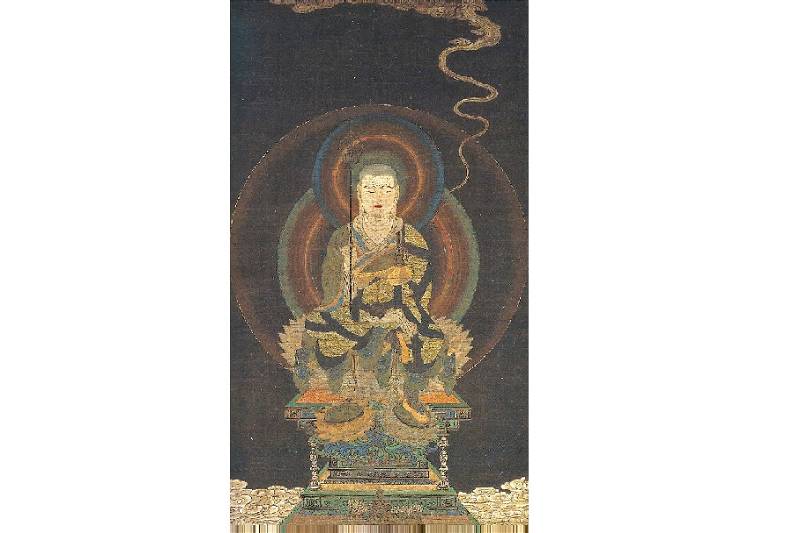

観音

観音菩薩は、日本仏教における菩薩(悟りを開いて仏になる道を歩む者)であり、日本で最もよく描かれる仏教の神々の1つでもある。 多くの場合、花に覆われた観音は、日本神話における慈悲の神であり、千本の腕と11の顔を持つ。 通常は擬人化された像として描かれるが、「馬観音」と呼ばれる像もある!

地蔵菩薩

地蔵菩薩は日本神話に登場する子供と旅人の神であり、日本の森の小道や木立にはたくさんの「地蔵」像がある。 また、亡くなった子供たちの守護霊でもあり、民俗と仏教の伝統の総合として、地蔵像の近くにはしばしば小さな石塔が置かれている。

その理由は、日本社会では親より先に死んだ子どもはあの世に入ることができず、いつか親が入れるようにこの石塔を建てなければならないと信じられているからだ。 そのため、地蔵尊に出くわした旅人が霊を助けるのは親切な行為だと考えられている。

現代日本における神話の存在

第二次世界大戦後、日本の宗教的生活と実践は著しく減少した。 国民の一部が世俗化し始め、ある種の「アイデンティティの危機」を抱いたからである。 この空白から、「新宗教」(Ellwood & Pilgrim, 2016: 50)が出現した。新宗教はしばしば、神道や日本仏教(創価学会など)をより実践的かつ物質主義的に適応させたものであった。

しかし、多くの新興宗教運動が伝統的な神話や習慣にインスピレーションを得ているように、日本古来の神話やその関連性は現代日本にもまだ多く残っている。

日本には10万を超える神社と8万を超える仏教の神社があり、それぞれに神話の彫像や置物が散らばっている。 前述の伊勢神宮では、25年に一度、太陽の女神である天照大神と、近隣の神社に祀られている他の神々を祀る祭りがある。 神話は今も生き続けているのだ。