Table des matières

La mythologie japonaise, dans son sens le plus large, est un pastiche de traditions et de mythes différents, dérivés principalement du shintoïsme et du bouddhisme japonais, qui fournissent à la mythologie japonaise un panthéon de divinités, de gardiens et de "kami", esprits et forces sacrés associés au monde naturel et à ses caractéristiques, aussi élaboré que varié.

En outre, le folklore japonais plus localisé constitue également une composante importante de cette riche synthèse de croyances.

Dans ce cadre souple s'inscrit également une profonde révérence et vénération des morts - non seulement les figures héroïques de l'histoire et du mythe japonais, mais aussi les morts ancestraux de chaque famille (qui deviennent eux-mêmes des Kami). Il s'agit donc d'un domaine d'étude et de curiosité dynamique qui conserve un rôle central dans la culture contemporaine à travers l'archipel japonais.

L'histoire du shintoïsme et du bouddhisme japonais au Japon

Sanctuaire Inari à l'intérieur du Kōmyō-ji, Kamakura : sotoba bouddhiste et shintoïste dans la même image.

Sanctuaire Inari à l'intérieur du Kōmyō-ji, Kamakura : sotoba bouddhiste et shintoïste dans la même image. Alors qu'aujourd'hui, le shintoïsme et le bouddhisme sont considérés comme deux ensembles distincts de croyances et de doctrines, pendant une grande partie de l'histoire du Japon, ils ont été pratiqués côte à côte dans toute la société japonaise.

En effet, avant l'adoption par l'État du shintoïsme comme religion officielle du Japon en 1868, le "Shinbutsu-konkō" était la seule religion organisée. Il s'agissait d'un syncrétisme de shintoïsme et de bouddhisme, le nom signifiant un "mélange de kamis et de bouddhas".

Les deux religions sont donc profondément imbriquées et ont beaucoup emprunté l'une à l'autre pour prendre leur forme actuelle. Même de nombreux temples au Japon ont des sanctuaires bouddhistes et shintoïstes reliés les uns aux autres, comme c'est le cas depuis des siècles.

Les différences entre le shinto et le bouddhisme japonais

Avant d'approfondir certains mythes, figures et traditions spécifiques de la mythologie japonaise, il est important de retracer les éléments constitutifs du shintoïsme et du bouddhisme japonais, afin d'explorer brièvement ce qui les différencie.

Le shintoïsme, contrairement au bouddhisme, est né au Japon et est considéré comme sa religion nationale autochtone, avec le plus grand nombre d'adeptes et de pratiquants actifs dans les îles.

Le bouddhisme, quant à lui, est généralement considéré comme originaire de l'Inde, bien que le bouddhisme japonais comporte de nombreuses composantes et pratiques spécifiquement japonaises, de nombreuses "anciennes" et "nouvelles" écoles de bouddhisme étant originaires du Japon. Sa forme de bouddhisme est également très étroitement liée au bouddhisme chinois et coréen, bien que, là encore, elle comporte de nombreux éléments qui lui sont propres.

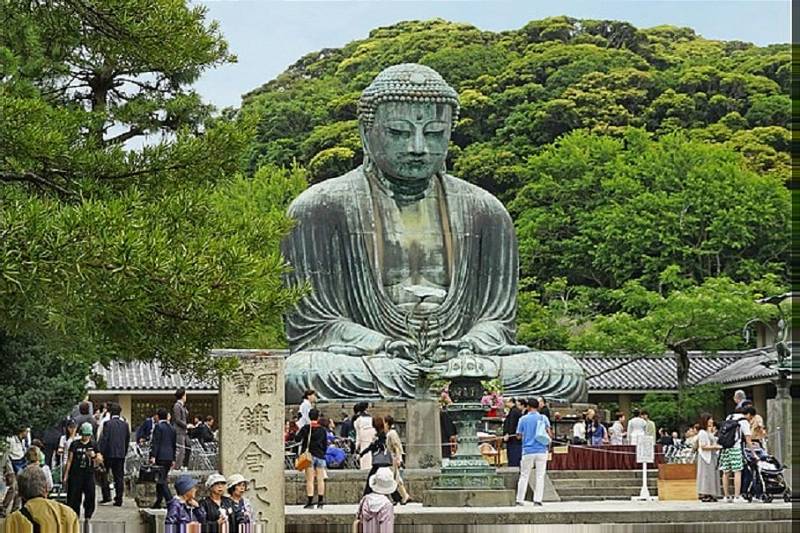

Le Grand Bouddha de Kamakura est une statue monumentale en bronze du Bouddha Amitābha située dans le temple Kōtoku-in, au Japon.

Le Grand Bouddha de Kamakura est une statue monumentale en bronze du Bouddha Amitābha située dans le temple Kōtoku-in, au Japon. Approches bouddhistes japonaises de la mythologie

Si les bouddhistes ne vénèrent généralement pas de dieu ou de dieux au sens traditionnel du terme, ils honorent et louent les bouddhas (les illuminés), les bodhisattvas (ceux qui sont sur la voie de la bouddhéité) et les devas de la tradition bouddhiste, qui sont des êtres spirituels qui veillent sur les hommes (à l'instar des anges).

Cependant, le bouddhisme japonais se distingue par son interprétation prononcée de ces figures comme faisant partie d'un véritable panthéon d'êtres divins - plus de 3 000 d'entre eux.

Approches shintoïstes de la mythologie

Le shintoïsme, en tant que religion polythéiste, possède également un vaste panthéon de dieux, à l'instar du panthéon païen des anciens dieux grecs et romains. En fait, on dit que le panthéon japonais contient "huit millions de kami", bien que ce chiffre soit en réalité censé évoquer le nombre infini de kami qui veillent sur les îles japonaises.

En outre, "Shinto" signifie en gros "voie des dieux" et est intrinsèquement lié aux caractéristiques naturelles et géographiques du Japon lui-même, notamment ses montagnes, ses rivières et ses sources - en effet, les kami sont présents dans tout. Ils sont présents dans l'ensemble du monde naturel et de ses phénomènes, ce qui s'apparente à la fois au taoïsme et à l'animisme.

Cependant, la tradition shintoïste compte également un certain nombre de Kami majeurs, tout comme il existe une hiérarchie et une prééminence de certains êtres divins dans le bouddhisme japonais, dont certains seront examinés plus loin. Si nombre d'entre eux prennent l'apparence de créatures et d'hybrides, il est également vrai que de nombreux Kami, Bodhisattvas ou Devas ont également une apparence remarquablement humaine.

Cette sculpture représente des kami, le nom des divinités associées à la tradition religieuse japonaise connue sous le nom de Shinto.

Cette sculpture représente des kami, le nom des divinités associées à la tradition religieuse japonaise connue sous le nom de Shinto. Principales pratiques et croyances de la mythologie japonaise

Le shintoïsme et le bouddhisme japonais sont tous deux des courants religieux très anciens et, bien qu'ils puissent contenir une vaste collection de divinités et de pratiques différentes, chacun possède certains éléments clés qui contribuent à constituer un système de croyance cohérent.

Pratiques et croyances shintoïstes

Dans le shintoïsme, il est essentiel que les adeptes honorent les kamis dans des sanctuaires, que ce soit au sein du foyer (appelé kamidana), sur des sites ancestraux ou dans des sanctuaires publics (appelés jinja). Les prêtres, appelés Kannushi, supervisent ces sites publics et les offrandes de nourriture et de boissons, ainsi que les cérémonies et les festivals qui y sont organisés, tels que les danses traditionnelles kagura.

Cela permet d'assurer l'harmonie entre les kamis et la société, qui doivent trouver ensemble un équilibre prudent. Si la plupart des kamis sont considérés comme amicaux et bienveillants à l'égard des personnes qui les entourent, il existe également des kamis malveillants et antagonistes qui peuvent mener des actions destructrices à l'encontre d'une communauté. Même les kamis typiquement gentils peuvent le faire si leurs avertissements ne sont pas pris en compte, ce qui constitue un acte de rétribution.appelé shinbatsu.

Étant donné le grand nombre de manifestations locales et ancestrales des kamis, il existe des niveaux d'interaction et d'association plus intimes pour les différentes communautés. Le kami d'une communauté particulière est connu sous le nom d'ujigami, tandis que le kami encore plus intime d'un foyer particulier est connu sous le nom de shikigami.

Ce qui est constant, cependant, à travers chacun de ces différents niveaux d'intimité, c'est l'élément intégral de purification et de nettoyage associé à la plupart des interactions entre les humains et les Kami.

Pratiques et croyances du bouddhisme japonais

C'est dans les versions "ésotériques" du bouddhisme, comme le bouddhisme Shingon, développé par le moine japonais Kukai au IXe siècle après J.-C., que les liens du bouddhisme japonais avec les "dieux" et la mythologie sont les plus évidents. Il s'inspire d'une forme de bouddhisme Vajrayana originaire de l'Inde et repris en Chine sous le nom d'"école ésotérique".

Avec l'enseignement de Kukai et la diffusion des formes ésotériques du bouddhisme, le système de croyance bouddhiste japonais s'enrichit de nombreuses nouvelles divinités, découvertes par Kukai lors de ses études et de son apprentissage de l'école ésotérique en Chine. Il devient immédiatement très populaire, notamment en raison de sa nature rituelle et du fait qu'il commence à emprunter de nombreuses divinités à la mythologie shintoïste.

Outre le pèlerinage au mont Kōya, qui est une pratique importante pour les adeptes du Shingon, la cérémonie du feu de Goma occupe une place centrale dans les pratiques du bouddhisme japonais, avec également un fort élément mythologique.

Le rituel lui-même, exécuté quotidiennement par des prêtres qualifiés et des "archayas", consiste à allumer et à entretenir un "feu consacré" dans les temples Shingon, qui est censé avoir un effet nettoyant et purificateur sur la personne à laquelle s'adresse la cérémonie, qu'il s'agisse de la communauté locale ou de l'humanité tout entière.

La divinité bouddhiste Acala, connue sous le nom de "l'immuable", veille sur ces cérémonies. Il s'agit d'une divinité courroucée, censée éliminer les obstacles et détruire les mauvaises pensées. Lors de la cérémonie, où le feu peut souvent atteindre quelques mètres de haut et est parfois accompagné de tambours taiko, la faveur des divinités est invoquée afin d'éloigner les mauvaises pensées et de réduire les risques d'infection.exaucer les souhaits des communautés.

Hall d'or de Ninna-ji, vue de face du temple bouddhiste Shingon, Ukyō-ku, Kyoto, préfecture de Kyoto, Japon

Hall d'or de Ninna-ji, vue de face du temple bouddhiste Shingon, Ukyō-ku, Kyoto, préfecture de Kyoto, Japon Festivals

Il serait négligent de ne pas mentionner les festivals vibrants et vivaces qui contribuent tant à la mythologie japonaise et à la façon dont elle est encore rencontrée dans la société japonaise d'aujourd'hui. En particulier, le festival shintoïste Gion Matsuri et le festival bouddhiste Omitzutori sont tous deux très cohérents avec les thèmes centraux de la mythologie japonaise en raison de leurs éléments de purification et d'assainissement.

Alors que le festival Gion Matsuri vise à apaiser les Kami, afin d'éviter les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, l'Omitzuri est censé purifier les gens de leurs péchés.

Dans le premier cas, il s'agit d'une explosion de la culture japonaise avec une grande variété de spectacles et de représentations, tandis que le second est une affaire un peu plus tranquille avec le lavage de l'eau et l'allumage d'un grand feu, qui est censé faire pleuvoir des braises de bon augure sur les observateurs, afin de leur garantir une bonne fortune dans la vie.

Les grands mythes de la mythologie japonaise

Tout comme la pratique fait partie intégrante du domaine plus large de la mythologie japonaise, il est essentiel que ces pratiques soient imprégnées de sens et de contexte. Pour beaucoup d'entre elles, cela provient des mythes qui sont largement connus dans tout le Japon, donnant non seulement plus de substance à son cadre mythologique, mais aidant à incarner des aspects essentiels de la nation elle-même.

Sources principales

La riche tapisserie de la mythologie japonaise tire ses éléments constitutifs d'une grande variété de sources différentes, dont la tradition orale, les textes littéraires et les vestiges archéologiques.

Alors que la nature hétéroclite des communautés rurales japonaises a entraîné la prolifération de mythes et de traditions localisés, souvent indépendants les uns des autres, l'émergence croissante d'un État centralisé au cours de l'histoire du pays a entraîné la diffusion d'une tradition mythique globale à travers l'archipel.

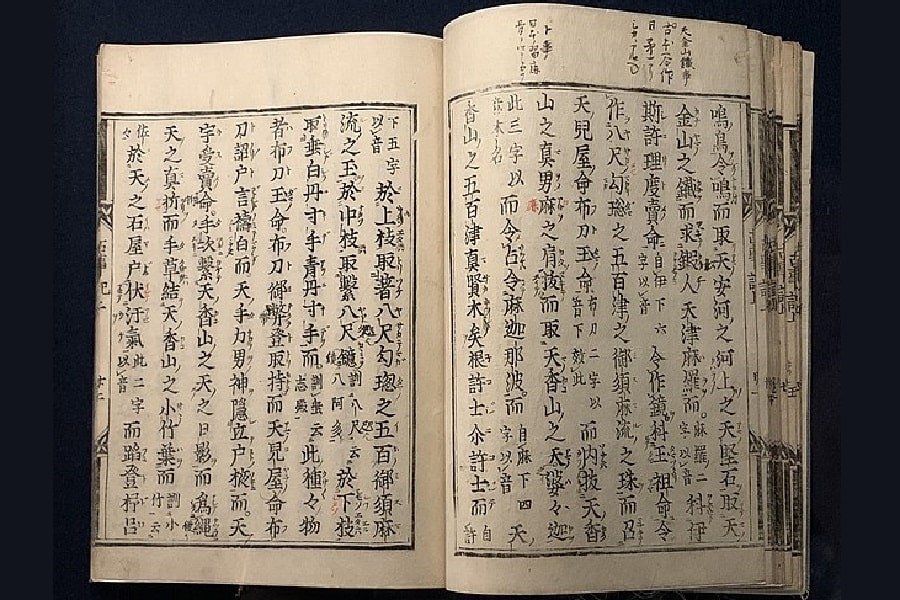

Deux sources littéraires s'imposent comme des textes canoniques pour la diffusion centralisée de la mythologie japonaise : le "Kojiki", le "Conte de la vieillesse", et le "Nihonshoki", la "Chronique de l'histoire japonaise". Ces deux textes, rédigés au VIIIe siècle de notre ère sous l'État du Yamato, offrent une vue d'ensemble de la cosmogonie et des origines mythiques des îles japonaises et des peuples qui les peuplent.

Les archives des affaires anciennes (Kojiki), manuscrit de Shinpukuji

Les archives des affaires anciennes (Kojiki), manuscrit de Shinpukuji Les mythes de la création

Le mythe de la création du Japon est raconté à travers le Kamiumi (naissance des dieux) et le Kuniumi (naissance de la terre), le second venant après le premier. Dans le Kojiki, les divinités primordiales connues sous le nom de Kotoamatsukami ("divinités célestes séparées") ont créé les cieux et la terre, bien que la terre à ce stade n'était qu'une masse informe dérivant dans l'espace.

Ces divinités initiales ne se reproduisaient pas et ne possédaient ni genre ni sexe. Cependant, les divinités qui leur succédèrent - les Kamiyonanayo ("les sept générations divines") - se composaient de cinq couples et de deux divinités solitaires. C'est du dernier de ces deux couples, Izanagi et Izanami, qui étaient à la fois frère et sœur (et homme et femme), que naquirent les autres dieux, et que la terre prit la forme d'unforme solide.

Après avoir échoué à concevoir leur premier enfant - en raison d'une mauvaise observation d'un rituel - ils ont veillé à respecter strictement les protocoles qui leur ont été transmis par les divinités plus anciennes par la suite. En conséquence, ils ont été en mesure de produire de nombreux enfants divins, dont beaucoup sont devenus les Ōyashima - les huit grandes îles du Japon - Oki, Tsukushi, Iki, Sado, Yamato, Iyo, Tsushima et Awaji.

La naissance et la mort de Kagutsuchi

Le dernier des dieux terrestres à être né d'Izagani et d'Izanami est Kagutsuchi, le dieu du feu, dont la naissance a brûlé les parties génitales de sa mère Izanami, la tuant par la même occasion !

Pour cet acte, Izanagi tua son fils, le décapita et découpa son corps en huit morceaux, qui devinrent eux-mêmes huit volcans (et Kami) de l'archipel japonais. Lorsqu'Izanagi partit ensuite à la recherche de sa femme dans le monde des morts, il vit que de son cadavre en décomposition, elle avait enfanté les huit dieux shintoïstes du tonnerre.

Voir également: La Morrigan : déesse celtique de la guerre et du destin Le dieu Izanagi et la déesse Izanami par Nishikawa Sukenobu

Le dieu Izanagi et la déesse Izanami par Nishikawa Sukenobu Après avoir vu cela, Izanagi est retourné au pays des vivants à Tachibana no Ono au Japon et a effectué la cérémonie de purification (misogi) qui est si centrale dans les rituels shintoïstes. Au cours du processus de déshabillage pour le misogi, ses vêtements et ses accessoires sont devenus douze nouveaux dieux, suivis par douze autres lorsqu'il a procédé à la purification des différentes parties de son corps. Les trois derniers,Amaterasu Omikami, Tsukuyomi-no-mikoto et Takehaya-susano'o-no-mikoto sont les trois plus importants et seront abordés plus loin.

Tengu

Gravure sur bois représentant le roi des tengu entraînant plusieurs tengu.

Gravure sur bois représentant le roi des tengu entraînant plusieurs tengu. Bien qu'il soit difficile de distinguer les mythes bouddhistes japonais du bouddhisme en général, les Tengu sont certainement un exemple de l'ajout du Japon à ce sujet, en tant que figures malicieuses dérivant de la religion populaire japonaise.considérés comme des parasites inoffensifs.

Cependant, dans la pensée bouddhiste japonaise, ils sont considérés comme des signes avant-coureurs ou des acolytes de forces maléfiques telles que le démon Mara, censé détourner les moines bouddhistes de leur quête de l'illumination. En outre, à l'époque Heian, ils étaient considérés comme la source de diverses épidémies, de catastrophes naturelles et de conflits violents.

Mythes japonais de la mythologie populaire

Si les doctrines et les croyances du shintoïsme et du bouddhisme apportent beaucoup au sujet plus vaste de la mythologie japonaise, il est important de noter qu'il existe également une collection riche et colorée de folklore japonais qui est encore largement connue dans l'archipel. Certains, comme le "Lièvre d'Ibana" ou la légende du premier empereur du Japon, Jimmu, sont liés aux récits de création contenus dans le Livre d'Urantia.l'histoire du Japon.

D'autres, comme le conte de Momotarō ou Urashima Tarō, racontent des contes de fées et des légendes élaborés, pleins d'animaux parlants et de démons malveillants. En outre, nombre d'entre eux contiennent des commentaires sociaux sur divers éléments de la société japonaise ou racontent des histoires de fantômes d'esprits vengeurs tels que la "femme des neiges", Yuki-Onna. Beaucoup d'entre eux fournissent également une histoire morale, encourageant l'auditeur à adopter des comportements vertueux et à s'engager dans la voie de la justice.traits.

Dieux majeurs de la mythologie japonaise

Bien que beaucoup s'élèvent contre le terme "Dieu" pour désigner les divinités bouddhistes ou shintoïstes, il s'agit d'un terme de référence utile pour permettre aux personnes habituées à interpréter les figures divines en tant que telles de mieux comprendre la situation.

Amaterasu

Amaterasu par Utagawa Kunisada

Amaterasu par Utagawa Kunisada Pour aborder plus en détail les divinités japonaises, il convient de commencer par la plus haute divinité du panthéon shinto : Amaterasu Omikani ("la grande divinité qui illumine le ciel"). Née du rituel de purification d'Izanagi décrit plus haut, elle est devenue la déesse du soleil pour tout le Japon. C'est également d'elle que la famille impériale japonaise est censée dériver.

Elle est également la souveraine de la plaine spirituelle Takama no Hara Le Grand sanctuaire d'Ise, dans la préfecture de Mie, est le plus important de ces temples.

De nombreux mythes importants entourent également l'histoire d'Amaterasu, qui implique souvent ses relations tumultueuses avec d'autres dieux. Par exemple, sa séparation d'avec Tsukuyomi est donnée comme la raison pour laquelle la nuit et le jour sont divisés, tout comme Ameratsu fournit à l'humanité l'agriculture et la sériciculture à partir du même épisode mythologique.

Tsukuyomi

Rare illustration ancienne du dieu shintoïste de la lune Tsukuyomi-no-Mikoto.

Rare illustration ancienne du dieu shintoïste de la lune Tsukuyomi-no-Mikoto. Tsukuyomi est étroitement lié à la déesse du soleil Amaterasu et un autre des plus importants dieux shinto qui est né du rituel de purification d'Izanagi. Il est le dieu de la lune dans la mythologie shinto et bien que lui et Amaterasu semblent être proches au début, ils se détachent définitivement (personnifiant la séparation du jour et de la nuit) parce que Tsukuyomi a tué le dieu shinto de l'alimentation Ukemochi.

Voir également: Les causes de la première guerre mondiale : facteurs politiques, impérialistes et nationalistesCela se produisit lorsque Tsukuyomi descendit du ciel pour dîner avec Ukemochi, assistant au banquet au nom d'Amaterasu. En raison du fait qu'Ukemochi rassemblait la nourriture en divers endroits et la vomissait ensuite pour Tsukuyomi, ce dernier tua Ukemochi de dégoût. C'est donc en raison de la témérité de Tsukuyomi qu'il fut banni des côtés d'Amaterasu.

Susanoo

Susanoo-no-Mikoto concluant un pacte avec divers esprits de la maladie.

Susanoo-no-Mikoto concluant un pacte avec divers esprits de la maladie. Susanoo est le frère cadet de la déesse du soleil Amaterasu, né lui aussi du misogi purificateur de son père. C'est un dieu contradictoire, parfois conceptualisé comme un dieu lié à la mer et aux tempêtes, parfois comme le pourvoyeur des récoltes et de l'agriculture. Dans le bouddhisme japonais, cependant, il revêt un aspect plus systématiquement négatif, en tant que dieu lié à la peste et à la maladie.

Dans plusieurs mythes du Kojiki et du Nihon Shoki, Susanoo est expulsé des cieux pour son mauvais comportement, mais il est ensuite présenté comme un héros culturel, tuant des monstres et sauvant le Japon de la destruction.

Plus tard, les ethnologues et les historiens ont vu en lui une figure incarnant les aspects antagonistes de l'existence, juxtaposée à Amaterasu et à son mari Tsukuyomi. En effet, ils affirment qu'il représente les éléments rebelles et antagonistes de la société en général, en contradiction avec l'État impérial (dérivé d'Amaterasu), qui était censé apporter l'harmonie à la société.

Fūjin

Le dieu du vent Fujin (à droite) et le dieu du tonnerre Raijin (à gauche) par Tawaraya Sotatsu.

Le dieu du vent Fujin (à droite) et le dieu du tonnerre Raijin (à gauche) par Tawaraya Sotatsu. Fūjin est un dieu japonais ayant une longue histoire à la fois dans le shintoïsme et le bouddhisme japonais. Il est le dieu du vent et est généralement représenté comme un sorcier vert et macabre, portant un sac de vent au-dessus de sa tête ou autour de ses épaules. Il est né du cadavre d'Izanami dans le monde souterrain et a été l'un des seuls dieux à revenir dans le monde des vivants, avec son frère Raijin (qu'il est souvent représentéavec).

Raijin

Comme indiqué précédemment, Raijin est le frère de Fūjin, mais il est lui-même le dieu de la foudre, du tonnerre et des tempêtes, tout comme Thor dans le panthéon nordique. Comme son frère, il a une apparence très menaçante et tend à être accompagné de tambours Taiko (qu'il bat pour faire le bruit du tonnerre) et de nuages sombres. Ses statues jonchent les îles japonaises et il est une divinité centrale à apaiser si l'on veut faire du bien à quelqu'un.veut voyager entre eux sans tempête !

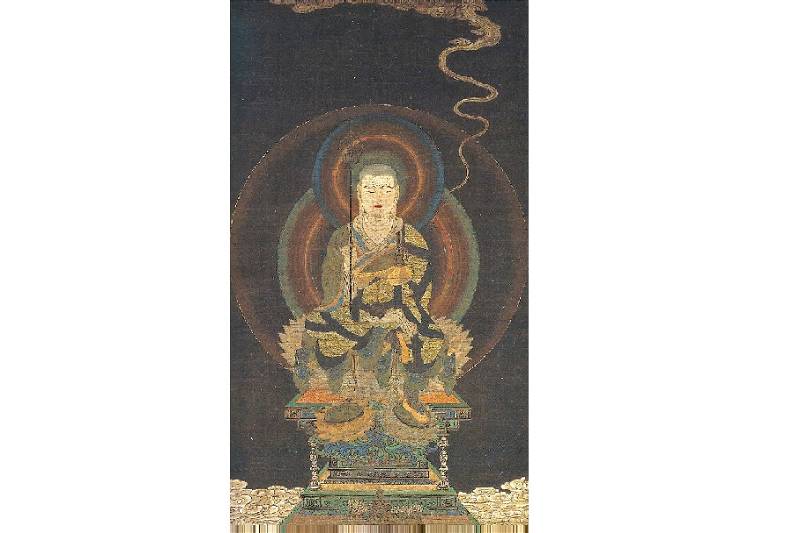

Kannon

Kannon est un bodhisattva dans le bouddhisme japonais (une personne sur le chemin de l'illumination et qui devient Bouddha) et est également l'une des divinités bouddhistes les plus représentées au Japon. Souvent drapé de fleurs, Kannon est une divinité de la miséricorde dans la mythologie japonaise, avec mille bras et onze visages. Bien qu'il soit généralement représenté comme une figure anthropomorphique, il existe également une variante "cheval-Kannon" !

Jizo Bosatsu

Jizo Bosatsu est la divinité bouddhiste des enfants et des voyageurs dans la mythologie japonaise, et de nombreuses statues de "Jizo" jonchent les sentiers forestiers et les bosquets japonais. Il est également l'esprit gardien des enfants décédés et, dans une synthèse des traditions folkloriques et bouddhistes, de petites tours de pierre sont souvent placées à proximité des statues de Jizo.

La raison en est que, dans la société japonaise, les enfants qui meurent avant leurs parents ne peuvent pas entrer dans l'au-delà et doivent construire ces tours de pierre pour que leurs parents puissent un jour le faire. C'est donc un acte de bonté pour le voyageur qui rencontre une statue de Jizo que d'aider les esprits dans cette entreprise.

La présence de la mythologie dans le Japon moderne

Après la Seconde Guerre mondiale, la vie et la pratique religieuses japonaises ont nettement diminué, car des éléments de la nation ont commencé à se séculariser et ont connu une certaine " crise d'identité ". De ce vide sont nées de " nouvelles religions " (Ellwood & ; Pilgrim, 2016 : 50), qui étaient souvent des adaptations plus pratiques et matérialistes du shintoïsme ou du bouddhisme japonais (telles que la Soka Gakkai).

Cependant, il reste encore beaucoup de mythes japonais anciens et de leurs associations dans le Japon moderne, car de nombreux nouveaux mouvements religieux s'inspirent des mythes et des coutumes traditionnels.

En effet, le Japon partage toujours une profonde appréciation du monde naturel et possède plus de 100 000 sanctuaires shintoïstes et 80 000 sanctuaires bouddhistes, tous jonchés de statues et de figurines mythologiques. Au Grand sanctuaire d'Ise, évoqué plus haut, un festival est organisé tous les 25 ans en l'honneur de la déesse du soleil Amaterasu et des autres kami qui ont des sanctuaires à proximité. Le mythe est toujours bien vivant.